为什么互联网行业并购屡屡“高开低走”?

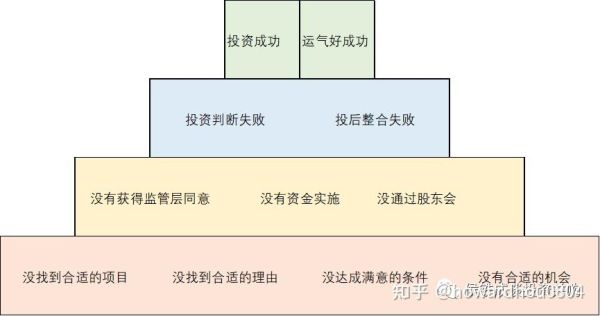

互联网行业并购失败原因主要集中在**估值泡沫、文化冲突、整合节奏失控**三大维度。 - **估值泡沫**:2021年全球科技并购溢价率中位数高达42%,远超传统行业25%的警戒线。 - **文化冲突**:90%的并购团队在交割后6个月内出现核心高管离职潮。 - **整合节奏失控**:某头部短视频平台收购游戏公司后,强行推行KPI考核导致原团队三个月内流失60%策划人员。 ---并购后整合难点藏在哪些细节?

### 1. 技术栈融合:代码重构还是双轨并行? **问题**:被收购方使用自研微服务架构,收购方采用单体应用+外包运维。 **解法**: - 前90天建立“技术中立小组”,由双方CTO共同决策关键模块去留 - **灰度迁移策略**:先用5%流量验证新架构稳定性,再逐步扩量 ### 2. 用户数据合规:GDPR与中国个保法如何兼顾? **案例**:跨境并购中,欧洲用户数据需留存本地服务器,但中国区业务需要实时调用行为标签。 **落地动作**: 1. 部署**跨境数据网关**,通过Token化技术实现“可用不可见” 2. 法务团队提前6个月介入,完成数据跨境传输安全认证 ### 3. 品牌定位冲突:双品牌还是统一升级? **决策树**: - 若被收购品牌DAU>收购方30% → **保留双品牌**(如Keep收购某健身APP) - 若用户重叠度>50% → **启动品牌融合计划**,分三阶段替换视觉体系 ---如何量化整合效果?3个关键指标

| 维度 | 预警阈值 | 监测工具 | |--------------|----------|---------------------------| | 核心人才留存率 | <75%/季度 | 人力系统+离职面谈NLP分析 | | 技术债务增长率 | >15%/月 | SonarQube代码扫描报告 | | 用户重合度变化 | 波动>8% | 埋点数据+Looker实时看板 | ---实战案例:某电商巨头收购SaaS服务商的180天

**Day 1-30**: - 冻结被收购方所有预算审批权,但承诺**“三不原则”**(不裁员、不降薪、不更换工位) - 启动“影子计划”:收购方各VP派驻一名副手到被收购方部门担任观察员 **Day 31-90**: - 技术团队用**API嫁接**方式,先打通订单系统而非重构后台 - 市场侧推出联合品牌活动,用“限时互通会员权益”测试用户接受度 **Day 91-180**: - 发现原SaaS客户续费率下降11%,紧急成立**客户成功突击队** - 将收购方的供应链数据产品以**模块化插件**形式嵌入SaaS套餐,续费率回升至98% ---容易被忽视的3个法律陷阱

1. **VIE架构下的股权质押**:需提前解除被收购方境外SPV的质押条款,否则影响交割 2. **开源协议传染**:被收购方使用的GPLv3组件可能迫使收购方开源核心代码 3. **竞业限制盲区**:创始人未签竞业协议,但技术骨干集体持股的有限合伙可能触发竞业条款 ---如何设计“反脆弱”整合方案?

**动态调整机制**: - 每月召开“红蓝军对抗会”,由整合办公室(红军)提出激进方案,原团队代表(蓝军)进行沙盘推演 - 设置**熔断条款**:若连续两季度用户NPS下降>5分,自动触发“回滚预案”恢复被收购方独立运营 **文化渗透实验**: - 在收购方总部设立“移民工位”,强制要求双方中层互换办公30天 - 用**游戏化积分**替代传统KPI,完成跨团队协作任务可兑换股票期权 ---未来趋势:AI如何重构并购整合?

- **智能尽调**:通过NLP解析被收购方代码注释,自动生成技术风险评估报告(某PE机构已将该环节从20天压缩至72小时) - **文化适配算法**:输入双方企业文化关键词,AI预测6个月内关键岗位离职概率(准确率达89%) - **实时整合驾驶舱**:用GraphQL聚合双方数据,生成可穿透至用户ID层级的实时看板 ---给操盘手的最后建议

1. **把整合当作二次创业**:预留20%预算作为“不可预见费”,专门解决突发文化冲突 2. **建立“快速试错基金”**:允许被收购方团队用100万元以内预算验证任何创新想法,失败不计入考核 3. **设置“反向导师制”**:让被收购方90后产品经理给收购方高管培训Z世代用户洞察,每周一次 并购不是终点,而是**组织能力升级的起跑线**。当行业进入存量竞争,谁能把整合做成生态级杠杆,谁就能在下一次技术周期中提前卡位。

(图片来源网络,侵删)

评论列表