互联网医疗到底靠什么赚钱?

很多人以为线上问诊只是“医生在屏幕里说话”,其实背后是一套完整的商业闭环。互联网医疗的盈利核心在于“流量变现+服务分层+数据增值”,下面用问答形式拆解。

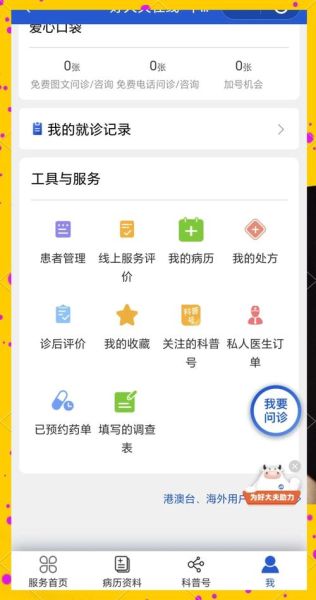

(图片来源网络,侵删)

线上问诊的四种主流收费模式

- 按次付费:图文咨询30-50元/次,语音60-120元/次,视频150-300元/次,价格随医生职称浮动。

- 会员订阅:年费399-999元,包含无限次图文+每月2次视频,适合慢病患者。

- 企业团单:保险公司、银行、运营商批量采购,单次成本压缩到5-8元。

- 处方流转:医生开具电子处方后,平台从合作药房抽佣15%-25%。

除了问诊费,平台还有哪些隐藏收入?

1. 药品电商的“隐形货架”

当患者上传检查报告后,AI系统会自动匹配关联药品。例如糖尿病患者常用药二甲双胍,平台通过“用药提醒”功能推送复购链接,毛利率可达35%。

2. 健康管理的“增值陷阱”

免费测血糖→生成报告→推荐付费营养师,单个用户ARPU值从问诊的50元跃升至后续套餐的800元。

3. 医疗数据的“二次加工”

脱敏后的病例数据卖给药企做RWS(真实世界研究),一份高血压随访数据集报价可达20万元/万例。

---为什么三甲医院愿意合作?

表面看是“支援基层”,实际是医生利用碎片时间创收。

- 副主任医师线上接诊每小时收入约400元,是线下门诊的2.3倍

- 医院获得平台15%的技术服务费,相当于“零成本开分院”

- 疑难病例可导流回本院检查,提升住院部床位周转率

中小平台如何突围?

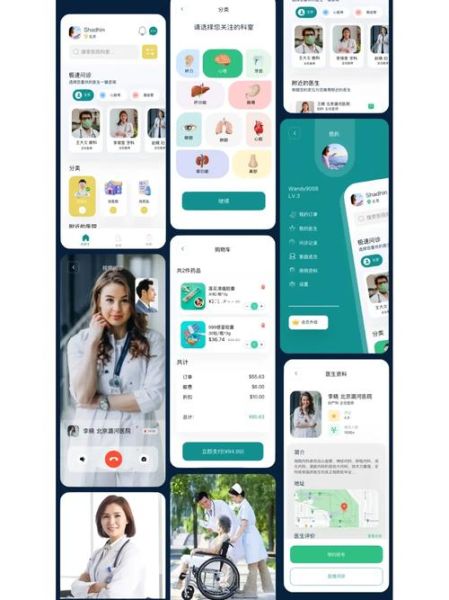

垂直病种打法

专注银屑病、白癜风等皮肤病,通过“医生IP+患者社群”模式,单个病种年营收可破千万。

(图片来源网络,侵删)

保险支付创新

与地方惠民保合作,将线上问诊纳入报销目录,用户使用率提升300%。

---政策红线与盈利平衡

2023年《互联网诊疗监管办法》明确要求:

- 禁止AI自动生成处方(必须医生二次确认)

- 线上不得初诊(需有线下医院确诊记录)

- 药械销售需单独申请《互联网药品信息服务资格证》

合规成本虽增加,但头部平台通过“电子病历互联互通”评级,反而获得医保线上支付资质,形成新壁垒。

---未来三年盈利新变量

- 可穿戴设备数据变现:智能手环监测到房颤异常,自动推送付费心电解读服务

- 数字疗法(DTx)分成:抑郁症治疗APP通过平台处方,按疗效收取药企30%分成

- 跨境医疗套利:利用海南乐城特药政策,为患者代购未上市抗癌药,平台抽佣10%

互联网医疗的盈利逻辑已从“卖服务”升级为“卖解决方案”,谁能把医疗、保险、药品、数据四张牌照打通,谁就能吃到下一波红利。

(图片来源网络,侵删)

评论列表