什么是互联网人力资源分析?

互联网人力资源分析,是把用户行为、市场数据、招聘渠道表现、员工生命周期等信息,通过数据建模、可视化工具与算法,转化为可落地的决策依据。它区别于传统HR报表,强调实时性、预测性与场景化。

为什么互联网公司必须做人力分析?

- 业务迭代快:产品更新周期以周计,人员需求随时调整。

- 人才竞争激烈:头部候选人手握多家offer,决策窗口期短。

- 成本敏感:人均产出直接影响估值,冗余 headcount 会被迅速砍掉。

互联网人力资源分析怎么做?

第一步:锁定北极星指标

先自问:我们到底想解决什么问题?常见北极星指标示例:

- 招聘周期:从需求提出到候选人入职的平均天数。

- 试用期通过率:6个月内新员工绩效达标比例。

- 关键岗位空缺率:影响营收或核心功能上线的岗位缺口占比。

第二步:搭建数据底座

数据源必须覆盖外部市场+内部系统:

- 外部:薪酬报告、竞品团队规模、GitHub 活跃度、脉脉/知乎舆情。

- 内部:ATS(招聘系统)、HRIS(人事信息系统)、OKR 工具、财务成本中心。

用 ETL 工具(如 Airflow)把数据拉到统一数仓,再建星型模型:事实表(招聘事件)+ 维度表(岗位、渠道、面试官)。

第三步:可视化与预警

用 Looker 或 Superset 做三层仪表盘:

- 高管层:人才储备健康度红绿灯。

- 业务主管:团队编制与预算消耗进度。

- 招聘团队:漏斗转化、渠道 ROI、面试官负荷。

设置自动预警:当某岗位面试通过率连续两周低于历史均值 20%,Slack 机器人立即 @招聘负责人。

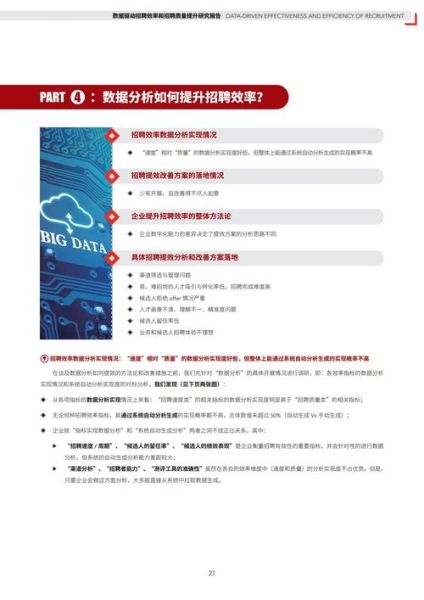

如何提升招聘效率?

渠道投放:把钱花在刀刃上

先回答:哪个渠道带来的候选人性价比最高?

- 拉取过去六个月数据,按渠道 × 职级 × 城市计算 CPH(Cost Per Hire)。

- 发现内推 CPH 仅为猎头的 1/4,但高级算法岗内推占比不足 10%。

- 立即调整:把内推奖金从 5k 提到 15k,并给技术 VP 设定内推 KPI。

流程优化:缩短面试轮次

用流程挖掘(Process Mining)工具扫描 ATS 日志:

- 识别瓶颈:前端岗位平均 4.5 轮面试,其中 38% 的候选人在第三轮后流失。

- 砍掉冗余:把重复的代码笔试与现场白板合并为 90 分钟线上结对编程。

- 并行处理:让 HRBP 提前并行做价值观面,减少等待时间。

结果:前端岗招聘周期从 45 天降到 28 天,offer 接受率提升 12%。

人才池运营:把“备胎”变“正宫”

建立动态人才池:

- 给每位落选的优质候选人打标签:技术栈、期望薪酬、可入职时间。

- 每季度发技术简报+团队活动邀请,保持温度。

- 当相似岗位开放时,系统自动匹配并推送个性化 JD。

某独角兽用这套方法,把二次入职率从 3% 提升到 11%,节省猎头费 200 万/年。

进阶:用机器学习预测离职风险

特征工程

把员工数据拆成静态特征(年龄、职级、薪酬分位)与动态特征(最近两次绩效、加班时长、内部转岗次数)。

模型选择

对比随机森林、XGBoost、LightGBM,最终LightGBM + 贝叶斯调参在验证集 AUC 达到 0.87。

落地动作

- 对预测概率 > 0.7 的员工,HRBP 两周内安排一对一沟通。

- 对高绩效+高风险人群,立即启动薪酬回顾与特殊晋升通道。

半年后,目标群体离职率下降 9%,核心项目延期率同步降低。

常见坑与对策

数据孤岛

问题:招聘系统与绩效系统字段不统一,候选人入职后无法追踪后续表现。

对策:推动 CTO 立项,建立唯一工号映射表,每月自动对账。

隐私合规

问题:抓取脉脉匿名帖做情感分析,被法务叫停。

对策:只分析公开聚合数据,敏感字段脱敏,算法结果仅用于趋势判断。

指标过度

问题:一线 recruiter 每天填 20 个字段,抱怨“数据填完,天都黑了”。

对策:用OCR+RPA自动读取简历与面试评价,字段从 20 个降到 5 个必填。

未来趋势

随着 AIGC 爆发,招聘流程将出现AI 面试官与智能 JD 生成器。但算法只能放大已有的决策逻辑,人力资源分析的核心仍是用数据讲清业务故事,让每一 headcount 都与公司战略同频。

评论列表