什么是“互联网加”的成本结构?

“互联网加”并不是简单地把业务搬到线上,而是**用数据、算法、平台思维重构价值链**。因此,它的成本结构与传统行业截然不同,既包含看得见的技术投入,也隐藏了大量看不见的协同与试错成本。

互联网加成本到底花在哪?五大模块拆解

1. 技术栈成本:云资源、软件、API

- IaaS与PaaS:服务器、数据库、CDN、对象存储,按量计费看似便宜,**高并发场景下账单可能翻倍**。

- SaaS订阅:CRM、ERP、BI工具,每增加一个坐席或账号,边际成本线性上升。

- 第三方API:地图、支付、OCR、人脸识别,调用量越大,阶梯报价越高。

2. 数据成本:采集、清洗、合规

- 埋点与SDK:前端、后端、小程序多端埋点,**每新增一个事件就要重新发版**。

- 数据治理:脏数据、缺失值、重复ID,需要投入数据工程师持续清洗。

- 合规支出:等保、GDPR、个人信息保护法,**审计和律师费一次就是六位数**。

3. 人才与组织成本:跨界团队磨合

- 复合型人才溢价:既懂行业又懂产品的CTO,年薪往往高于纯技术CTO 30%以上。

- 敏捷小队:产品、运营、研发、数据、设计五岗并行,**沟通成本指数级增长**。

- 外包与驻场:高峰期用外包填坑,但代码质量、知识沉淀都会留下隐患。

4. 流量与获客成本:平台红利消失

- 公域流量竞价:SEM、信息流、直播投流,**ROI从1:5跌到1:1.5只需半年**。

- 私域基建:企业微信、社群、小程序商城,前期免费,后期运营人力是最大开销。

- 品牌投放:KOL、KOC、短视频矩阵,**内容同质化导致CPM年年上涨**。

5. 试错与沉没成本:MVP到PMF的鸿沟

- 功能冗余:为了“可能有用”的需求开发模块,上线后使用率低于5%。

- 技术债:早期快速迭代留下的“临时方案”,后期重构成本是初始开发的3~10倍。

- 市场教育:用户习惯尚未形成,需要持续补贴和运营活动,**烧钱速度远超预期**。

如何降低互联网加成本?六个实战策略

策略一:用FinOps治理云账单

自问:为什么云费用总是超标?

自答:因为没有把云资源当成“库存”管理。

具体做法:

- 每月召开FinOps例会,**把闲置实例、未挂载磁盘、过高规格Redis全部下线**。

- 对业务团队设置预算告警,**超支即冻结部署权限**。

策略二:数据即服务(DaaS)替代重复埋点

自问:埋点代码能否只写一次?

自答:可以,用可视化埋点+服务端日志补全。

具体做法:

- 接入GrowingIO、神策等DaaS平台,**前端圈选即可生成事件**。

- 服务端统一日志格式,通过ETL自动补全用户行为链路。

策略三:建立“可插拔”技术中台

自问:新业务上线为何总要重新造轮子?

自答:因为缺乏标准化组件。

具体做法:

- 把用户、订单、支付、消息、权限做成微服务包,新业务直接引用。

- 制定接口契约,**任何改动必须向下兼容**,减少联调时间。

策略四:流量分层运营,降低CAC

自问:投流费用高,能否让用户带来用户?

自答:用裂变模型+LTV分层。

具体做法:

- 对高LTV用户投放邀请奖励,**ROI>1:8**时才放量。

- 低LTV用户引导至社群,用内容而非补贴留存。

策略五:用“模块化预算”控制试错范围

自问:MVP如何既快又省钱?

自答:把预算切成可验证的模块。

具体做法:

- 每个功能模块单独立项,**上线两周内必须看到北极星指标变化**。

- 未达标立即止损,避免“沉没成本陷阱”。

策略六:建立“成本复盘”文化

自问:团队为何对成本无感?

自答:因为没有把成本写进KPI。

具体做法:

- 每季度做一次“成本复盘路演”,**把浪费最严重的TOP3案例公开晾晒**。

- 将云费用、获客成本、人均产出纳入技术、运营、产品的绩效考核。

案例:一家连锁茶饮的互联网加降本实践

背景:该品牌有500家门店,想做线上点单+会员系统。

成本痛点:

- 自建小程序+服务器,首年预算300万。

- 第三方SaaS年费只要60万,但担心被“绑架”。

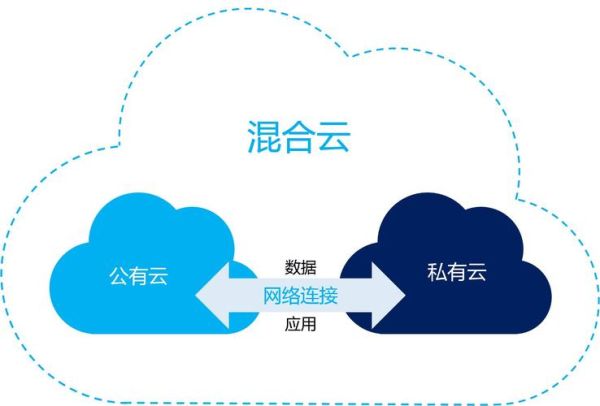

解决方案:

- 采用混合架构:核心交易走自建,营销工具用SaaS。

- 通过FinOps把云费用从每月8万降到3.2万。

- 用企业微信社群替代广告投放,**半年获客成本下降42%**。

未来展望:成本结构还会怎么变?

随着AIGC、Serverless、低代码的成熟,互联网加的成本曲线将出现“先降后升再降”的波动:

- **第一波下降**:低代码让业务人员直接搭建流程,减少研发人力。

- **第二波上升**:AIGC生成内容带来版权、合规、审核的新支出。

- **第三波下降**:Serverless按请求计费,**闲时成本趋近于零**。

企业需要做的,是**在每一波技术红利到来前,提前把组织、流程、预算模型准备好**,而不是等技术成熟后再被动跟进。

评论列表