一、为什么我国互联网企业并购需求持续升温?

过去五年,中国数字经济规模从27万亿跃升至50万亿,头部平台为抢占数据入口、技术壁垒、场景闭环三大高地,并购动作愈发频繁。QuestMobile数据显示,2023年TMT行业并购金额同比增长42%,其中AI、SaaS、跨境电商成为最热赛道。

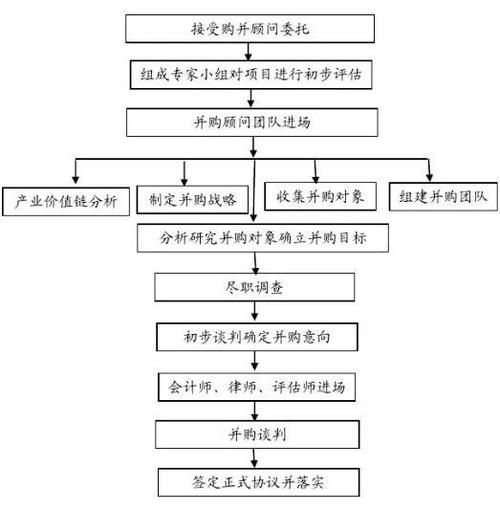

二、互联网并购的完整流程拆解

1. 战略定位:到底买“规模”还是买“能力”?

• 规模导向:如阿里收购饿了么,核心在于即时零售GMV与用户时长;

• 能力导向:腾讯投资Supercell,看重的是全球发行体系与IP孵化模型。

自问:如何判断自身需求?先列出3个未来三年必须攻克的业务短板,再反推标的。

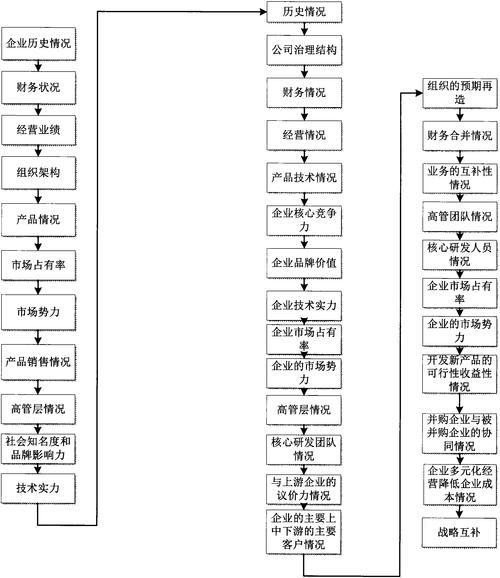

2. 标的筛选:财务指标之外看什么?

• 数据合规性:是否通过网信办安全评估?

• 技术栈耦合度:微服务架构能否无缝对接?

• 团队稳定性:核心工程师是否签署竞业协议?

3. 交易结构设计:股权or资产?

股权收购可保留团队完整性,但需承担历史债务;资产收购干净,却可能流失关键人才。字节跳动收购沐瞳游戏采用“股权+对赌”模式,既锁定研发团队,又设置三年利润考核。

---三、并购后整合的四大死亡陷阱

陷阱一:文化冲突导致30%核心员工离职

某头部SaaS并购后强制推行“996”,结果原团队80%产品经理半年内跳槽。解决方案:

• 保留独立品牌运营半年过渡期;

• 设立双轨晋升通道,技术序列与管理序列并行。

陷阱二:技术系统无法兼容

某电商并购物流企业后,订单系统对接失败导致“双11”爆仓。关键动作:

• 提前6个月启动灰度测试;

• 建立联合技术委员会,双方CTO双签制度。

陷阱三:客户数据合规风险

2022年某出行平台并购案因未做个人信息影响评估(PIA),被工信部通报。必须:

• 并购前完成数据资产尽调;

• 签署数据安全责任共担协议。

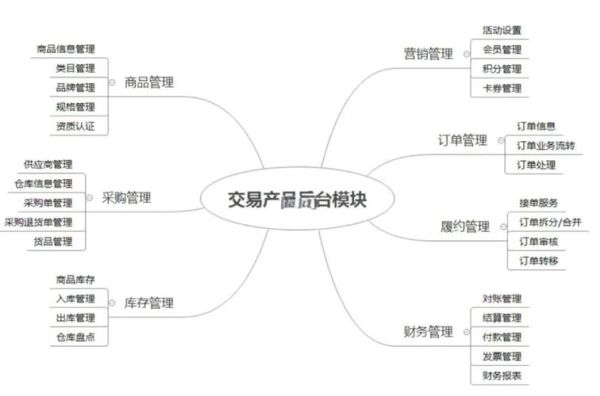

四、如何设计并购后的KPI?

传统财务指标(营收、利润)在互联网并购中容易失真,建议采用“北极星指标+过程指标”组合:

- 北极星指标:如被并购社区平台的次日留存率;

- 过程指标:包括API调用成功率、客服工单响应时长等。

美团收购摩拜后,将“单车日均周转次数”设为唯一核心指标,直接砍掉冗余运营城市。

---五、反垄断审查的应对策略

2023年《经营者集中申报标准》调整后,年营收超120亿即触发申报。实操建议:

- 提前拆分VIE架构:将敏感业务剥离至独立实体;

- 引入产业投资者:如地方国资基金持股5%-10%,降低“扼杀式并购”嫌疑;

- 承诺开放生态:向监管部门提交三年API开放计划。

六、退出机制:如何设置“安全垫”?

对赌协议已过时,头部机构更青睐“阶梯式Earn-out”:

• 第一年达成DAU 500万,支付30%尾款;

• 第二年商业化率≥15%,解锁剩余70%。

若未达标,创始团队需以8%年化利率回购股份,既保障买方权益,又避免卖方短期冲量。

七、2024年值得关注的并购新趋势

• AIGC赛道:大模型公司收购垂直场景团队,如医疗影像AI;

• 跨境支付:持牌机构并购SaaS服务商,补足外汇结算能力;

• 数据要素市场:地方大数据集团入股隐私计算企业,抢占公共数据运营权。

并购不是终点,而是生态位战争的入场券。当流量红利消失,唯有通过精准并购+深度整合才能穿越周期。

评论列表