疫情三年,线下门诊限流、跨省就医受阻,大量患者第一次把“看病”搬到了手机屏幕上。互联网医疗瞬间从“尝鲜”变成“刚需”。但屏幕那端的医生是否靠谱?一次图文问诊到底该花多少钱?下面用问答+场景拆解的方式,把这两个高频疑问一次说透。

(图片来源网络,侵删)

互联网医疗到底靠不靠谱?先拆成三个维度看

1. 平台资质:有没有官方“身份证”

国家卫健委官网能查到的互联网医院牌照是硬门槛。截至2023年12月,全国已发放牌照超3000张,其中70%以上由实体三甲医院主导,比如北京协和、上海瑞金、四川华西均开设了自己的互联网医院。若平台首页找不到“医疗机构执业许可证”编号,可直接Pass。

2. 医生准入:真人、实名、真科室

- 真人验证:正规平台会展示医生的执业证书照片,扫码可跳转国家卫健委医师电子注册系统。

- 科室对口:皮肤科主任医师不会跑去接神经外科的图文单,若发现“全能医生”,警惕外包客服。

- 多点执业备案:医生必须在所属医院完成多点执业备案,否则属于违规接诊。

3. 诊疗范围:哪些病能看,哪些病必须线下

国家卫健委《互联网诊疗管理办法》画了三条红线:

- 不得对首诊患者开展互联网诊疗(急危重症除外)。

- 儿童就诊需监护人陪同并上传出生证明。

- 精神类、传染病、六个月内需要实体检查的疾病必须线下。

换句话说,常见病、慢性病复诊才是互联网医疗的主场,比如高血压调药、术后拆线咨询、过敏皮疹拍照初判。

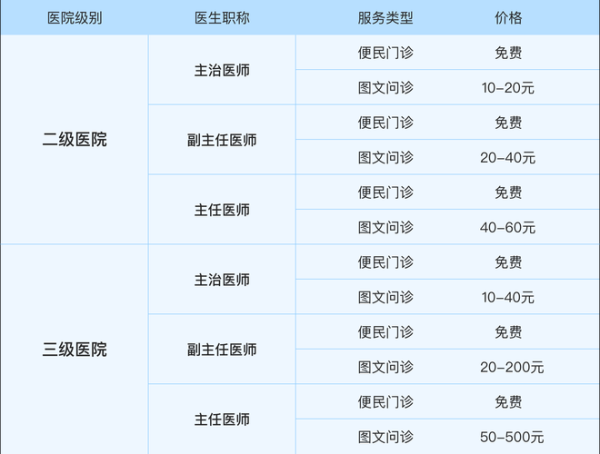

线上问诊怎么收费?价格差10倍的背后逻辑

1. 四种主流计费模式对比

| 模式 | 价格区间 | 适用场景 | 隐藏成本 |

|---|---|---|---|

| 图文问诊 | 6~60元/次 | 轻症咨询、续方 | 追问需重新付费 |

| 电话问诊 | 30~200元/次 | 沟通效率要求高 | 通话时长限15分钟 |

| 视频问诊 | 50~500元/次 | 需面诊但无法到场 | 网络卡顿影响诊断 |

| 会员包月 | 99~399元/月 | 慢病长期管理 | 部分专家需额外加钱 |

2. 为什么同一位医生在不同平台价差巨大?

核心在于平台补贴与分成比例:

- 公立医院自营互联网医院:医生拿固定绩效,平台不抽成,价格最低。

- 第三方平台(如好大夫、微医):抽成20%~50%,医生自主定价,价格中等。

- 高端私立医院线上门诊:医生按分钟计费,平台抽成30%以上,价格最高。

3. 医保能报销吗?各地政策一张图看懂

截至2024年3月,全国已有28个省级行政区开通互联网医疗医保支付,但报销规则差异极大:

(图片来源网络,侵删)

- 北京:仅限本人定点医院的互联网复诊,报销比例与线下相同。

- 上海:开放跨院复诊,但药品配送费需自费。

- 广东:微信小程序“粤医保”可直接结算,慢病续方报销不设起付线。

提示:医保支付前需先绑定电子社保卡,且处方药品必须在医保目录内。

真实场景演练:一次线上问诊的完整流程

场景:北京上班族小王,过敏性鼻炎复诊

- 选平台:打开“北京协和医院”官方App,确认有互联网医院牌照。

- 选医生:搜索“变态反应科”,选择曾线下就诊过的主治医生。

- 上传资料:拍照上传上次门诊病历、近期血常规报告。

- 支付费用:图文问诊费30元,医保实时报销21元,自付9元。

- 等待回复:医生在2小时内回复,建议调整鼻喷激素剂量,并开具电子处方。

- 药品配送:选择医保定点药房,次日达,快递费8元需自费。

全程耗时不到10分钟,比线下排队3小时节省了大半天。

避坑指南:90%的人忽略的五个细节

- 电子处方有效期:仅3天,过期需重新问诊。

- 药品冷链配送:胰岛素、生物制剂需选择具备冷链资质的药房,否则药效打折。

- 隐私协议:勾选前务必查看“是否向第三方共享健康数据”,防止精准推销。

- 差评权:部分平台隐藏差评入口,可在问诊结束后30天内补充评价。

- 纠纷处理:保存聊天记录、处方截图,拨打12320卫生热线投诉。

未来趋势:疫情后互联网医疗会消失吗?

答案显然是否定的。国家卫健委数据显示,2023年互联网医疗年服务人次已突破12亿,相当于每人每年线上问诊1次。随着医保支付范围扩大、AI辅助诊断成熟、可穿戴设备普及,互联网医疗将从“应急替代”升级为日常健康管理的基础设施。

对患者而言,学会筛选靠谱平台、看懂收费规则,就能把互联网医疗变成省时省钱的利器;对从业者而言,合规运营、精细化定价才是穿越周期的关键。

(图片来源网络,侵删)

评论列表