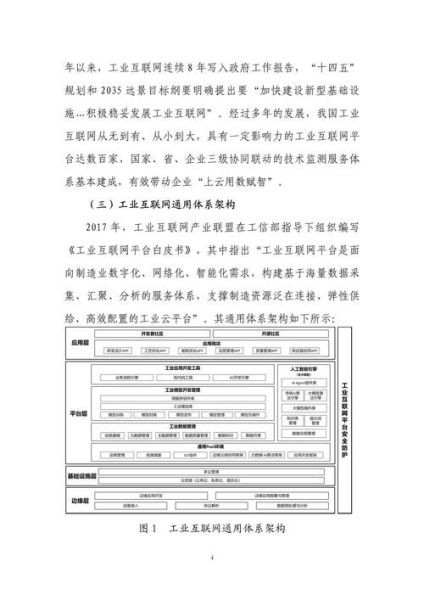

一、工业互联网到底指什么?

工业互联网并非简单的“工业+互联网”,而是以数据要素为核心,通过OT(运营技术)与IT(信息技术)融合,把设备、产线、工厂、供应链乃至产业生态全部连接起来的新型基础设施。它既包含5G、TSN、边缘计算等通信技术,也涵盖工业软件、工业AI、数字孪生等应用层。

二、全球与中国市场规模对比

1. 全球盘子有多大?

据多家咨询机构交叉验证,2023年全球工业互联网市场规模已突破1.2万亿美元,年复合增长率保持在11%左右。北美仍是最大单一市场,但增速放缓;欧洲因绿色转型政策,需求快速上升。

2. 中国增速为何领跑?

工信部最新报告显示,2023年中国工业互联网核心产业规模约1.35万亿元,同比增长15.5%,显著高于全球平均。原因有三:

- 政策红利:国家级“双跨”平台扩容至50家,财政补贴持续加码。

- 制造基数:全球30%以上的机床、50%以上的工业机器人安装在中国。

- 数据资源:工业数据年增量超过40ZB,为算法训练提供“燃料”。

三、未来五年增长空间藏在哪?

1. 垂直行业渗透:从“3+3”到“N”

过去三年,装备制造、电子信息、钢铁石化三大行业贡献了70%的工业互联网收入。接下来,食品、纺织、建材、医药等长尾行业将成为增量主战场。以食品行业为例,通过AI视觉质检可把缺陷率从0.5%降到0.05%,单条产线年节省成本超200万元。

2. 区域下沉:县域经济的新故事

当一二线城市平台趋于饱和,长三角、珠三角的县级市开始批量建设“区域级工业互联网平台”。浙江慈溪的小家电集群、山东寿光的蔬菜加工园区,都在复制“园区+平台+金融”模式,预计2027年县域市场贡献度将从8%提升到20%。

3. 技术迭代:工业大模型商业化

2024年起,参数规模100亿级以上的工业大模型将走出实验室。它们能在秒级内完成过去需要数小时的工艺参数优化。某头部汽车厂实测,大模型辅助下的冲压模具调试周期缩短40%,单车型节约试制费用3000万元。

四、企业如何抓住窗口期?

1. 先诊断,再投资

很多企业一上来就堆设备、买软件,结果ROI低于预期。正确路径是:

- 用价值流图梳理瓶颈工序;

- 通过低成本传感器+边缘网关采集3个月数据;

- 跑通最小可行场景(如能耗优化、预测性维护)后再规模化。

2. 人才短板怎么补?

既懂PLC又懂Python的复合型人才缺口超过300万。短期可采取“外部顾问+内部培养”双轮驱动:外部顾问负责架构设计,内部工程师在项目中完成技能迁移。某光伏龙头企业用18个月把50名电气工程师培养成工业AI算法工程师,人均产值提升2.7倍。

3. 数据安全红线如何守?

2025年《工业数据安全管理办法》将全面实施。企业需要:

- 建立数据分级分类清单,核心工艺参数按“机密级”加密;

- 部署零信任架构,所有设备接入需动态令牌;

- 引入区块链+隐私计算,实现跨企业协同建模而不泄露原始数据。

五、资本与政策下一步怎么走?

一级市场已出现“工业互联网专项基金”,单笔投资从过去的千万级跃升到亿元级。政府侧,除了继续补贴“双跨”平台,2024年将启动“工业数据资产入表”试点,允许企业把数据作为无形资产计入资产负债表,直接提升融资能力。

六、用户最关心的三个细节问答

Q:中小企业没钱上云,有没有更低门槛的方案?

A:选择“轻量化SaaS+共享边缘节点”模式,按设备数量订阅,单台年费可低至3000元,且无需自建机房。

Q:工业AI模型会不会被国外“卡脖子”?

A:国产框架如PaddlePaddle、MindSpore已针对工业场景优化,推理性能与TensorRT差距缩小到5%以内,且支持国产GPU。

Q:投资回报周期一般多长?

A:根据工信部对200家示范工厂统计,能源管理类项目平均14个月回本,质量优化类项目平均18个月回本,设备健康管理类项目因避免停机损失,最快6个月即可盈利。

评论列表