一、为什么互联网行业并购频发?

互联网行业竞争的核心是用户规模、数据壁垒与技术迭代速度。当一家公司的增长曲线放缓,通过并购可以快速获得新流量、新技术或新市场。 自问自答: Q:为什么巨头宁愿花高价并购,也不愿自己研发? A:时间窗口比金钱更贵。以Facebook收购Instagram为例,若自行开发同类产品,至少需要18个月,而Instagram的日活在那一年已从1000万飙升至3000万,晚一步就可能被对手截胡。

二、近五年五大经典并购案例拆解

1. 微软收购动视暴雪(2022年,687亿美元)

- 交易动机:补齐Xbox Game Pass内容库,对抗索尼PlayStation Plus。

- 反垄断博弈:欧盟批准但英国CMA一度否决,最终微软让步云游戏版权给育碧才放行。

- 整合难点:暴雪内部职场文化丑闻频发,微软需重建品牌信任。

2. 亚马逊收购米高梅(2021年,84.5亿美元)

- 隐藏目的:并非单纯为了《007》IP,而是米高梅4000部片库可填充Prime Video的长尾内容。

- 数据协同:Prime会员观影数据反向指导米高梅新片投资方向,降低试错成本。

3. 腾讯收购Sumo Group(2021年,12.7亿美元)

- 战略卡位:Sumo擅长跨平台开发,弥补腾讯主机游戏短板。

- 人才保留:签订三年对赌协议,核心团队离职率低于5%才发放全额奖金。

4. 字节跳动收购沐瞳科技(2021年,40亿美元)

- 市场考量:沐瞳的《Mobile Legends》在东南亚市占率超60%,直接对冲腾讯《Arena of Valor》。

- 技术复用:沐瞳的海外服务器架构被字节用于TikTok Live游戏直播,延迟降低30%。

5. Salesforce收购Slack(2020年,277亿美元)

- 生态闭环:将Slack嵌入Salesforce CRM,客户无需切换界面即可发起工单讨论。

- 定价策略:对现有Salesforce客户捆绑销售Slack,首年订阅费打五折。

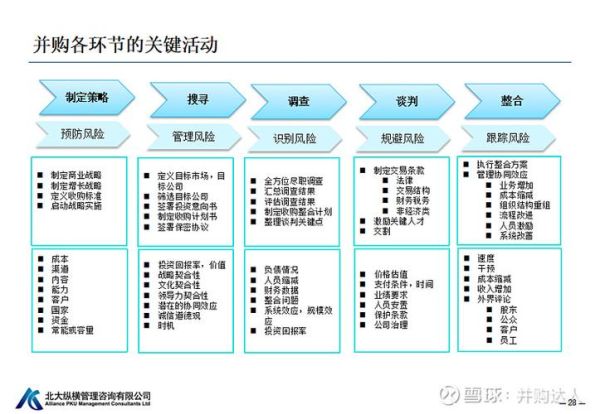

三、并购后整合的四大致命陷阱

陷阱一:文化冲突

暴雪员工曾公开吐槽微软“会议文化”过于冗长,导致创意团队流失。解决方案是设立双轨汇报线:创意总监直接向微软游戏CEO汇报,绕过中层管理。

陷阱二:技术栈不兼容

亚马逊米高梅合并初期,片库元数据格式与Prime Video数据库不匹配,人工清洗耗时6个月。后续通过建立中间API层,将米高梅的旧标签自动映射到亚马逊的AI分类系统。

陷阱三:用户流失

腾讯收购《部落冲突》开发商Supercell后,曾强制接入微信登录,引发欧美用户差评。最终妥协为保留原有账号体系,仅对中国大陆用户启用微信绑定。

陷阱四:监管罚款

2023年欧盟以“数据合并可能垄断广告市场”为由,对Meta收购Within Unlimited开出3.9亿欧元罚单。企业需提前在交易前剥离重叠业务,例如Meta被迫出售VR健身应用《Supernatural》。

四、并购整合的七步实战清单

- Day 1 公告模板:提前准备FAQ文档,用通俗语言解释“用户数据是否会被共享”。

- 90天整合路线图:划分“保持独立运营”“逐步融合”“完全统一”三个阶段。

- 关键人才金手铐:对核心工程师发放四年期RSU,分阶段解锁。

- 灰度测试机制:先让1%用户体验新整合功能,监控崩溃率与投诉率。

- 反垄断防火墙:法务团队每周审查数据共享范围,避免触碰GDPR红线。

- 品牌过渡期:收购后6个月内保留原Logo,逐步替换为联合品牌。

- 退出预案:若整合失败,提前约定资产分拆条款,如eBay将Skype卖给微软。

五、未来并购的三大趋势预测

趋势一:AI公司成为香饽饽。2024年已有三家生成式AI初创企业被云计算巨头溢价收购,平均市销率达25倍。

趋势二:跨境并购“本地化”要求更高。印度新规要求外资收购本土电商必须将源代码托管在政府指定服务器。

趋势三:小步快跑式收购。相比一次性巨额交易,更多企业选择分三轮收购,每轮锁定20%股权,降低监管阻力。

六、中小企业如何借势并购红利?

即便不是巨头,也可通过以下方式参与: 1. 成为并购标的:专注细分赛道,如做Shopify插件的开发者,2023年平均退出估值达年利润的12倍。 2. 提供整合服务:律师事务所、云迁移服务商在微软收购动视暴雪期间订单增长300%。 3. 投资并购套利基金:当交易宣布后,若股价低于收购价,可买入等待溢价。

评论列表