互联网内容产业走到今天,流量红利见顶、平台规则收紧、用户口味多变,许多创作者都在问:互联网内容产业如何盈利?内容创业还能赚钱吗?答案并不简单,但仍有路径可循。下面用自问自答的方式拆解盈利模型、成本结构、风险点与未来机会,帮你判断要不要继续All in。

一问:内容产业到底靠什么赚钱?

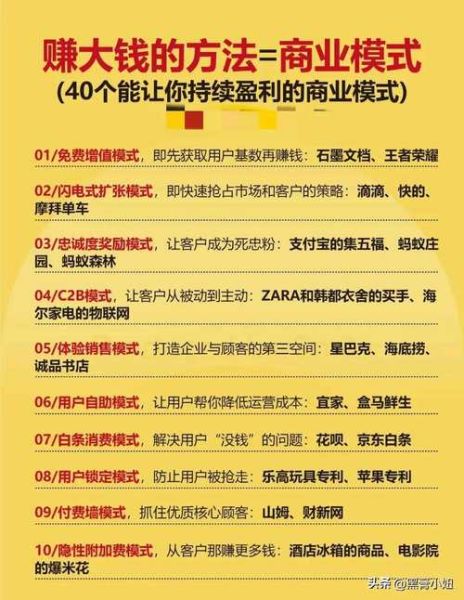

盈利方式看似五花八门,实则归纳为四大现金流:

- 广告分成:平台按播放量、曝光量或点击效果给创作者分成,如YouTube、B站、抖音中视频计划。

- 付费订阅:用户为优质内容直接付费,如得到专栏、Substack、微信公众号付费阅读。

- 电商带货:内容即导购,通过直播、短视频挂车或图文橱窗完成交易,赚取佣金或差价。

- IP衍生:把内容品牌化,延伸到课程、图书、周边、线下活动、授权合作。

多数成熟团队会混合模型:先用广告养流量,再用订阅沉淀忠实用户,最后用电商和IP放大利润。

二问:为什么有人月入百万,有人颗粒无收?

差距不在运气,而在成本结构与效率。

1. 内容生产成本

• 人力:脚本、拍摄、剪辑、运营至少四人起步,月薪合计2–4万。

• 设备:相机、灯光、麦克风一次性投入3–10万,折旧周期18个月。

• 流量采买:冷启动阶段投DOU+、广点通,每月几千到几十万不等。

2. 流量转化效率

• 完播率决定平台二次推荐,低于30%几乎拿不到后续流量。

• 粉丝价值差异巨大:美妆粉丝ARPU可达30元,泛娱乐粉丝ARPU不足1元。

• 复购率是订阅与电商模型的生死线,低于20%的团队很难持续。

三问:平台算法变了怎么办?

算法调整是常态,应对策略有三步:

- 多平台分发:同一内容剪成竖版、横版、图文三种形态,同步发抖音、B站、小红书、公众号,降低单一平台政策风险。

- 私域沉淀:用企业微信、社群、邮件列表把粉丝握在自己手里,算法再变也能直达用户。

- 数据监控:每周拉取完播率、互动率、转化率三张报表,一旦发现异常波动,48小时内调整选题或节奏。

四问:内容创业还能赚钱吗?

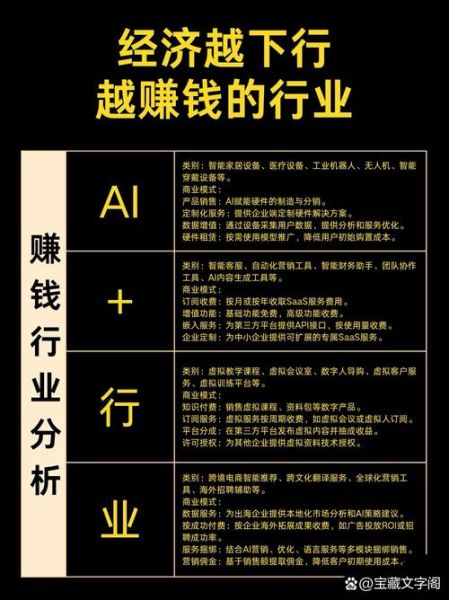

能,但必须升级打法。以下赛道仍有增量:

1. 垂直知识付费

法律、财税、医疗、AI工具教程等高客单价领域,单课定价99–999元,转化率稳定在2–5%。

2. 本地化内容

探店、房产、装修、亲子,锁定同城高消费用户,广告+团购佣金双轮驱动。

3. AIGC降本增效

用AI写脚本、做分镜、生成配音,把单条视频制作成本从800元降到80元,毛利率直接提升30%。

五问:个人创作者如何低成本启动?

• 设备极简:iPhone+罗德麦克风+两盏补光灯,总投入不到5000元。

• 选题杠杆:蹭热点+搜长尾关键词,用“5118”或“巨量算数”找月搜索量1–10万、竞争度低的词。

• 变现前置:第一条视频就留广告位或引流到私域,别等10万粉才想赚钱。

• 周期复盘:每30天砍掉数据最差的内容形式,把80%精力投入到ROI最高的板块。

六问:未来三年最大的变量是什么?

• AI搜索:当用户开始用ChatGPT、Perplexity直接提问,传统SEO流量将被分流,结构化内容(FAQ、表格、步骤)将获得新红利。

• 全域经营:平台鼓励创作者把内容、商品、服务打包成“小程序”或“店铺”,一次性完成种草、成交、售后。

• 合规成本:版权、广告法、个人信息保护趋严,法务预算将成为团队标配。

互联网内容产业盈利逻辑从未消失,只是门槛被抬高。谁能用更低成本获取精准流量、用更高效率完成商业闭环,谁就能在下一轮洗牌中活下来。现在,把上面的问题再问自己一遍,写下可量化的行动清单,比任何“风口论”都更靠谱。

评论列表