产业互联网盈利的本质是什么?

产业互联网并不是简单地把线下生意搬到线上,而是用数据、算法和协同网络重构产业链的价值分配。盈利点来自三个维度:降低交易成本、提高资产利用率、创造新的数据服务。只有同时撬动这三点,模式才具备持续生命力。

当前主流的六大盈利模型拆解

1. SaaS订阅费:稳定现金流的基石

典型代表:黑湖智造、树根互联。

收费逻辑:按工厂产线数量或设备点位计费,客单价从几万到百万不等。

落地关键:前六个月必须帮客户节省或增收至少订阅费的3倍,否则次年续费率低于30%。

2. 交易抽佣:GMV背后的“隐形税”

典型代表:找钢网、百布。

抽佣区间:1.2%—4.5%,随SKU标准化程度递减。

风控要点:必须掌握物流节点或资金流节点其中之一,否则跳单率高达60%。

3. 金融利差:数据风控带来的超额收益

典型代表:联易融、中企云链。

盈利公式:利差=资金成本-坏账率-运营成本。

核心门槛:能拿到核心企业的确权数据,坏账率可控制在1%以内,远超传统银行。

4. 广告与增值服务:流量二次变现

典型代表:1688工业品牌站。

广告形式:关键词竞价、展位包段、行业榜单。

增值玩法:质检报告、认证标识、物流保险打包售卖,毛利率高达70%。

5. 数据资产交易:把“沉默数据”变黄金

典型代表:上海钢联数据终端。

交易标的:价格曲线、库存波动、需求预测模型。

合规边界:必须做不可逆脱敏,且不能涉及企业商业机密。

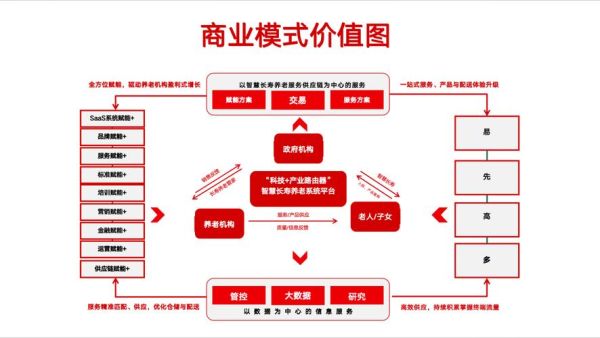

6. 产业路由器:收“过路费”的平台模式

典型代表:汇通达、彩贝壳。

盈利结构:会员费+供应链溢价+联合营销返点。

成败分水岭:能否把乡镇夫妻店的进货频次从月订变成周订。

如何根据行业特征选择盈利组合?

问题一:标准化程度低的离散制造能用抽佣吗?

答:可以,但必须叠加SaaS。先用MES系统锁定工厂产能数据,再撮合剩余产能,抽佣比例可提升到5%以上。

问题二:大宗商品平台为什么都在做金融?

答:因为利差远高于抽佣。同样1亿元GMV,抽佣收入120万,而供应链金融利差可达300万,且客户粘性更强。

问题三:中小平台如何与大厂竞争数据生意?

答:做垂直场景的深度指标。例如专注锂电池隔膜的水分含量数据,比大而全的电池数据库更容易卖出高价。

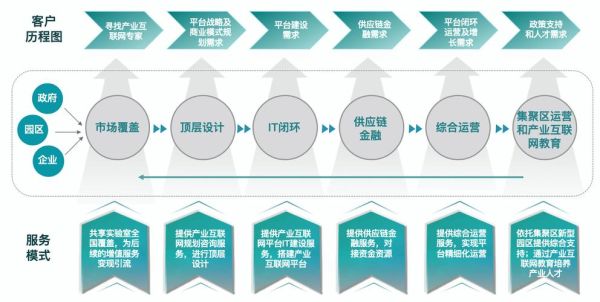

落地变现的三条路径与时间表

路径A:单点工具→交易闭环→产业大脑

- 第0-6个月:推出轻量级SaaS,解决一个具体痛点,如设备OEE计算。

- 第6-18个月:接入支付、物流,形成交易闭环,开始抽佣。

- 第18-36个月:沉淀足够数据后,上线产业大脑,售卖预测模型。

路径B:贸易商转型→平台化→数据银行

- 第0-12个月:把线下贸易流水搬到线上,先吃自己,跑通系统。

- 第12-24个月:开放给同行,收取会员费,同时严控二跳。

- 第24个月后:用交易数据做征信,推出反向保理,利差成为主要收入。

路径C:设备制造商→设备即服务→数据分成

- 第0-6个月:把设备租赁按小时计费,降低客户CAPEX。

- 第6-18个月:加装IoT模块,按节省的能耗分成。

- 第18个月后:把设备运行数据卖给保险公司,降低保费再分成。

避坑指南:90%平台踩过的四个雷

雷区一:盲目追求GMV,忽略毛利结构

某汽配平台年GMV破百亿,但补贴高达8%,最终亏损12亿。正确做法是按SKU做毛利分层,低毛利品类只做引流。

雷区二:金融杠杆过高,数据风控滞后

某纺织平台用银行资金放杠杆,坏账率飙升至7%,被抽贷后资金链断裂。自有资金与外部资金比例至少1:3才能扛住周期。

雷区三:把数据交易当成纯技术生意

数据买卖双方需要行业专家做翻译,否则需求匹配度低于20%。平台必须配备懂工艺的咨询师。

雷区四:忽视线下地推的不可替代性

再完美的线上系统也解决不了五金店老板不会用APP的问题。地推成本应占总成本的15%-20%,低于此数必出问题。

未来三年的盈利演进方向

随着产业大模型成熟,“模型即服务”将成为第五大盈利支柱。平台不再卖数据,而是卖预训练好的行业模型API调用次数,按token计费。谁能先拿到高质量标注数据,谁就能吃到第一波红利。

评论列表