为什么要给工业互联网客户做分类?

在动辄百万级客单价、决策链极长的工业互联网赛道,“一刀切”的营销策略几乎等于烧钱。只有把客户拆成可识别、可量化、可触达的细分群体,才能决定:

- 预算投给谁

- 话术怎么写

- 渠道怎么选

- 交付节奏如何排

工业互联网客户常见的5大分类维度

1. 按企业规模:头部、腰部、长尾

头部:年营收>100亿,集团级数字化部门拍板,项目周期12-24个月,需要POC、招投标、联合创新实验室。

腰部:年营收10-100亿,由工厂总经理或CIO牵头,周期6-12个月,预算灵活但要求ROI可量化。

长尾:年营收<10亿,老板一句话决策,周期1-3个月,价格敏感,倾向SaaS订阅。

2. 按数字化成熟度:探索期、扩张期、领跑期

探索期客户连MES都没上,首要痛点是“设备联网率”;

扩张期客户已有部分OT数据,想解决“数据孤岛”;

领跑期客户追求“全局优化”,需要AI调度、数字孪生。

3. 按行业属性:流程型 vs 离散型

流程型(化工、钢铁)关注能耗优化与安全合规;

离散型(汽车、3C)关注柔性生产与良率提升。

同一套PPT,在化工讲“碳排降低”能打动人,在3C讲“换型时间缩短”才有效。

4. 按采购角色:决策者、影响者、使用者

| 角色 | 关注点 | 内容偏好 |

|---|---|---|

| 董事长 | 战略收益、资本故事 | 白皮书、标杆案例 |

| 生产副总 | 产能、良率、停机时间 | ROI计算器、现场Demo |

| 设备工程师 | 易用性、兼容性 | 操作手册、API文档 |

5. 按合作深度:潜在、意向、签约、复购

潜在阶段需要教育市场,意向阶段需要技术验证,签约阶段需要实施保障,复购阶段需要价值再挖掘。

如何基于分类制定精准获客策略?

Step1:用ICP(理想客户画像)筛掉90%无效线索

把“年营收>5亿+离散制造+已上MES+江苏区域”设为ICP,线索评分模型自动降权不符合条件的表单,销售首呼时间从48小时缩到2小时。

Step2:内容矩阵与分类一一映射

- 头部客户:联合Gartner发布《灯塔工厂建设指南》

- 腰部客户:推出《3个月快速ROI实战手册》

- 长尾客户:抖音直播“如何用1万元让老机床开口说话”

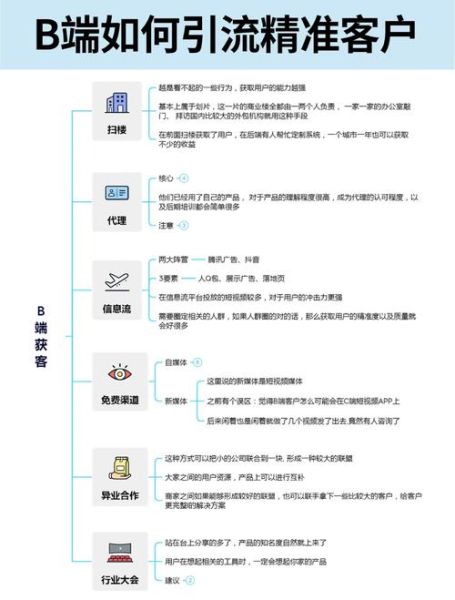

Step3:渠道分级投放,避免“大炮打蚊子”

头部客户用线下私董会+CXO圆桌;

腰部客户用行业沙龙+区域研讨会;

长尾客户用信息流广告+社群裂变。

Step4:销售流程节点与客户阶段同步

在CRM里把“客户阶段”字段与“销售阶段”字段强制关联:

潜在→线索孵化→MQL;

意向→技术验证→SQL;

签约→商务谈判→SAL;

复购→客户成功→CSQL。

实战案例:某工业PaaS厂商如何6个月拿下50家腰部客户

背景:该厂商过去靠头部项目“吃大单”,现金流季度波动大。

动作:

- 用营收10-50亿、已上ERP、产线>3条的ICP重新清洗历史线索,筛出800条高匹配名单。

- 针对腰部客户“怕折腾”心理,推出“7天轻咨询+30天快速PoC”套餐,把决策周期从9个月压到3个月。

- 在苏锡常三地举办“厂长下午茶”小型闭门会,每场只邀8人,现场签约率38%。

- 把签约客户生产数据匿名化后做成行业Benchmark报告,反哺内容营销,形成飞轮。

结果:6个月新增ARR 3200万,销售人均产能提升2.4倍。

常见误区与避坑指南

误区1:只按行业分,忽略规模差异

化工巨头和化工小厂的痛点完全不同,前者要碳足迹追溯,后者只想省电费。

误区2:把“客户分类”当一次性工作

客户上了新项目、换了新CIO,分类就要动态更新,建议每季度跑一次聚类算法。

误区3:销售不愿意用分类标签

在CRM里把“使用分类标签”设为必填,并与提成系数挂钩,两周内全员执行。

下一步:把分类结果喂给AI,实现自动触达

把客户分类数据同步到营销自动化平台,配置如下规则:

当“离散制造+营收20-50亿+意向阶段”客户下载了《MES替换指南》,48小时内自动推送“同规模案例+ROI计算器”邮件,并提醒销售跟进。

测试显示,该流程使MQL→SQL转化率从12%提升到31%。

评论列表