为什么农产品流通成本居高不下?

农民辛苦种出的蔬菜,地头价可能只有每斤1元,到了城市超市却涨到3元以上。中间差价去了哪里?运输、损耗、层层批发、冷链缺口是推高成本的主因。以山东寿光到北京新发地为例,600公里路程,一辆9.6米冷藏车单程油费过路费约1200元,再加上司机工资、装卸费,每斤运输成本就增加0.15元;若遇堵车或高温,10%的腐烂率又让成本再抬0.1元。

(图片来源网络,侵删)

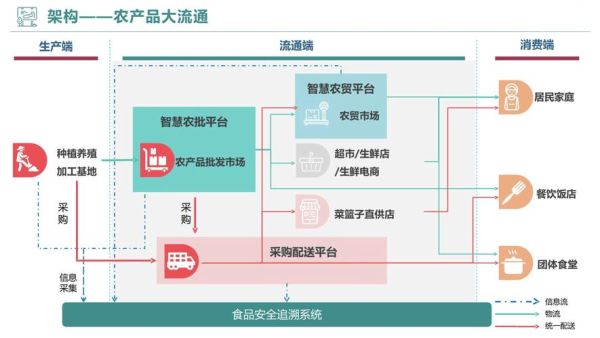

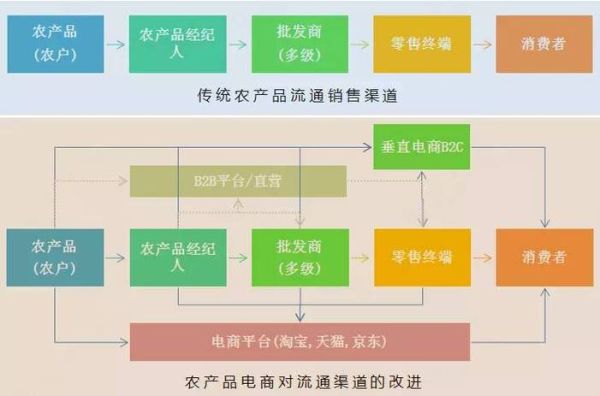

农产品流通渠道到底有哪些?

目前主流路径可归纳为四条:

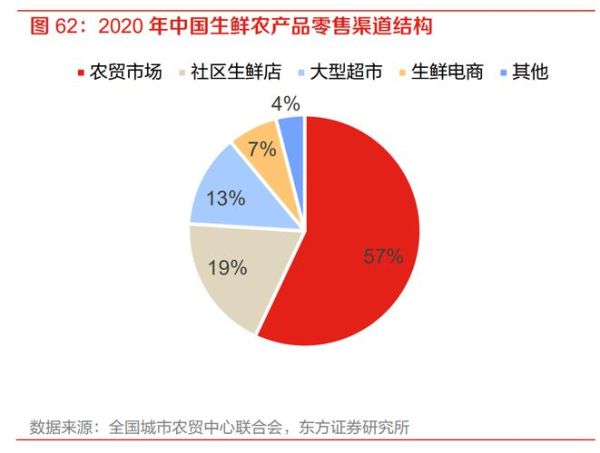

- 产地批发市场→销地批发市场→农贸市场/超市:占比约60%,环节最多,信息不透明。

- 产地直采→电商平台前置仓→消费者:增速最快,2023年规模突破4500亿元,损耗率可压到3%以内。

- 农民合作社→社区团购团长:疫情期间爆发,适合非标品,但对团长运营能力要求高。

- 订单农业→加工企业→餐饮连锁:如麦德龙与云南豆农签订包销协议,提前锁定价格和销量。

如何砍掉30%的流通成本?

1. 产地预冷:把损耗扼杀在田间地头

四川蒲江的猕猴桃基地加装移动式预冷库后,腐烂率从12%降至4%,相当于每斤节省0.2元。预冷设备投资回收期仅1.5个产季。

2. 共享冷链:让中小商户用得起冷藏车

深圳“冷运宝”平台整合社会闲置冷藏车,通过算法匹配返程货源,使山东至上海的单吨运费下降22%。

3. 区块链溯源:减少信任溢价

盒马鲜生与崇明蔬菜合作社试点区块链溯源,消费者扫码可查施肥记录,溢价空间提升18%,同时减少质检抽检频次。

县域冷链网络怎么建才省钱?

政府补贴+企业运营的“三段式”模型正在跑通:

(图片来源网络,侵删)

- 县域中心仓:政府出资建冷库,企业承包运营,租金低于市场价40%。

- 乡镇移动冷箱:共享1.5吨的小型冷箱,按天计费,适合蓝莓、松茸等高价值单品。

- 村级蓄冷柜:利用峰谷电价蓄冷,白天维持0-4℃,每个柜子可覆盖3个自然村的临时存储。

电商下沉遇到哪些坑?

拼多多“农地云拼”在广西沃柑产地的实践暴露三大矛盾:

- 非标品分级难:60mm果径的沃柑收购价2.5元/斤,65mm以上能卖到3.8元,但人工分拣成本0.3元/斤。

- 物流爆仓:双11期间日订单量暴增10倍,当地只有2条自动分选线,导致48小时发货率跌至62%。

- 售后黑洞:消费者收到烂果后,平台按订单价30%赔付,最终由果农承担,2023年沃柑售后损失超800万元。

未来五年哪些模式会爆发?

对比美国农产品流通的冷链渗透率(95%)和超市渠道占比(85%),中国仍有巨大改造空间。三个确定性机会:

- 产地直播+同城配送:抖音“山货上头条”项目已验证,陕西延安苹果通过直播间预售,48小时内从树上到西安消费者手中,价格比超市低25%。

- 预制菜反向整合:安井食品在湖北洪湖建立莲藕直采基地,要求农户按加工标准种植,亩均收益提高40%,同时减少中间商。

- 跨境小宗贸易:RCEP关税减免后,云南鲜花通过中老铁路运输到泰国,运输时间从5天缩短到28小时,物流成本占比从35%降至18%。

小农户如何参与现代流通体系?

山东曹县芦笋合作社给出示范:

- 联合采购:86户小农共同出资购买冷链车,每车每月跑6趟北京,单户分摊成本比外包低33%。

- 数据入股:合作社用历史交易数据获得京东金融的信用贷,年利率4.5%,比民间借贷低8个点。

- 品牌共享:注册“曹县绿芦笋”地理标志,统一包装后进入山姆会员店,收购价比散户高0.8元/斤。

(图片来源网络,侵删)

评论列表