行业规模到底有多大?谁在买单?

2023年,中国健康体检市场规模突破3000亿元,年复合增长率保持在12%—15%。买单方不再只是企业团检,个人自费比例已升至42%。其中,25—40岁人群成为增长最快的自费群体,他们更关注肿瘤早筛、心血管、代谢综合征三大板块。

公立医院 vs 民营机构:差异到底在哪?

价格透明度

公立医院执行政府指导价,同城市价差不超过10%;民营机构套餐价格浮动可达50%,但促销季能把高端套餐打到5折。

设备与专家

- 三甲医院:设备更新周期5—7年,专家号一号难求。

- 头部民营:设备更新周期3—4年,可点名副主任以上医师。

服务体验

民营机构平均2小时完成全流程;公立医院排队时间普遍4小时以上。

体检套餐怎么选?先问自己三个问题

问题一:我的核心风险是什么?

先回顾家族病史与既往异常指标。例如,父母有肠癌史,则肠镜+FIT-DNA联合筛查应列为必选项;长期熬夜人群,建议把颈动脉超声+心脏冠脉CTA提前到35岁。

问题二:预算区间是多少?

把预算拆成基础、升级、专项三档:

- 基础档(500—800元):血常规、肝肾功能、血脂、血糖、胸片、腹部超声。

- 升级档(1500—2500元):加上低剂量肺CT、肿瘤标志物12项、甲状腺超声、幽门螺杆菌呼气试验。

- 专项档(3000元以上):根据风险叠加无痛胃肠镜、头部MRI、冠脉CTA、基因检测。

问题三:报告谁帮我解读?

拿到报告后,异常指标≥3项建议挂健康管理门诊或体检中心复检通道;单项肿瘤标志物升高别慌,先排除炎症、吸烟、月经期干扰,再动态复查。

容易被忽视的三大坑

坑一:过度加项。销售推荐的“全身PET-CT”对健康人群属于过度检查,辐射剂量高达15—25 mSv,相当于拍750次胸片。

坑二:忽略有效期。部分民营机构促销套餐有效期仅3个月,逾期作废。

坑三:报告延迟。体检旺季(每年3—5月、9—11月),部分机构出具报告时间从3个工作日拖到7—10个工作日,耽误复查。

未来三年,行业会怎么变?

技术端:AI读片+居家检测

头部机构已上线AI肺结节识别,敏感度提升至94%;居家粪便DNA检测盒价格下探到399元,复购率35%。

支付端:医保个账+商业保险

北京、上海等12个试点城市允许用医保个人账户余额支付体检费用;惠民保新增“体检异常费用补偿”责任,报销比例30%—50%。

服务端:检后管理闭环

部分机构推出“365天健康管家”,包含营养师+运动教练+医生三对一服务,年费3000—8000元,续费率60%以上。

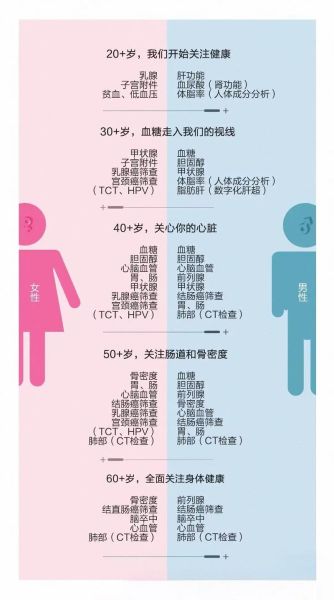

给不同人群的实战清单

25岁职场新人

必查:肝肾功能、血脂、血糖、尿酸、乙肝两对半、甲状腺超声、HPV+TCT(女性);预算800—1200元。

35岁中产家庭支柱

升级:低剂量肺CT、肿瘤标志物、颈动脉超声、心脏彩超、无痛胃肠镜(首次);预算2500—3500元。

50岁以上慢病群体

专项:冠脉CTA、头部MRI+MRA、骨密度、眼底照相、同型半胱氨酸、糖化血红蛋白;预算4000—6000元。

评论列表