碳纳米管行业前景如何?

碳纳米管(CNT)因其独特的一维中空结构、超高比表面积与优异的导电/导热性能,被视作“新材料之王”。过去五年,全球市场规模由不足10亿美元扩张至2023年的约35亿美元,年复合增长率保持在25%以上。驱动力主要来自新能源电池、导电塑料、复合材料三大场景。

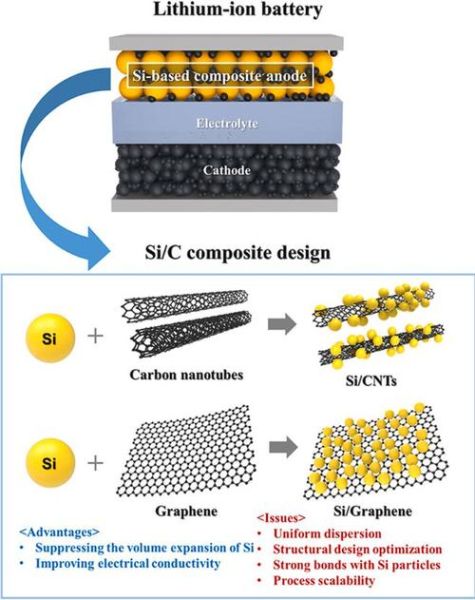

碳纳米管在电池中的应用有哪些?

目前商业化最成熟的领域是锂离子电池,具体角色可分为:

- 导电添加剂:替代传统炭黑,添加量仅0.5%–1.5%,即可将电极片电阻降低30%–50%。

- 硅基负极骨架:利用其高弹性模量抑制硅膨胀,循环寿命从300次提升至1000次以上。

- 集流体涂层:在铜箔或铝箔表面构筑CNT网络,降低界面阻抗并抑制枝晶。

产业链如何分布?

上游:原材料与设备

主流工艺为化学气相沉积(CVD),关键原料包括甲烷、乙烯、丙烯等碳源气体,以及二茂铁、硝酸铁催化剂。设备端由美国CVD Equipment、德国Aixtron主导,国产化率不足40%。

中游:粉体与浆料

全球龙头为天奈科技、LG化学、Nanocyl,2023年CR5市占率68%。浆料配方壁垒在于分散剂选型与固含量控制,直接影响下游涂布均匀性。

下游:电池厂与终端

宁德时代、比亚迪、松下均已导入CNT导电剂,其中4680大圆柱电池对CNT需求量为传统电池的2–3倍。

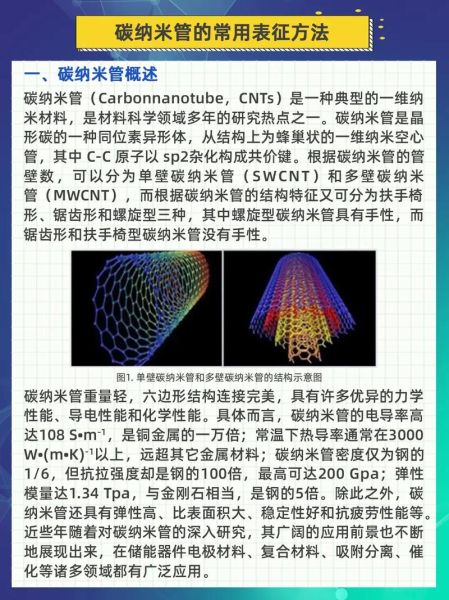

技术路线之争:单壁 vs 多壁

单壁CNT(SWCNT)导电性更佳,但价格高达2000–3000美元/公斤,多用于军工或高端传感器;多壁CNT(MWCNT)成本已降至50–80美元/公斤,成为动力电池主流选择。

成本下降曲线还有多大空间?

通过流化床工艺放大与催化剂回收,头部企业已将MWCNT生产成本从2018年的120美元/公斤降至2023年的45美元/公斤。未来五年,随着万吨级产线落地,预计仍有30%–40%降幅。

政策与标准如何影响市场?

中国《重点新材料首批次应用示范指导目录》将高纯CNT粉体列为关键战略材料,给予20%–30%补贴;欧盟REACH法规则要求CNT需提供≥1000页毒理数据,抬高准入门槛。

潜在风险点

- 替代技术:石墨烯复合导电剂若突破分散瓶颈,可能分流部分市场。

- 专利诉讼:美国Rice大学基础专利2025年到期,后续衍生专利纠纷或加剧。

- 产能过剩:2024年全球规划产能已超15万吨,而实际需求仅8万吨,价格战隐现。

用户最关心的五个问答

Q1:碳纳米管会不会像石墨烯一样“雷声大雨点小”?

不会。石墨烯面临宏量制备与应用场景模糊双重瓶颈,而CNT在电池领域已有明确性能增益与可量化成本收益。

Q2:如何判断一家CNT供应商是否靠谱?

关键看三点:分散液稳定性≥6个月、金属杂质<100 ppm、批量一致性CV值<5%。

Q3:4680电池普及后,CNT需求增量有多大?

每GWh 4680电池需CNT120–150吨,较2170电池提升2.5倍,预计2026年全球新增需求3.2万吨。

Q4:投资CNT企业应关注哪些财务指标?

浆料毛利率(行业均值35%)、应收账款周转天数(低于90天为佳)、研发费率(持续高于5%)。

Q5:固态电池时代CNT会被淘汰吗?

相反,固态电解质界面阻抗更高,需CNT构建三维导电网络,用量可能再增20%–30%。

未来五年值得关注的细分赛道

- 单壁CNT量产突破:日本Zeon已建设10吨/年试产线,成本有望降至500美元/公斤。

- 回收再利用:从废旧电池中回收CNT,金属杂质去除率已达99.2%。

- 柔性电池电极:CNT纤维与聚合物复合,实现180°弯折电阻变化<5%。

评论列表