为什么亲子活动越来越火?

“周末带娃去哪儿”成了家长群里出现频率最高的问题。城市家庭可支配时间碎片化,**高质量陪伴**的需求却直线上升。权威机构调研显示,超七成家长每月至少参加两次线下亲子活动,**“既能放电又能育脑”**成为核心诉求。

亲子活动有哪些?按场景一次说透

1. 室内恒温场景

- 绘本互动剧场:把静态阅读升级为角色扮演,3-6岁孩子语言表达能力平均提升27%。

- STEM桌游工作坊:利用乐高、齿轮教具完成简单机械装置,培养空间思维。

- 亲子烘焙课:计量、搅拌、等待的过程天然植入数学与时间概念。

2. 户外自然场景

- 城市农场采摘:触觉、嗅觉、味觉多感官刺激,解决“自然缺失症”。

- 森林教育徒步:专业导师带领辨识树皮、昆虫,完成自然笔记。

- 皮划艇亲子体验:双人协作模式,锻炼核心肌群与沟通能力。

3. 文化沉浸场景

- 博物馆夜宿:恐龙展厅搭帐篷,夜间讲解+清晨化石修复,记忆留存度提升三倍。

- 非遗手作工坊:活字印刷、扎染、皮影戏,把文化传承做成可带走的作品。

亲子早教课程怎么选?五个避坑维度

维度一:课程体系是否螺旋上升

问:同一首歌重复十节课是加深记忆还是偷懒?

答:真正科学的早教课会把《两只老虎》拆解为节奏、音高、歌词创编、乐器合奏四个递进阶段,**每节课都有新认知锚点**。

维度二:师资背景的双重验证

除了查看教师资格证,**重点追问“观察记录”**——优秀老师能准确说出孩子上节课的专注时长、社交表现,并据此调整教案。

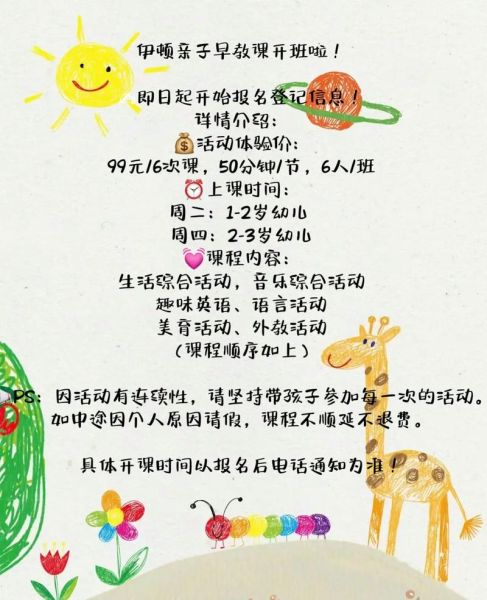

维度三:班级容量与师生比

2-3岁敏感期班级**不超过8组家庭**,师生比1:4以内,才能保证每个孩子都被“看见”。

维度四:家园共育的闭环设计

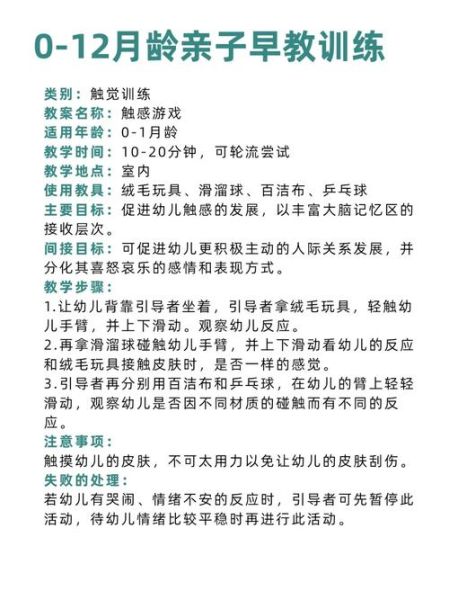

课后是否提供家庭延伸包?比如把课堂用的触觉板寄给家长,附赠三页图文指南,**把45分钟课程拉长到一周生活场景**。

维度五:退出机制的透明度

合同里必须明确:剩余课时如何退费、转课,有无隐藏手续费。**敢把退款条款写进宣传页的机构,通常对课程质量更有底气**。

高频疑问现场拆解

Q:线上早教课能替代线下吗?

对1.5岁以下婴幼儿,**屏幕时间越少越好**;2岁以上可选择“线上教具+线下实践”的混合模式,例如收到邮寄的蒙氏圆柱体后,家长按视频引导操作,再上传互动照片获得老师点评。

Q:老人带娃怎么选活动?

优先选择体力消耗低、规则简单的项目:社区绘本馆的讲故事时段、老年大学联合举办的祖孙书法课。提前给老人准备“沟通话术卡”,避免“你真棒”这类空洞表扬,改用“你刚才排队等了五分钟,这叫有耐心”。

Q:如何判断孩子真的感兴趣?

观察三个细节:

1. 课后是否自发重复活动动作(如芭蕾舞手位)

2. 是否主动提及老师名字或同伴

3. 睡前是否出现与课程相关的梦境描述

**满足两项即可视为有效兴趣信号**。

2024年值得关注的三个新趋势

微型亲子活动:3-5组家庭即可成团的“客厅音乐会”,钢琴老师上门教学,家长分摊成本比机构课低40%。

父亲参与专场:攀岩、橄榄球等“爸爸优势”项目,解决育儿责任性别失衡。

评估可视化:部分高端机构开始提供儿童发展雷达图,把社交、语言、逻辑等维度量化呈现,家长不再靠感觉判断效果。

评论列表