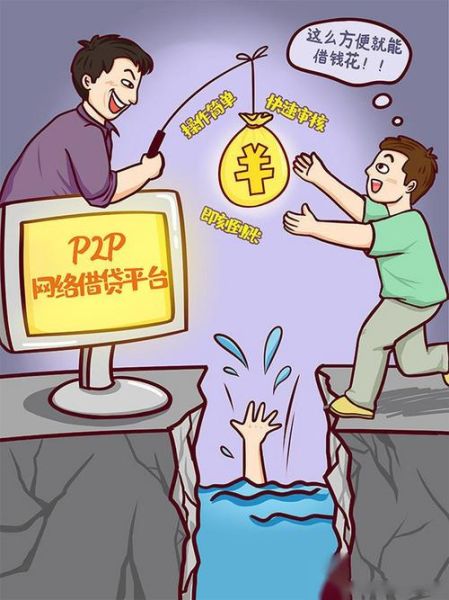

先说结论:P2P借贷并非绝对安全,但通过科学筛选平台、分散投资、关注合规动态,可将风险降到可控范围。

一、P2P借贷的风险地图:从“跑路”到“清退”

过去十年,行业经历了野蛮生长、集中暴雷、存量出清三大阶段。根据《2024年P2P借贷行业风险白皮书》,**仍有约12%的存量平台存在自融、资金池或虚假标的嫌疑**。常见风险类型:

- 道德风险:实际控制人挪用资金,典型如“e租宝”模式。

- 流动性风险:期限错配导致挤兑,2023年Q4就有3家平台因债转困难暂停提现。

- 政策风险:地方金融监管细则收紧,部分平台被迫转型或清退。

二、如何判断一个平台是否靠谱?六步筛选法

1. 查“出身”:股东与牌照

打开全国企业信用信息公示系统,输入平台运营主体名称,**重点看股东里是否有国资、上市公司或知名风投**。若股东频繁变更或注册资本认缴比例低于30%,需警惕。

2. 看“体检报告”:银行存管与审计意见

进入平台官网,拉到最底部,**确认银行存管协议是否在有效期内**(部分平台展示过期合同)。同时下载近三年会计师事务所出具的“无保留意见”审计报告,若出现“保留意见”或“无法表示意见”,直接排除。

3. 拆“标的”:借款项目真实性

随机点开3个标的,检查:

- 借款合同是否加盖电子签章(可通过“安心签”等第三方验证);

- 抵押物信息是否在不动产登记中心可查(如车辆需有车管所抵押登记截图);

- 借款人历史还款记录是否连续,**若出现“逾期后秒还”可能为马甲标**。

4. 算“杠杆”:待收余额与风险准备金

用公式:风险覆盖率=风险准备金/待收余额,行业安全线为5%。若平台披露准备金为5000万,待收余额20亿,则覆盖率仅2.5%,远低于标准。

5. 验“舆情”:投诉与立案信息

在黑猫投诉搜索平台名称,**若近30天投诉量超过50条且解决率低于60%**,说明客服响应滞后。同时登录“中国裁判文书网”,输入平台运营公司名,查看是否有关联的民间借贷纠纷判决。

6. 试“提现”:小额充值与债转速度

注册后充值100元,投资7天新手标,到期后发起提现。**若债转时间超过2小时或提现T+3到账**,表明平台流动性紧张。

三、投资人常踩的坑:三个真实案例复盘

案例1:高息诱饵的“车贷连环押”

2023年深圳某平台推出“年化15%的车抵贷”,实际将同一辆车重复抵押给5个投资人。**识别技巧**:要求平台提供车辆GPS轨迹截图,若显示30天内无行驶记录,大概率是假标。

案例2:“国资背景”的伪背书

某平台宣称“国资控股”,经查国资股东仅为三级子公司且持股比例不足1%。**破解方法**:通过“天眼查”穿透股权,若国资层级超过三级或认缴金额未实缴,视为无效背书。

案例3:存管银行的“文字游戏”

平台宣传“银行存管”,实际仅签署框架协议,未上线系统。**验证路径**:拨打存管银行客服电话,报平台名称查询是否已接入“银行存管白名单”。

四、2024年P2P投资新趋势:剩者为王的玩法

趋势1:区域化监管试点

北京、厦门等地试点“分级牌照”,**持A类牌照平台可开展跨区域业务**,B类仅限本地。投资人可优先选择A类平台。

趋势2:AMC介入不良资产处置

四大资产管理公司开始收购P2P逾期债权,**若平台与华融、信达等签署合作协议**,逾期项目回收率可提升20%-30%。

趋势3:智能投标工具普及

头部平台上线“AI分散投标”功能,**自动将资金拆分为50元一份,分散到200个标的中**,降低单一项目违约冲击。

五、实战工具箱:一份可复制的尽调清单

| 检查项 | 操作路径 | 合格标准 | |----------------|-----------------------------------|---------------------------| | 银行存管 | 银行官网-合作平台名单 | 必须在最新白名单内 | | 审计报告 | 平台官网-信息披露-审计报告 | 最近一期为“无保留意见” | | 逾期率 | 平台运营月报 | 金额逾期率<3% | | 关联担保 | 国家企业信用信息公示系统 | 担保公司与平台无共同股东 | | 数据接入 | 中国互联网金融协会-登记披露平台 | 全量数据已接入 |

六、最后的自问自答:普通人还能碰P2P吗?

问:现在入场是不是接盘侠?

答:存量平台仅剩不足200家,且多数已转型为助贷或持牌消费金融。**若坚持投资,仓位控制在可投资资产的10%以内,并优先选择待收余额低于50亿的小而美平台**。

问:有没有替代方案?

答:可考虑:

- **持牌消费金融公司ABS产品**(如招联、马上消费),年化6%-8%;

- **银行理财子公司的混合类理财**,风险等级R3,收益5%-7%;

- **国债逆回购**,季度末年化常飙升至5%以上。

投资永远是风险与收益的博弈。在P2P最后的清场阶段,**与其赌平台不跑路,不如把精力花在研究合规替代品种上**。

评论列表