什么是钢铁行业市场结构?

钢铁行业市场结构,指的是在钢铁产业链中,供给方、需求方、中间贸易商、金融资本等多方力量所形成的竞争与垄断格局。它既包含上游的铁矿石、焦煤等原材料市场,也涵盖中游的炼钢、轧钢环节,以及下游的汽车、家电、基建等终端需求。市场结构决定了价格形成机制、利润分配方式以及行业周期波动幅度。

钢铁市场集中度到底处于什么水平?

中国钢铁产量占全球一半以上,但行业集中度却长期偏低。以粗钢产量计算,2023年前十大钢企合计份额仅42%,远低于水泥、电解铝等其他大宗原材料行业。对比国际:韩国浦项一家占本国产量65%,日本前五大钢企占80%,欧盟前五大占60%。低集中度带来三大后果:

- 价格话语权弱:钢企对上游矿商缺乏议价能力,铁矿石年度长协价波动剧烈。

- 产能周期拉长:分散主体导致“囚徒困境”,新增产能难以同步退出,行业亏损期延长。

- 区域割据明显:华北、华东、华南各自形成价格洼地,跨区域物流成本侵蚀利润。

集中度如何影响钢铁价格波动?

自问:为什么同样是需求下滑,水泥价格跌幅远小于螺纹钢?

自答:水泥区域寡头格局下,龙头企业通过协同限产即可快速托底价格;而钢铁行业分散,任何一家企业单方面减产都会让竞争对手迅速填补缺口,价格持续探底。

具体传导路径:

- 需求端微降→贸易商恐慌甩货→分散钢企竞价抢单→现货价格单日跌幅可达200元/吨。

- 集中度高的细分市场(如取向硅钢、汽车板)价格波动幅度仅为螺纹钢的1/3。

- 兼并重组后:宝武整合八钢、韶钢后,新疆、广东区域价差从400元/吨收窄至150元/吨。

政策如何重塑市场结构?

2016年供给侧改革以来,政策工具从“去产能”升级到“产能产量双控”,直接改变竞争格局:

- 环保A级企业豁免限产:2023年采暖季,河北唐山A级钢企开工率90%,B级仅60%,低效率产能被强制出清。

- 产能置换比例收紧:新投1吨炼钢产能需淘汰1.25吨旧产能,中小钢企扩张路径被堵死。

- 超低排放改造补贴:吨钢300元补贴向头部企业倾斜,行业成本曲线陡峭化。

未来集中度提升的三大抓手

1. 跨区域并购窗口期

当前行业吨钢市值低于重置成本30%,民营钢企现金流紧张,2024-2026年或现新一轮并购潮。宝武、鞍钢、沙钢已锁定西北、西南区域标的。

2. 产业链纵向整合

头部钢企向上锁定海外矿山权益(如宝武参股西芒杜铁矿),向下参股汽车板加工中心,通过锁定终端订单平滑价格波动。

3. 数字化平台重构流通

欧冶云商等平台整合中小贸易商库存,实时竞价机制减少区域价差,相当于用技术手段提升“虚拟集中度”。

投资者如何跟踪集中度变化?

关键指标:

- CR10月度数据:中钢协每月公布,若连续3个月提升0.5个百分点以上,预示并购加速。

- 高炉开工率方差:方差缩小说明协同限产执行力增强。

- 螺纹钢期现价差:价差持续低于100元/吨,表明现货市场寡头定价能力强化。

中小企业生存策略

在集中度提升不可逆的趋势下,中小钢企需放弃规模幻想,转向:

- 特种钢细分市场:如核电用钢、模具钢,CR5高达80%,毛利率维持20%以上。

- 近终形制造:直接为下游提供定制化型钢,减少流通环节价格冲击。

- 氢冶金技术合作:与头部企业共建示范产线,以技术换股权避免被收购。

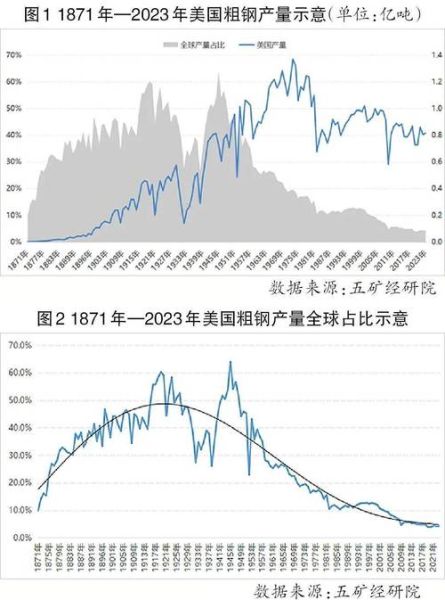

全球视角下的中国路径

欧美经验显示,行业集中度从40%提升到60%需要8-10年,期间伴随两轮深度衰退。中国凭借政策执行力可能压缩至5年,但需警惕:

- 行政化重组导致效率损失:部分并购后管理半径过大,吨钢三项费用不降反升。

- 国际贸易反制:东南亚国家担忧中国钢企垄断,或对并购设置审查壁垒。

最终,市场结构演进将呈现“政策主导+市场出清”双轮驱动,2025年前后CR10有望突破55%,钢铁价格波动率下降40%,行业盈利中枢系统性抬升。

评论列表