一、生物农药到底指什么?

生物农药并非“纯天然”三字就能概括。按照联合国粮农组织(FAO)的定义,它是利用活体生物或其代谢产物,对病虫草害实施针对性防治的一类制剂。与传统化学农药最大的差异在于:作用机理以干扰、抑制、竞争为主,而非直接毒杀。

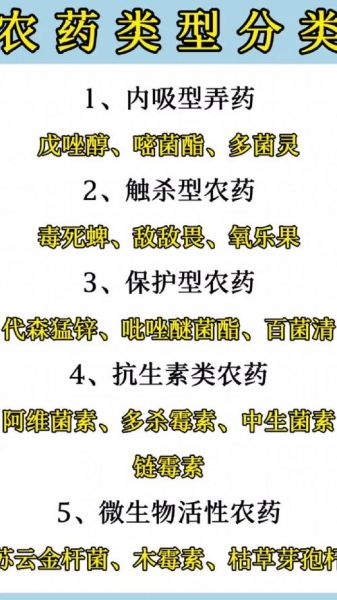

二、生物农药有哪些种类?

很多农户在农资店听到“生物农药”时,脑海里往往只有“BT”。其实,行业内部把生物农药细分为六大技术路线:

- 微生物农药:苏云金杆菌(Bt)、枯草芽孢杆菌、白僵菌、绿僵菌等;

- 植物源农药:印楝素、苦参碱、鱼藤酮、除虫菊素;

- 天敌昆虫:赤眼蜂、捕食螨、丽蚜小蜂;

- 生化信息素:性诱剂、聚集素、报警素;

- 蛋白/多肽类:昆虫病毒颗粒、抗菌肽、RNA干扰制剂;

- 矿物诱导子:寡糖、海藻多糖、硅制剂。

其中,微生物农药与植物源农药合计占据国内市场销量的七成以上,是当下推广力度最大的两大板块。

三、生物农药真的安全吗?

“安全”二字需要拆成三个维度来看:

1. 对人畜毒性如何?

绝大多数微生物农药的急性经口LD50>5000 mg/kg,属于“微毒”或“实际无毒”级别;植物源农药虽然来源于天然,但部分成分(如高剂量鱼藤酮)对鱼类高毒,需要远离水源使用。

2. 对环境友好度怎样?

生物农药在环境中半衰期短、残留低,赤眼蜂等天敌释放后可在田间建立种群,形成自我循环的控害系统。但也要注意:连续高剂量使用Bt可能导致靶标害虫抗性提前出现。

3. 对作物品质有影响吗?

在登记试验中,生物农药处理区农残合格率普遍高于化学对照区,且对果实糖酸比、维生素C含量等品质指标无负面影响。但个别植物源药剂在高温下易形成药斑,需避开中午施药。

四、农户最关心的三大疑问

Q1:生物农药见效是不是特别慢?

答:微生物类通常24–72小时可见害虫停食、死亡;植物源杀虫剂如苦参碱15分钟即可击倒蚜虫。真正“慢”的是天敌昆虫,它们需要7–10天建立种群,但后续控害可持续30天以上。

Q2:成本会不会比化学农药高很多?

答:以番茄烟粉虱为例,化学方案单季用药成本约65元/亩,生物方案(Bt+丽蚜小蜂)首季约85元/亩,但第二、三季因天敌基数扩大,成本可降至45元/亩,三年平均成本持平甚至更低。

Q3:能否与化学农药混用?

答:原则上是“先化学后生物”,或分区使用。例如:先用低剂量吡虫啉压低虫口,72小时后再释放赤眼蜂;也可在行间使用化学药剂,垄顶使用生物药剂,既保速效又保天敌。

五、政策与市场的双轮驱动

2023年农业农村部《到2025年化学农药减量化行动方案》明确提出:生物农药使用量增加30%以上。配套措施包括:

- 对生物农药登记实施绿色通道,审批时间缩短至12个月;

- 各省绿色防控示范区优先采购生物农药;

- 对首次使用生物农药的农户给予每亩20–50元补贴。

市场层面,2022年国内生物农药产值已突破120亿元,年复合增长率18.7%,远高于化学农药的3.2%。资本端,先正达、拜耳、科迪华等跨国巨头通过并购+本土化登记加速布局,本土企业如武汉科诺、江西新龙则深耕区域作物,形成差异化竞争。

六、选购与使用实操指南

1. 看登记证号

认准“PD”或“LS”开头的登记证号,“生物农药”字样会出现在标签显著位置。

2. 看有效成分含量

微生物农药标注的是“亿孢子/克”,植物源农药标注“g/L”或“%”,切勿与化学农药的“%有效成分”混淆。

3. 看使用时机

微生物农药傍晚或阴天使用效果更佳,避免紫外线灭活;天敌昆虫傍晚释放可减少逃逸。

4. 看储存条件

多数微生物制剂需4–8℃冷藏,常温放置超过7天活菌率下降50%以上。

七、未来三大技术趋势

- RNA干扰喷雾:通过叶面喷洒双链RNA,精准沉默害虫关键基因,2024年有望拿到国内首个登记证;

- 纳米载体包裹:提高微生物在叶面的定殖率,耐雨水冲刷性能提升3–5倍;

- 数字孪生预测:结合气象、虫情传感器,提前3–5天预测爆发节点,实现“生物农药+释放天敌”的精准组合。

站在行业拐点,生物农药已不再是“替代”化学农药的配角,而是重构绿色防控体系的核心引擎。对于种植者而言,越早掌握生物农药的选型与使用技巧,就越能在品质溢价与政策补贴的双重红利中占得先机。

评论列表