2014年建材行业整体运行概况

2014年,中国建材行业经历了“增速换挡、结构调整、动力转换”的关键一年。全年规模以上建材企业主营业务收入约7.2万亿元,同比增长9.8%,增速较2013年回落2.1个百分点。水泥、平板玻璃、建筑陶瓷三大传统子行业产量增速全面放缓,而新型建材、绿色建材、装配式部品则逆势上扬,成为拉动行业增长的新引擎。

(图片来源网络,侵删)

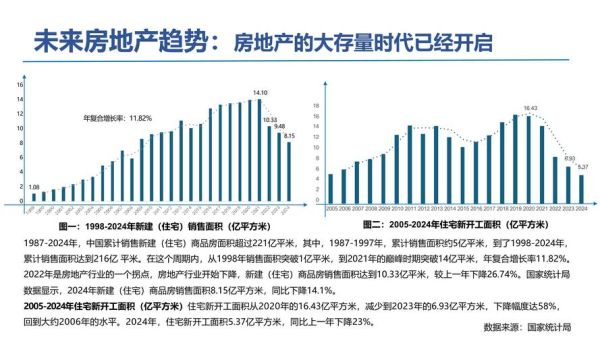

需求端:房地产与基建“双轮”减速

1. 房地产投资增速为何持续下滑?

2014年全国房地产开发投资完成额9.5万亿元,同比仅增长10.5%,为近五年最低。原因有三:

- 库存高企:三四线城市住宅去化周期普遍超过20个月,开发商拿地、开工意愿骤降。

- 信贷收紧:银行对房企开发贷、按揭贷双双收紧,资金链压力骤增。

- 人口拐点:25—34岁刚需人口首次出现负增长,长期需求天花板隐现。

2. 基建投资能否对冲地产下滑?

2014年基建投资增速20.3%,高于上年,但区域分化明显:

- 中西部铁路、城市轨道交通项目集中开工,拉动水泥、钢材、防水材料需求。

- 东部地区更注重市政管网改造、绿色建筑升级,带动塑料管道、保温装饰一体板销量。

供给端:产能过剩与环保高压并存

水泥和平板玻璃为何仍陷亏损泥潭?

尽管全年水泥产量24.8亿吨、平板玻璃7.9亿重量箱,但产能利用率分别只有68%和65%。根本原因在于:

- 新增产能惯性释放:2011—2013年密集点火的生产线在2014年集中达产。

- 环保成本陡增:新版《水泥工业大气污染物排放标准》实施,每吨水泥环保投入增加8—12元。

- 价格战蔓延:华东、华南水泥均价一度跌破220元/吨,行业利润同比下滑32%。

政策红利:绿色建材与装配式建筑的窗口期

绿色建材评价标识制度如何落地?

2014年住建部、工信部联合发布《绿色建材评价标识管理办法》,首批35家企业、52个产品获得三星级认证。政策撬动效应体现在:

- 财政补贴:北京、上海对获得三星级标识的企业给予100—300万元奖励。

- 优先采购:政府投资项目强制要求绿色建材应用比例不低于30%。

- 溢价空间:三星级保温材料售价比普通产品高15%—20%,仍供不应求。

装配式建筑为何在2014年爆发?

2014年被业内称为“装配式建筑元年”,全年新开工装配式建筑面积4800万平方米,同比增长45%。驱动因素包括:

(图片来源网络,侵删)

- 技术标准完善:《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014正式实施,设计、生产、施工环节有据可依。

- 成本拐点出现:规模化生产使预制叠合楼板成本降至1100元/m³,与传统现浇差距缩小至5%以内。

- 房企战略转型:万科、远大住工等龙头企业将装配率目标提升至50%以上,倒逼供应链升级。

区域市场:谁在领跑,谁在掉队?

长三角:绿色建材消费高地

上海、江苏、浙江三省市绿色建材产值占全国38%,秘诀在于:

- 消费升级:精装修房占比超60%,开发商愿意为低甲醛地板、高性能门窗买单。

- 产业集群:苏州吴江、嘉兴嘉善形成从原料—设备—制品—检测的完整产业链。

京津冀:环保风暴下的产能出清

2014年河北关停水泥产能3800万吨、玻璃产能3300万重量箱,导致:

- 价格飙升:石家庄P.O42.5散装水泥均价从年初的260元/吨涨至年末的340元/吨。

- 外埠输入:山西、内蒙古水泥通过铁路运输半径扩大至500公里,物流成本增加30—40元/吨。

未来三年:建材行业的三大确定性机会

1. 存量建筑改造能否催生万亿市场?

中国既有建筑面积600亿平方米,其中60%为非节能建筑。按每平方米改造费用200元计算,潜在市场规模7.2万亿元。重点方向:

- 外墙保温翻新:薄抹灰系统升级为保温装饰一体板,施工周期缩短40%。

- 门窗节能升级:Low-E三玻两腔中空玻璃渗透率有望从5%提升至25%。

2. 一带一路能否消化过剩产能?

2014年中国水泥装备出口额46亿美元,同比增长22%。优势体现在:

- 技术输出:海螺水泥在印尼建设的5000t/d熟料线吨投资成本仅110美元,比欧美低30%。

- 融资创新:国开行、进出口银行提供“装备出口+买方信贷”组合拳,降低海外业主资金压力。

3. 数字化如何重构建材流通?

2014年建材B2B电商平台交易额1200亿元,渗透率不足2%,但增速高达180%。变革路径:

(图片来源网络,侵删)

- SKU标准化:将3000万种建材产品压缩至200万个标准SKU,实现规模化集采。

- 供应链金融:通过应收账款质押,解决中小经销商“融资难、融资贵”问题。

企业应对:从“规模红利”到“质量红利”

中小建材企业如何突围?

三条可行路径:

- 专精特新:聚焦“缝隙市场”,如高铁用无砟轨道板、医院用抗菌釉面砖。

- 服务增值:从卖产品转向卖“系统解决方案”,提供设计、施工、维保全生命周期服务。

- 联合出海:与央企总包商结成“工程+材料”联合体,共享海外渠道资源。

评论列表