航空发动机行业前景如何?

航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”,其产业链长、技术壁垒高、附加值大,直接决定了一国航空工业的竞争力。从全球视角看,未来二十年民用航空市场仍将保持年均4%以上的增速,**窄体客机与宽体客机的交付量预计超过4万架**,对应发动机需求约8万台,市场规模突破1.3万亿美元。军用领域则因地缘局势紧张,**第五代战机、无人机及高超声速飞行器的快速迭代**,带动推重比15一级的小涵道比发动机需求激增。

民用市场:亚太成为最大增量

波音与空客的交付预测均显示,**中国、印度及东南亚的机队规模年复合增长率达5.8%**,远超欧美成熟市场。普惠GTF、CFM LEAP等新一代涡扇发动机的订单已排至2030年以后,**维修与大修(MRO)市场占比将从当前的45%提升至60%**,成为产业链利润最丰厚的环节。

军用市场:六代机预研提前启动

美国已启动“下一代自适应推进”(NGAP)计划,目标推重比提升25%、燃油效率提高30%;欧洲则在英国“暴风”与法德FCAS项目中**同步验证变循环发动机与三涵道技术**。中国WS-15完成高空台测试后,**推重比10一级发动机进入量产倒计时**,为六代机提供动力储备。

航空发动机技术难点有哪些?

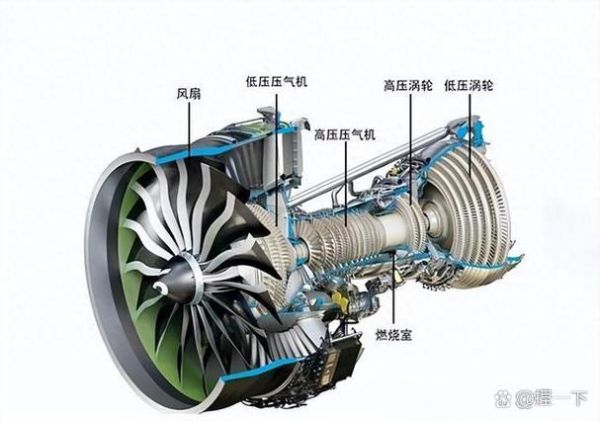

航空发动机的复杂性体现在**多学科耦合极端工况下的可靠性**,其技术难点可拆解为材料、热力学、制造工艺与控制系统四大维度。

材料:单晶叶片为何仍是“卡脖子”环节?

高压涡轮叶片工作温度达1700℃,远超镍基合金熔点,**第二代单晶(如CMSX-4)通过γ'相强化仅能承温1100℃**,必须依赖气膜冷却+热障涂层(TBC)。第三代单晶(如René N6)添加铼元素提升蠕变强度,但**全球铼储量不足2500吨,美国垄断80%供应**,导致单台发动机叶片成本超50万美元。

热力学:变循环发动机如何实现“一机两态”?

传统涡扇发动机涵道比固定,难以兼顾高速与低速性能。**自适应循环通过第三涵道调节气流分配**,在亚音速时增大涵道比降低油耗,超音速时关闭第三涵道转为涡喷模式。GE的XA100验证机已实现**油耗降低25%、推力增加10%**,但调节机构的可靠性需通过5000小时耐久测试。

制造:整体叶盘为何必须用五轴电解加工?

整体叶盘(Blisk)减重15%并消除榫头应力集中,但**钛合金/高温合金的叶片扭曲角达35°**,传统铣削会导致刀具颤振。五轴电解加工(ECM)通过电化学溶解实现**±0.02mm精度且无残余应力**,但电解液配方(如NaNO₃+H₂SO₄体系)需针对材料定制,工艺窗口极窄。

控制:FADEC系统如何应对电磁干扰?

全权限数字发动机控制(FADEC)需在**10毫秒内响应喘振、超温等20余种故障模式**。以LEAP-1A为例,其双通道FADEC采用**ARINC 429总线+光纤通信**,抗辐射剂量达100krad(Si),但国产芯片在-55℃~125℃温度范围内的**时钟漂移率仍高于欧美两代水平**。

产业链突围:中国企业的机会在哪里?

材料端:粉末高温合金的国产替代路径

钢研高纳的FGH4096粉末盘已通过500小时持久试验,**晶粒度控制在ASTM 10级以上**,但氩气雾化制粉环节的**氧含量仍高于AP&C的50ppm标准**。西部超导的铼回收技术可将废叶片铼提取率提升至92%,**降低单台发动机成本12万美元**。

制造端:3D打印如何改变供应链?

GE的燃油喷嘴通过SLM技术**将20个零件集成为1个**,减重25%并提升5倍寿命。中国商发在CJ-1000A验证机上**采用LMD技术修复高压压气机叶片**,修复区疲劳强度达母材的90%,但**孔隙率需控制在0.1%以下**才能通过适航认证。

维修端:数字孪生降低MRO成本

罗罗公司的“EngineWise”平台通过**实时传感器数据+CFD仿真**,预测高压涡轮叶片的剩余寿命误差小于3%,**使大修间隔从7500小时延长至10000小时**。中国航发商发的“青城”系统已接入**2000台在役发动机的振动、温度数据**,但算法对**早期微裂纹的识别准确率仅78%**,需补充台架试验数据。

未来十年:哪些技术将颠覆游戏规则?

1. **旋转爆震发动机(RDE)**:推力密度提升5倍,美国已进行1000N级样机测试,但**燃烧室热端寿命不足30小时**。

2. **超导电机+氢燃料**:空客“ZEROe”项目计划2035年投入氢燃料涡桨客机,**液氢储罐的蒸发率需低于0.5%/天**。

3. **人工智能设计**:谷歌DeepMind的“Graph Networks”已能在72小时内生成**满足气动、强度约束的压气机叶型**,设计周期缩短90%。

评论列表