为什么教育产品选择如此困难?

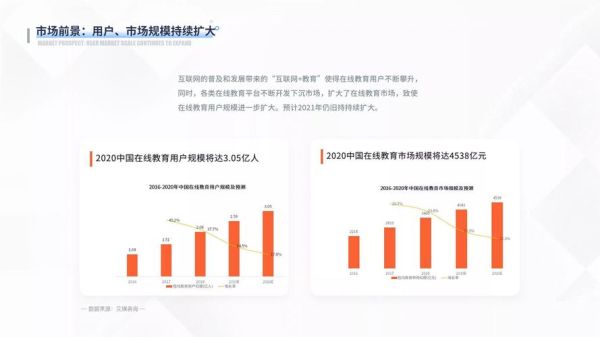

打开应用商店,输入“学习”二字,瞬间跳出上千条结果:K12直播课、成人英语、少儿编程、兴趣美术……同质化严重、营销话术雷同,家长和学生常常陷入“选谁都差不多”的迷茫。真正的问题在于:我们缺少一套可落地的筛选框架。

先问自己:到底要解决什么学习痛点?

- 提分刚需:校内成绩落后,需要同步补弱或培优?

- 素质拓展:培养编程、艺术、口才等跨学科能力?

- 时间碎片:上班族只能利用早晚通勤、午休等零散时段?

- 学习氛围:孩子在家坐不住,需要同伴竞争与教师监督?

把需求写进一张A4纸,按“紧急-重要”四象限排序,80%的纠结会立即消失。

在线教育平台哪个好?先看这四张“底牌”

1. 师资透明度:敢不敢把老师简历翻到第三页?

优质平台至少披露:毕业院校、教学年限、所带班级平均提分幅度。若只写“名校背景”却不给细节,多半在包装。可额外验证:去小红书、知乎搜“平台名+老师姓名”,看是否有真实学员长文。

2. 课程体系:有没有“诊断-定制-反馈”闭环?

伪闭环:课前问卷五分钟,课后发一张统一PPT。

真闭环:

①入学测评报告:具体到知识点雷达图;

②动态调课系统:根据周测结果自动加减课时;

③阶段可视化成长档案:家长每周收到视频+文字双通道反馈。

3. 技术稳定性:高峰时段会不会集体掉线?

用两个土办法实测:

- 晚八点整点进入试听教室,连续截图十分钟,观察卡顿次数;

- 把手机网络切成3G,看码流自适应是否能在20秒内降到流畅档。

教育APP最怕“老师讲了十分钟,学生只听懂了五张PPT”。

4. 付费模型:哪种钱包友好又不被绑架?

| 模型 | 优点 | 隐藏坑 |

|---|---|---|

| 年卡 | 单价最低 | 退费按“已上课时原价”扣款,实际到手不到70% |

| 月订阅 | 灵活退出 | 每月涨价5%,一年累计涨幅可达30% |

| 按课时包 | 无时间压力 | 有效期通常只有180天,逾期清零 |

黄金组合:先买最小课时包试听,再升级到月订阅,最后才考虑年卡。

容易被忽视的三条“暗线”

暗线一:社群运营质量

加入官方微信群,观察48小时:

- 班主任是否能在十分钟内回答作业难题?

- 群里是否频繁出现“家长吵架”“广告链接”?

一个连微信群都管不好的机构,很难管好课堂。

暗线二:政策合规度

2023年起,K12学科类必须持有ICP+办学许可证双证。打开平台官网,拉到最底部,若只有“网络文化经营许可证”,则属于擦边球,随时可能被下架。

暗线三:数据出口权

孩子三年的错题本、学习轨迹,是一笔隐形资产。

问客服:“能否一键导出PDF?”

若回答“只能在线查看”,意味着未来想换平台,所有数据将被锁死。

实战案例:一位深圳家长的72小时决策日记

Day1上午:锁定三家候选平台,全部约晚上八点试听课。

Day1晚上:记录每家平台的音视频延迟、互动次数、老师提问质量。

Day2上午:把孩子测评报告发进官方群,看哪家的教研最快给出二次诊断。

Day2下午:致电客服,询问退费规则,全程录音。

Day3:用Excel打分,权重分配:师资40%、课程体系30%、技术15%、价格15%。

最终选择并非广告声量最大的那家,而是唯一愿意把错题数据导出到本地U盘的中小机构。

未来一年,教育产品可能出现的三大变量

- AI伴学助教:基于GPT-4的作文批改已能做到“段落级点评”,下一步可能是实时口语陪练。

- 混合式小班:线下一周一次面授+线上三次轻课,降低场地成本20%。

- 家长学习账户:孩子上课,家长同步学“家庭教育指导师”,平台打包售卖,提高LTV。

选平台时,不妨问一句:“你们明年Q2会上AI助教吗?数据是否与我现有账号互通?”提前卡位,才能避免半年后再换一次体系的折腾。

评论列表