新型建材到底“新”在哪里?

传统建材依赖高耗能、高排放的熟料工艺,而新型建材把“绿色、低碳、可循环”写进基因。它通常具备以下特征:

- 原料可再生:粉煤灰、秸秆、建筑固废都能变废为宝;

- 生产低能耗:免烧、常温养护工艺,碳排放下降;

- 功能复合化:保温、隔音、防火、抗菌一次成型;

- 施工装配化:模块化、干式作业,工期缩短。

为什么政策与资本同时押注?

“双碳”目标下,建筑行业占全社会碳排放约,减排压力最大。2023年《城乡建设领域碳达峰实施方案》明确:到2025年绿色建材认证比例≥50%。财政部同步推出绿色建材采购试点,首批覆盖6大品类、48座城市。资本市场闻风而动:2022—2024年,新型建材赛道累计融资超亿元,其中气凝胶、低碳水泥、装配式墙板三大细分吸金最多。

五大热门品类拆解

1. 低碳水泥:熟料替代率可达70%

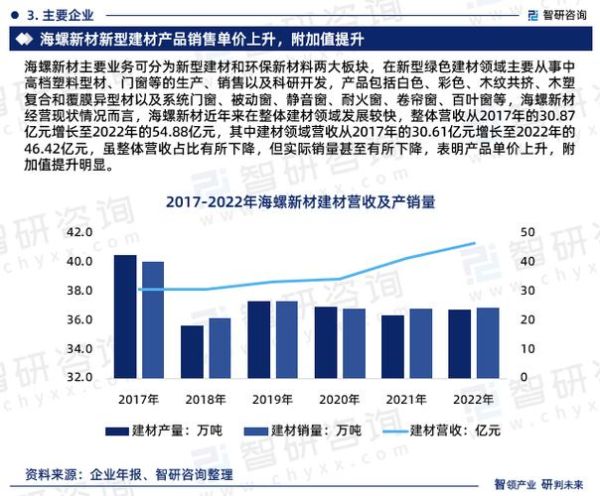

通过矿渣、钢渣、脱硫石膏协同粉磨,强度等级不降反升。海螺水泥最新试验线显示,每吨熟料碳排放从降至,成本仅增加3%。

2. 气凝胶绝热板:导热系数0.016W/(m·K)

传统岩棉导热系数0.045,气凝胶厚度减一半即可达到同等保温效果,高层建筑减重20%。

3. 秸秆定向刨花板:甲醛释放量≤0.025mg/m³

MDI无醛胶黏剂+热压工艺,通过CARB NAF认证,出口欧美零关税。

4. 石墨烯发热瓷砖:电热转换率98%

36V安全电压,5分钟升温至35℃,能耗比空调地暖降低。

5. 装配式UHPC幕墙:120MPa抗压+自愈裂缝

工厂预制误差≤1mm,现场吊装“搭积木”,高层项目工期缩短。

未来五年市场走向自问自答

Q:需求端谁买单?

A:政府公建、央企地产、工业厂房三大场景率先放量。2025年前,政府投资项目强制使用绿色建材比例将达60%。

Q:供给端谁在扩产?

A:头部水泥、玻璃巨头向下游延伸,初创公司专攻细分技术。预计到2028年,全国新型建材产能将翻两倍,其中长三角、珠三角、成渝三大集群贡献70%。

Q:价格会不会跳水?

A:规模效应+原料本地化,气凝胶板单价有望从/㎡降至/㎡,但仍比岩棉贵2倍;低碳水泥溢价将收窄至5%以内。

Q:技术突破点在哪?

A:三大方向: 1) 免烧胶凝材料:常温固化替代蒸压; 2) 生物质基树脂:植物油替代石油基; 3) 数字孪生工厂:AI实时调控配料、能耗。

企业如何抓住窗口期?

1. 抢占认证:绿色建材三星级认证平均周期6个月,早一步等于早一年入场; 2. 绑定大B:与央企总包签订3—5年集采协议,锁定产能; 3. 布局海外:东南亚、中东基建潮启动,低碳水泥出口退税率提高至13%; 4. 融资节奏:Pre-A阶段估值溢价最高,技术验证完成即启动融资,避免产能过剩期被动降价。

风险提示:别踩的三颗雷

- 技术迭代快:气凝胶若出现纳米纤维替代,老产线或成包袱;

- 标准滞后:UHPC幕墙防火规范仍在征求意见,验收口径存在变数;

- 原料波动:秸秆收购价受粮食行情影响,需签长期锁价合同。

评论列表