演艺行业门槛真的高吗?

“门槛高”是大众对演艺圈的刻板印象,但真实情况是:门槛并不固定,而是分赛道。影视剧、综艺、短视频、舞台剧、配音、模特,每条赛道的进入方式差异极大。以短视频为例,一部手机和清晰定位就能开始;而院线电影,则需要经过选角导演、经纪人、制片人多层筛选。因此,先选定赛道再谈准备,比盲目投简历更高效。

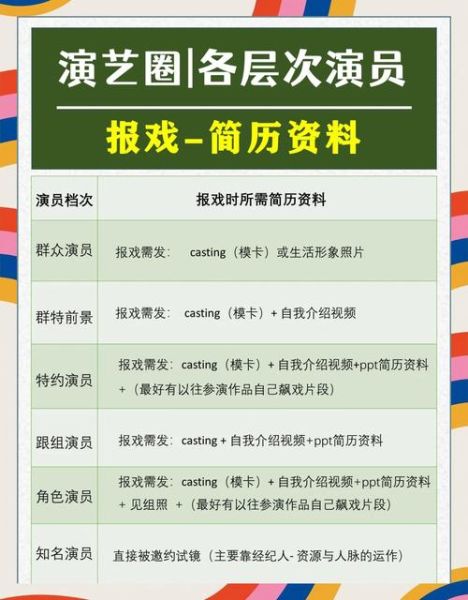

演艺新人需要准备什么?

1. 形象资产:比颜值更重要的是“记忆点”

- 基础外形管理:体脂率、体态、皮肤状态需长期维护,但不必追求“完美”,有辨识度即可。

- 风格标签:甜妹、御姐、少年感、破碎感……提前测试市场反馈,用社交媒体小号发布不同造型,观察点赞与评论比例。

- 可塑性证据:准备三种反差造型(古装/现代/科幻),让选角团队看到“一人多面”。

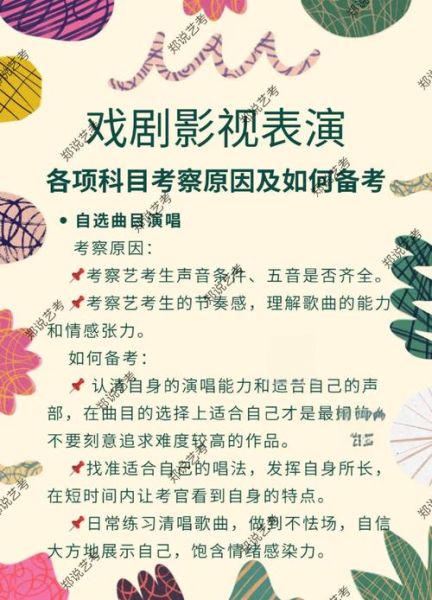

2. 技能清单:演技之外,这些能力决定试镜成功率

- 镜头感训练:每天对镜练习10分钟“微表情”,重点在眼神与嘴角控制。

- 台词爆发力:用“呼吸-停顿-重音”三步法录制1分钟独白,对比专业演员版本找差距。

- 即兴反应:参加线下即兴戏剧工作坊,积累“接梗”素材库。

- 第二技能:乐器、舞蹈、方言、武术任选其一,冷门技能更容易被记住。

没有背景如何拿到第一个角色?

自问:新人投100份简历无回应,问题出在哪?

自答:渠道错了。传统投递邮箱的回复率不足1%,而以下三种方式成功率提升10倍:

- 选角APP:如“选角导演”、“星探来了”,上传30秒自我介绍视频,标签写清“可演高中生/反派/打戏”。

- 线下casting:每周关注北京七棵树、上海车墩影视基地的公开试镜信息,带纸质简历+U盘(存3个表演片段)。

- 人脉裂变:加入“跟组演员”微信群,从群演做起,主动帮副导演协调现场,三次合作后可能被推荐特约角色。

签约经纪公司前必须核实的4个细节

| 核查项 | 风险信号 | 安全做法 |

|---|---|---|

| 合同年限 | 超过8年 | 争取3+2模式(3年约+2年优先续约) |

| 分成比例 | 公司抽成超70% | 新人合理范围为50%-60% |

| 培训费用 | 要求预付 | 写入合同“由公司垫付,后续从片酬抵扣” |

| 解约条款 | 模糊表述 | 明确“连续6个月无工作安排可无条件解约” |

新人最容易踩的3个坑

坑1:付费拍摄“模卡”

某些摄影机构以“推荐进组”为由收费3000-8000元,实际成片质量低劣。正确做法:找独立摄影师合作,一套模卡成本控制在1500元以内,版权全部归属自己。

坑2:虚假组讯

微信群流传的“S级项目选主角”多为引流骗局。验证方法:要求对方出具项目备案号(可在广电总局官网查询),并核实选角导演过往作品。

坑3:过度整容

面部填充过度会导致微表情僵硬。建议:先做动态试镜,确认镜头需求后再局部调整,保留个人特色。

从0到1的实战时间线

第1个月:完成形象定位+技能突击(每天2小时台词+1小时形体)

第2个月:拍摄3支短视频作品(抖音/小红书发布,测试流量)

第3个月:参加线下casting至少5次,积累现场经验

第4个月:签约小型经纪公司或加入选角工作室共享合约

第5-6个月:争取特约或前景角色,用片场表现换取更多台词

长期竞争力:如何不被市场淘汰?

自问:每年都有新人涌入,如何保持不可替代?

自答:把演艺当“产品”运营:

- 数据复盘:每月分析一次作品播放完成率,调整表演节奏。

- 跨界学习:研究剪辑、灯光,理解镜头语言,与导演沟通更高效。

- 角色储备:建立“角色库”文档,记录生活中观察到的50种人物状态,试镜时直接调用。

演艺行业的残酷在于机会只留给准备好的人,但它的公平之处在于准备路径完全可量化。从形象管理到合同谈判,每一步都有具体方法论,剩下的只是执行速度与迭代效率。

评论列表