一、行业现状:为什么资本开始盯上旅游演艺?

过去五年,全国旅游演艺项目数量从不到200台增至近400台,票房年复合增速保持在15%以上。核心驱动力来自“夜经济”政策红利与游客停留时间延长的双重叠加。以宋城演艺为例,其异地复制项目平均回收周期仅4.2年,显著低于传统景区8-10年的回本周期。

二、投资前景:三大维度拆解增长空间

1. 需求端:Z世代愿意为“沉浸感”付多少钱?

调研显示,18-35岁游客中72%愿为高品质演艺支付门票溢价30%以上。关键在“场景重构”——如《只有河南·戏剧幻城》通过麦田、地坑院等实景,将戏剧观赏转化为社交货币,带动二次消费占比达45%。

2. 供给端:技术迭代如何降低边际成本?

全息投影、动态捕捉等技术使单场演出人力成本下降40%。“数字演员”的应用让《西安千古情》实现日均6场的高频演出,场地利用率提升至85%,远超传统剧场45%的平均水平。

3. 政策端:补贴与土地优惠能省多少?

文旅部专项基金对符合条件的演艺项目给予最高30%的设备补贴;部分地方政府对投资超5亿元的项目配套商业用地,按土地成交价50%返还,直接降低前期投入20%-25%。

三、盈利模式:四种主流变现路径对比

| 模式类型 | 收入来源占比 | 典型案例 | 风险点 |

|---|---|---|---|

| 门票主导型 | 门票80%+衍生品20% | 《印象·刘三姐》 | 天气影响大,淡季客流腰斩 |

| 复合经营型 | 门票50%+餐饮30%+酒店20% | 《又见平遥》主题园区 | 重资产运营,资金压力高 |

| IP授权型 | 授权费60%+巡演分成40% | 《不眠之夜》上海版 | 内容盗版风险,需持续创新 |

| 政府购买型 | 政府采购70%+商业演出30% | 部分红色旅游演艺 | 政策变动可能导致订单消失 |

四、关键问题:投资前必须想明白的5个自问自答

Q1:选址究竟看客流还是看文化?

答:文化稀缺性>基础客流。张家界《天门狐仙》年游客量仅300万,但依托土家族传说实现单张门票溢价至260元;反观某沿海城市引进海洋主题秀,虽年客流超千万,却因同质化严重票价跌破100元。

Q2:轻资产输出能否规避重投入?

答:需警惕“品牌稀释”风险。宋城演艺2019年尝试轻资产扩张,但襄阳、肇庆等项目因地方运营方削减特效预算,导致口碑下滑,最终回购股权收场。核心在于技术标准必须写入合同,且派驻创意总监一票否决。

Q3:如何测算合理的票价区间?

采用“竞品对标+心理溢价”模型:先锁定区域内同类项目均价(如桂林千古情260元),再根据独特卖点(如唯一的水下升降舞台)上浮20%-30%,但需控制在游客心理红线(通常为当地5A景区门票1.5倍)以内。

Q4:怎样设计二次消费动线?

参考《只有峨眉山》的“三进三出”设计:进场前30分钟“云之中”戏剧巡游引导购买发光手环(客单价38元);中场休息设置“演员换装体验”拍照点(收费68元/次);离场通道植入文创店,利用灯光秀延长停留时间,转化率提升3倍。

Q5:退出机制有哪些?

三种路径:①REITs打包——华侨城已将部分演艺物业资产证券化,现金流折现率6.5%;②股权置换——地方城投平台常以1.2-1.5倍PB收购成熟项目;③内容升级——通过植入新IP(如与网易《阴阳师》联名)延长生命周期,提升出售估值。

五、风险提示:这些坑让90%的项目血本无归

- 文化审核红线:某民族风情秀因服饰细节争议被叫停,损失前期投入1.2亿

- 技术迭代陷阱:某项目斥巨资引入8K环幕,三年后因8K片源短缺沦为“高清幕布”

- 团队流失危机:核心导演被挖角导致《XX盛典》复演后上座率暴跌60%

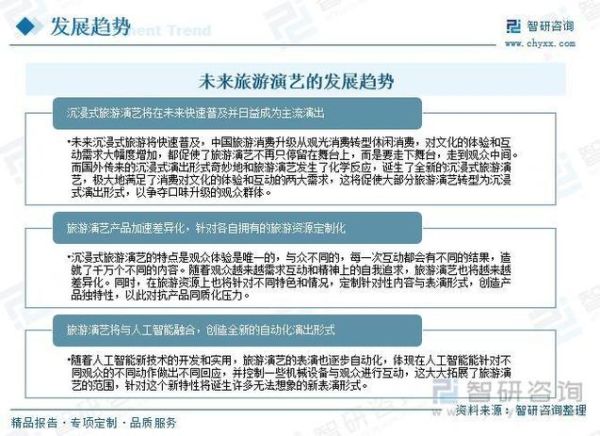

六、未来趋势:三个正在发生的变量

1. “演艺+剧本杀”融合:乌镇戏剧节已试水沉浸式剧本杀,人均消费从普通游客350元飙升至980元。

2. 虚拟偶像参演:洛天依加盟《大唐追梦》水上演出,带动B站相关视频播放量破亿,衍生门票溢价50%。

3. 县域市场下沉:浙江松阳县《桃花源记》实景演出证明,在人口50万左右的县域,只要内容足够在地化,年客流仍可突破20万人次。

评论列表