制药业数字化转型的底层逻辑

为什么传统药企在2024年突然集体加码数字化?监管透明化、成本压缩、患者需求碎片化三大压力同时出现,让“不上云就出局”从口号变成生存现实。

从实验室到患者:端到端数字链路长什么样?

- 研发端:AI分子发现把先导化合物筛选周期从18个月压缩到4个月;

- 生产端:数字孪生工厂让批次放行时间缩短30%,偏差率下降45%;

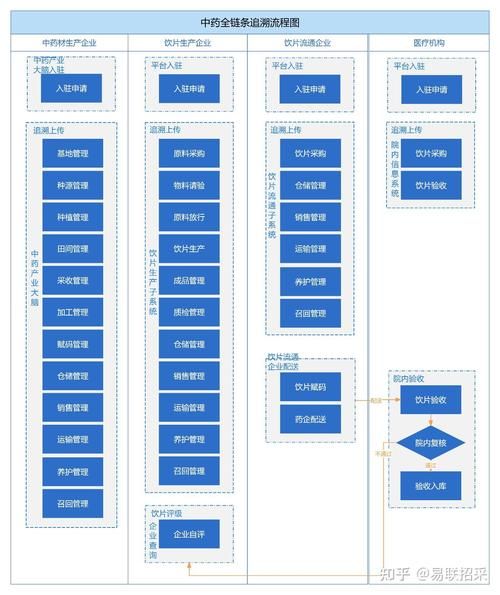

- 流通端:区块链追溯码实现单盒药品全生命周期可查,召回范围从“万箱级”缩小到“百盒级”。

合规出海第一步:先读懂ICH Q12与GDPR的交集

药企如何合规出海?先拿到三张通行证:DMF文件符合eCTD格式、生产数据通过EMA现场核查、患者隐私满足GDPR最小可用原则。

数字化转型落地路线图

阶段一:数据底座(0-6个月)

先把散落在LIMS、MES、ERP里的“暗数据”变成“活资产”。常见误区是盲目上云,结果GMP审计时无法证明数据完整性。正确做法是:

- 用CSV验证方法梳理现有系统数据流;

- 建立“数据监护人”角色,每份电子记录都有对应纸质备份索引。

阶段二:智能应用(6-18个月)

当数据完整性得分≥95%时,再启动AI项目。某TOP10药企的实践表明:预测性维护算法在冻干机上的应用,使非计划停机减少62%。

阶段三:生态协同(18个月后)

与CRO、医院、保险公司共建“数字孪生患者”网络。例如,通过可穿戴设备实时回传患者生物标志物,动态调整临床试验入组标准。

出海合规的隐藏关卡

FDA 483报告里最常出现的数字化缺陷是什么?

不是技术问题,而是权限管理逻辑漏洞。审计员会随机抽取3个QC人员账号,要求其现场演示如何修改已审核的电子批记录。如果系统不能自动触发二次复核流程,直接判定为“数据可靠性不足”。

EMA对“云服务商”的最新要求(2024版)

- 物理位置:主数据中心必须在欧盟境内,备份中心可接受美国但需通过Privacy Shield认证;

- 审计权限:EMA检查官有权在48小时内进入云服务商机房,无需提前通知;

- 数据主权:合同必须明确“即使终止合作,药企仍有权在30天内完整导出原始数据”。

成本控制:被忽视的ROI计算模型

数字化投入多久能回本?

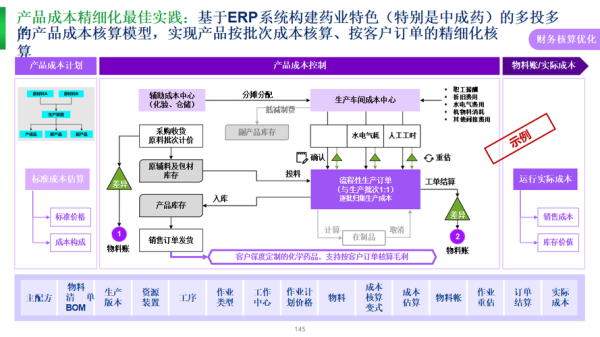

某港股Biotech的测算显示:当产能利用率低于60%时,上MES系统反而增加成本。关键指标是“批次复杂度”——如果每年生产超过200个不同SKU,数字化带来的换线时间节省可在14个月内覆盖投入。

出海注册费用如何分摊到单品?

以ANDA申报为例,单个产品平均需要$58万,包括:

| 项目 | 费用(美元) | 可节省空间 |

|---|---|---|

| BE试验 | 220,000 | 用PBPK模型替代部分体内试验 |

| eCTD编制 | 80,000 | 复用已获批产品的模块 |

| 现场核查 | 150,000 | 提前做模拟核查 |

未来三年:制药业数字化的三大变量

变量一:生成式AI的监管红线

FDA正在起草的《AI药物研发指南(草案)》要求:所有由AI生成的分子结构必须提供“可解释性报告”,包括训练数据来源、算法偏见测试结果。

变量二:跨境数据流动的“白名单”制度

中国药监局(NMPA)与欧盟EMA已启动试点,允许通过“监管沙盒”形式传输去标识化临床数据,但每年限额10万条记录。

变量三:数字疗法(DTx)的医保支付突破

德国联邦医保局(G-BA)在2024年4月首次将“数字伴侣APP”纳入报销目录,适应症限定为抑郁症辅助治疗。这意味着药企需要重新设计“药品+软件”的复合定价模型。

评论列表