唱片行业在流媒体冲击下看似式微,却通过多元路径持续造血;黑胶唱片更是逆势翻红,成为实体销售的中流砥柱。本文用问答式结构拆解盈利模型、黑胶现状与未来趋势,帮助从业者与乐迷快速看懂赛道。

唱片公司到底靠什么赚钱?

很多人以为“卖唱片”就是唯一收入,其实那只是冰山一角。主流厂牌的盈利结构呈“倒金字塔”:顶端是版权,中段是演出与周边,底部才是实体销售。

版权:躺着也能收钱的“金矿”

- 机械版权:每一次歌曲被复制(包括数字下载、CD压片)都会产生费用,由词曲作者与出版公司分成。

- 同步版权:电影、广告、游戏使用音乐时,需一次性买断或按播放次数付费,热门单曲可带来百万美元级收入。

- 流媒体分成:Spotify、Apple Music等平台按播放次数结算,头部艺人年分成可达八位数。

演出与周边:把流量变现金流

巡演票房占艺人总收入的60%以上,厂牌通过投资巡演换取票房分成与赞助费。同时,T恤、海报、限量版彩胶等周边毛利率高达70%,成为弥补实体销量下滑的利器。

黑胶唱片为什么突然火了?

答案:黑胶满足了“可触摸的音乐”与“身份符号”双重需求,叠加Z世代怀旧消费,销量连续年增长。

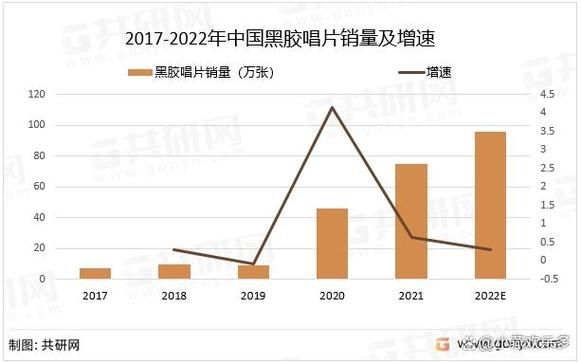

数据说话:黑胶复兴不是幻觉

美国唱片业协会(RIAA)报告显示,2023年黑胶收入12.6亿美元,连续第二年超过CD;英国2024年第一季度黑胶销量同比涨18%,其中70%购买者年龄在25-34岁。

谁在买黑胶?

- 音质党:追求模拟声的温暖与动态范围,拒绝数字压缩。

- 收藏党:限量版彩胶、独立编号、艺人亲签,升值空间堪比潮鞋。

- 社交党:拍照发Instagram,黑胶封面成为“赛博客厅”的装饰品。

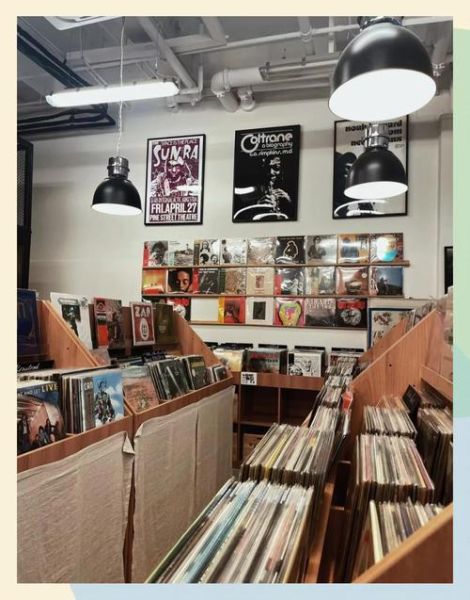

黑胶产业链如何运转?

从母带处理到零售上架,黑胶的供应链比CD复杂3倍,也创造了更多盈利节点。

压片厂:产能瓶颈就是定价权

全球仅剩50余家专业压片厂,美国纳什维尔的United Record Pressing订单排到半年后,小厂牌需支付30%加急费才能插队。

独立厂牌:用“小批量+高溢价”突围

例如英国独立厂牌Warp Records,将电子乐专辑压成180克高保真黑胶,限量500张,定价35英镑,3天售罄。其秘诀在于:

- 与艺术家签独家彩胶协议

- 预售阶段开放签名版加价购

- 剩余库存通过Discogs二级市场持续升值

数字时代,黑胶如何与流媒体共存?

看似矛盾的两者,实则互补。厂牌用流媒体“种草”,用黑胶“收割”。

捆绑销售:扫码即听无损版

购买黑胶可获高解析度数字下载码,既安抚了“便携党”,又抬高了实体溢价。例如泰勒·斯威夫特《Midnights》黑胶版附赠Dolby Atmos音轨,首周卖出50万张。

数据反哺:用流媒体热度指导压片量

Spotify后台显示某单曲在“Viral 50”榜单飙升,厂牌立即追加2000张彩胶,避免库存积压。这种“小步快跑”模式让独立厂牌库存周转率提升40%。

未来三年,黑胶市场还有哪些机会?

1. 可持续黑胶:环保也能溢价

英国公司Evolution Music推出生物基PVC替代材料,碳排放降低90%,首批环保黑胶定价高20%仍被抢购。

2. 个性化定制:AI生成封面

用户上传照片,AI将其风格化为专辑封面,48小时内完成压片。美国初创公司Vinylify客单价75美元,毛利率65%。

3. 直播+黑胶:边看边买

Twitch音乐人直播黑胶开箱,观众点击链接即可跳转购买,转化率8%,远高于传统电商的2%。

结语:唱片行业的“第二曲线”已出现

当流媒体红利见顶,黑胶唱片用物理触感+社群认同打开了增量市场。无论是巨头还是独立厂牌,谁能把版权深度运营与实体体验升级结合,谁就能在下一轮洗牌中胜出。

评论列表