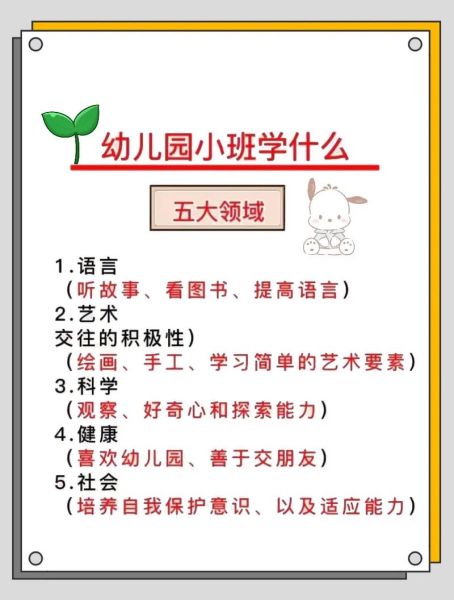

幼儿园到底该学什么?家长最关心的五大领域

“幼儿园就是玩吗?”——并不是简单的玩,而是有目标的游戏化学习。根据《3-6岁儿童学习与发展指南》,幼儿园课程应覆盖以下五大领域:

(图片来源网络,侵删)

- 健康领域:大肌肉动作(跑跳钻爬)、精细动作(穿珠子、剪纸)、生活自理(独立进餐、如厕)。

- 语言领域:听故事后复述、看图说话、角色扮演对话。

- 社会领域:轮流玩玩具、解决同伴冲突、认识社区职业。

- 科学领域:种植豆芽观察日记、磁铁的“魔法”实验、天气记录表。

- 艺术领域:用自然材料拼贴、随音乐即兴舞蹈、水墨吹画。

“双语幼儿园”真的更好吗?语言敏感期真相

“三岁学英语会不会混淆母语?”——不会,反而抓住0-6岁语言敏感期事半功倍。

关键看师资:

- 外教是否具备TESOL幼教专项证书,而非只是“外国人脸”。

- 每日英语时长不超过50%,避免母语输入不足。

- 课程是否主题式融合,例如用英语学科学(浮与沉实验),而非孤立背单词。

蒙氏、华德福、瑞吉欧怎么选?一张表看懂差异

| 课程模式 | 核心理念 | 典型教具/活动 | 适合孩子类型 |

|---|---|---|---|

| 蒙台梭利 | “儿童是自我建构的主体” | 粉红塔、纺锤棒箱 | 专注力高、喜欢独立操作 |

| 华德福 | “节奏与重复滋养生命力” | 蜂蜡塑形、湿水彩 | 想象力丰富、对电子产品敏感 |

| 瑞吉欧 | “环境是第三位老师” | 光影桌、项目记录墙 | 爱提问、擅长团队协作 |

如何判断课程“含金量”?家长必查的四个细节

1. 一日流程是否动静交替

优质园不会连续静坐超过20分钟,例:晨间律动→小组建构→户外攀爬→故事圈。

2. 是否有“生成课程”痕迹

走廊展示从孩子问题出发的探究:例如“为什么蚂蚁排队?”衍生出蚁穴模型、糖块实验。

3. 评估方式是否多元

避免仅用小红花评比,看是否有:

- 学习档案袋(收集绘画、语音记录)

- 学期成长叙事(教师描述式评价)

(图片来源网络,侵删)

4. 家园共育的深度

每月一次的“家长工作坊”是否真正教授亲子游戏,而非简单拍照打卡。

预算有限,如何低成本选到好课程?

“家门口普惠园会不会太‘水’?”——关键看教师资质与课程执行。

- 查教师持证率:登录当地教育局官网,输入幼儿园名称即可查询。

- 蹲点观察10:00-10:30的户外活动:老师是在聊天还是参与孩子游戏?

- 问孩子三个问题:

“今天玩了什么?”(课程丰富度)

“老师怎么帮你?”(师幼互动)

“明天想去吗?”(情感态度)

常见误区:这些“特色”可能正在伤害孩子

误区一:过早学写字

3-4岁手部小肌肉未发育好,硬练会导致握笔姿势畸形。

误区二:电子白板当卖点

美国儿科学会建议2-5岁每日屏幕时间≤1小时,互动投影课需警惕超时。

误区三:考级化艺术课

把创意简化为“画得像”,反而扼杀艺术表达欲望。

(图片来源网络,侵删)

给焦虑家长的终极建议:三步锁定最适合的课程

第一步:列出家庭优先级

是培养双语能力?还是社交自信?排序后缩小选择范围。

第二步:预约工作日实地观摩

重点看孩子自由活动时间的状态,而非精心排练的公开课。

第三步:签订“课程知情权”协议

要求园方每月提供主题网络图(展示各领域如何融合),避免“黑箱教学”。

记住:没有完美的课程,只有匹配孩子当下需求的课程。与其纠结“输在起跑线”,不如确保每天入园时孩子眼睛里有光。

评论列表