一、行业现状:量减价升背后的真实逻辑

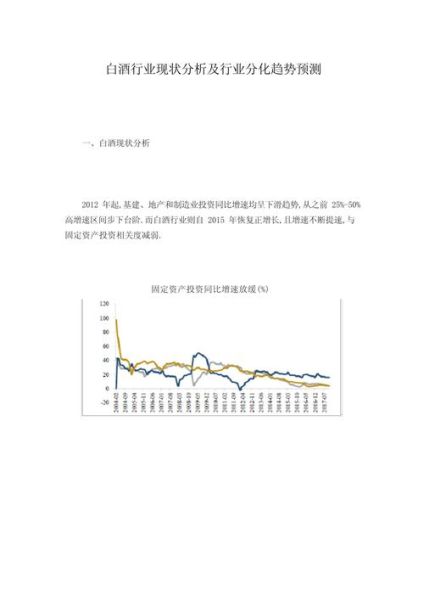

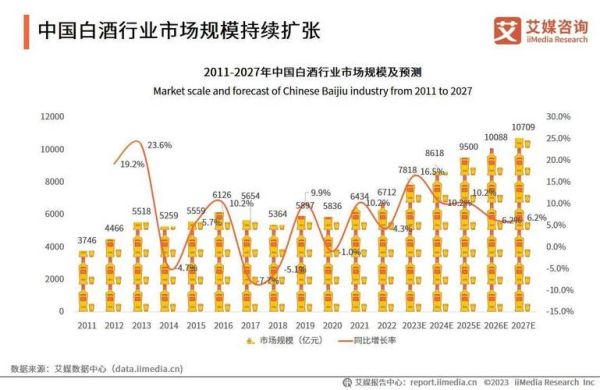

2023年,全国规模以上白酒企业产量671万千升,同比下滑5.1%,连续第七年下降。与此同时,行业销售收入却突破7500亿元,同比增长9.7%。**“产量降、收入增”**的剪刀差,揭示出白酒行业正在经历一场深度价值重构。

1. 高端化成为唯一增长引擎

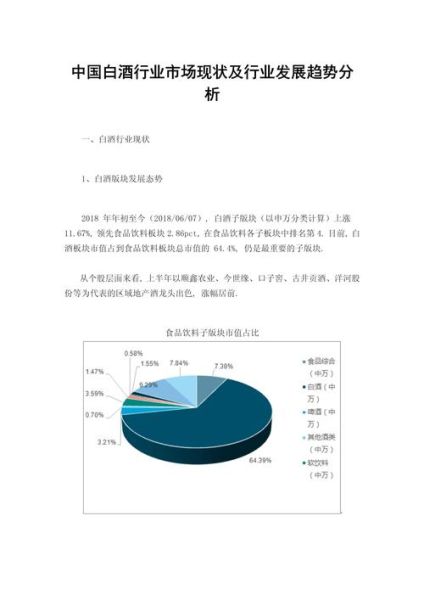

高端(800元以上)与次高端(300-800元)合计贡献行业利润超80%,**茅台、五粮液、泸州老窖**三家拿走了高端市场90%的份额。消费者愿意为品牌故事、稀缺性与社交属性支付溢价,中低端产品则陷入价格战泥潭。

2. 渠道库存压力分化

· 高端酒:库存周期45-60天,经销商打款积极性高

· 次高端:库存周期90-120天,部分品牌出现价格倒挂

· 大众酒:库存周期超180天,终端动销困难

二、未来五年三大确定性趋势

1. 产区马太效应加剧

“离开茅台镇就酿不出茅台酒”的地理心智正在被复制。**赤水河、长江、黄河三大核心产区**将占据行业70%以上产能,地方政府通过“产区认证+文旅融合”提升溢价能力。例如,四川泸州打造的“白酒产业园区”已吸引超200家配套企业入驻。

2. 年轻化不是伪命题

疑问:年轻人真的不喝白酒了吗?

数据:2023年电商平台18-29岁白酒消费者占比从12%提升至23%,**低度化(38度以下)、小瓶装(100ml以下)、果味融合**成为三大突破口。江小白推出的“梅见”青梅酒年销超10亿元,证明年轻化需要产品逻辑而非营销话术。

3. 数字化重构价值链

头部企业已打通“生产-流通-消费”全链路数据:

· **茅台“i茅台”**注册用户超5000万,直接掌握终端消费画像

· **五粮液“智慧门店”**通过扫码返利将渠道利润透明化

· **汾酒“区块链溯源”**实现每瓶酒从原料到开瓶的全程追踪

三、中小企业的生存缝隙

1. 区域市场的“毛细血管”机会

在三四线城市及县域市场,**30-80元价位带**仍存在空白。山东“景芝”、河南“仰韶”通过深度分销(一个乡镇一名业务员)实现逆势增长,证明“地头蛇”模式仍有价值。

2. 细分场景的定制化

婚宴、寿宴、企业团购等场景需要**“有面子但不过度溢价”**的产品。湖南“湘窖”推出“一坛好酒”定制服务,单坛售价299元,2023年销量增长120%。

3. 技术降本的另类路径

部分企业通过**人工老窖技术**(模拟30年窖池微生物环境)将优质酒率从15%提升至35%,生产成本下降40%。虽然无法复制名酒的稀缺性,但足以在区域市场建立性价比优势。

四、投资者必须警惕的三大变量

1. 政策风险:消费税改革的达摩克利斯之剑

现行白酒消费税按出厂价60%的20%征收,若改为按零售价征收,**次高端产品利润将直接缩水15%-20%**。茅台等具备定价权的企业可通过提价转移成本,中小品牌则面临生死考验。

2. 代际更替的临界点

疑问:白酒的社交属性会被Z世代抛弃吗?

观察:2023年商务宴请场景中,**30岁以下主宾选择白酒的比例首次跌破50%**,威士忌、清酒、精酿啤酒正在切割传统市场。行业需要回答:当“85后”成为消费主力时,白酒如何保持“仪式感”不可替代?

3. 产能过剩的结构性危机

尽管行业总产量下降,但头部企业仍在扩产:茅台“十四五”规划新增产能1.9万吨,五粮液新增2万吨。**2025年高端酒产能可能达到需求量的1.5倍**,价格战或将在2026年爆发。

五、2024年实战建议

对经销商:

· 放弃“压货博返利”模式,**建立终端动销数据库**

· 重点布局**300-500元次高端价格带**,这是未来三年唯一有量价齐升空间的区间

对品牌商:

· 用**“产区+工艺”**替代空洞的文化故事(例:水井坊“一号菌群”科学叙事)

· 开发**“一人饮”**场景产品(100ml小酒+即饮杯组合)

对投资者:

· 关注**具备定价权的高端酒企**(PE低于25倍时分批建仓)

· 警惕**过度依赖单一省份市场的区域品牌**(如甘肃金徽、新疆伊力特)

评论列表