孩子三岁半,到底要不要送去学前班?面对“抢跑”焦虑,家长常常陷入两难。本文用一线教研经验拆解核心疑问,帮你把决策逻辑、选班技巧一次讲透。

学前班有必要上吗?先厘清三个常见误区

误区一:学前班=提前学小学知识

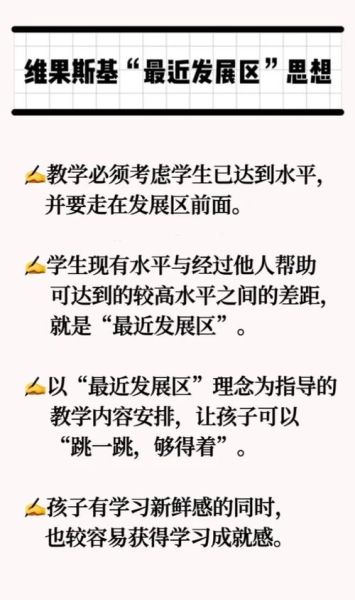

真正优质的学前班并不灌输拼音、算术,而是以游戏化方式建立学习兴趣和基础能力,例如专注力、倾听习惯、任务意识。若机构把一年级课本直接下放到四岁班,反而破坏后续学习动机。

误区二:不上学前班就会输在起跑线

教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》明确指出:禁止任何形式的学科类超前培训。大量追踪研究显示,在家庭教育质量高、亲子互动丰富的环境里,孩子不上学前班也能顺利衔接一年级。差距更多源于家庭陪伴,而非是否提前上课。

误区三:学前班能完全解决分离焦虑

分离焦虑是儿童正常心理发展现象。学前班只能提供集体环境让孩子练习独立,真正的安全感来自父母稳定的情绪回应与逐步放手。指望“送进去就好”往往适得其反。

如何挑选优质学前班?七步实战清单

第一步:锁定办学资质

- 查看《民办学校办学许可证》与年检公示

- 确认经营范围含“学前教育”而非“教育咨询”

- 登录当地教育局官网,核对黑名单与投诉记录

第二步:观察课程框架

优质课程应包含健康、语言、社会、科学、艺术五大领域,且每日户外活动不少于2小时。若课程表出现“速算”“拼读强化班”字样,直接淘汰。

第三步:评估师生比与师资

国家规定托幼机构小班≤20人,中班≤25人,大班≤30人,且每班至少配2教1保。师生比≤1:10是硬指标。与主班老师交谈,确认其持有《幼儿园教师资格证》,并询问继续教育学时。

第四步:体验环境安全

- 走廊转角是否包软边

- 楼梯是否设置儿童扶手

- 户外活动场地是否塑胶软化

- 消防通道是否畅通、灭火器是否在有效期

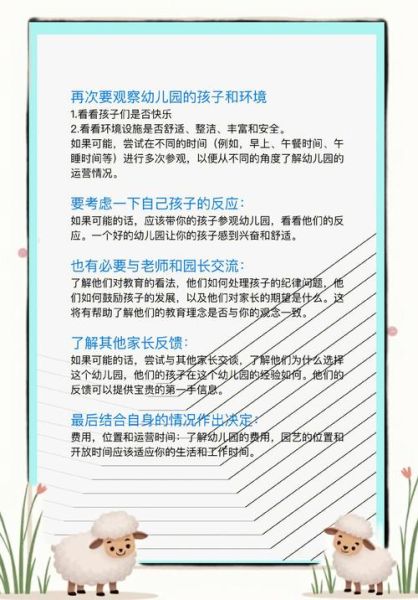

第五步:旁听一节公开课

重点看教师如何回应孩子:蹲下来平视、叫名字、用描述性语言肯定,而非简单“你真棒”。若教师频繁打断孩子或高声维持秩序,说明班级管理可能靠压而非引导。

第六步:追问家园沟通机制

优质园所每周推送图文成长记录,每月一次家长课堂,每学期一次一对一发展评估。没有反馈就没有教育闭环,只靠期末汇报演出无法替代日常沟通。

第七步:计算综合成本

除学费外,问清以下隐形支出:

- 园服、被褥、教材包是否强制购买

- 春游、秋游、兴趣班是否额外收费

- 请假是否退餐费

将全年费用折算到月,再对比同水平园所,避免“低价引流、后期加价”。

家长常见高频问答

Q:孩子内向,会不会在学前班被欺负?

A:内向≠胆小。提前带孩子去园所熟悉环境,与主班老师沟通性格特点,让老师安排“老带新”伙伴。平时在家用绘本演练拒绝、求助、分享场景,提升社交脚本。

Q:双语学前班真的有用吗?

A:语言关键期在0-6岁,但前提是每天持续、高质量、母语水平的英语输入。若教师发音不标准、课时碎片化,不如在家听原版绘本音频。考察外教是否持有工作签证与TEFL证书,再决定是否溢价。

Q:老人带娃,观念冲突怎么办?

A:把权威文件转化为“第三方声音”。例如转发教育部《幼儿园入学准备指导要点》到家庭群,用官方口径替代“我觉得”,减少对立。同时给老人安排接送、陪餐等具体任务,让他们在参与中理解园所理念。

不上学前班的替代方案

若家庭具备以下条件,可考虑暂缓入园:

- 父母一方可全职陪伴,每日有固定阅读、运动、社交安排

- 所在社区有稳定的同龄玩伴群体,每周至少三次集体游戏

- 能系统使用《3-6岁儿童学习与发展指南》家长版,定期自评孩子发展

在家教育不等于放任,需要把客厅改造成“学习区+运动区+安静角”,并借助线上资源如“中国大学MOOC学前教育专题”提升家长专业度。

最后提醒:别让学前班成为家庭教育的遮羞布

无论是否选择学前班,父母的情绪稳定、语言丰富度、回应速度才是孩子最核心的“课程”。把选班当作一次全家教育观的升级,而非简单外包,你和孩子都会轻松很多。

评论列表