一、2017年LED芯片价格为何出现“过山车”?

2017年上半年,LED芯片价格一度上涨15%—20%,但进入第四季度后,部分规格又迅速回落。核心原因有三点:

(图片来源网络,侵删)

- 产能集中释放:三安、华灿、澳洋顺昌等龙头在2016年底—2017年Q2陆续开出新产能,导致供给端短期过剩。

- 库存周期错位:下游照明厂商在2016年底恐慌性备货,2017年Q3开始去库存,需求端骤然降温。

- 原材料价格波动:蓝宝石衬底价格从2016年Q4的8美元/片跌至2017年Q3的5美元/片,直接拉低芯片成本。

二、LED封装企业如何摆脱“夹心层”困境?

封装环节长期被上游芯片厂与下游灯具品牌“两头挤压”,2017年毛利率普遍低于15%。突围路径可拆解为:

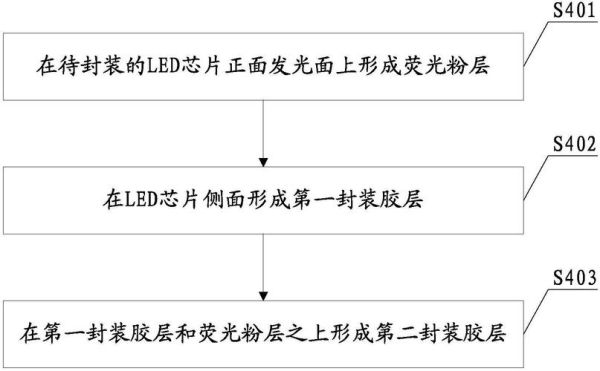

1. 技术升级:从“量”到“质”的跳跃

CSP倒装与EMC支架成为两大抓手:

- CSP可将封装体积缩小30%,光效提升8%—10%,直接切入手机闪光灯、汽车照明等高毛利市场。

- EMC支架耐热性达150℃,在户外大功率照明中替代传统PPA,单价高出20%却仍有客户愿意买单。

2. 垂直整合:吃掉“最后一公里”利润

国星光电、鸿利智汇等头部封装厂2017年加速向下游灯具延伸:

- 国星通过收购浙江亚威朗切入汽车灯模组,毛利率从14%跃升至28%。

- 鸿利成立斯迈得照明,直接对接欧美超市ODM订单,减少中间贸易商分利。

三、2017年哪些细分应用真正“吸金”?

不是所有LED应用都在“红海”挣扎,三大场景逆势增长:

- 汽车照明:LED渗透率从2016年的12%飙升至2017年的23%,单车价值量从200元增至450元。

- 植物照明:垂直农场兴起,660nm红光芯片需求同比增长170%,台系厂商晶电独占60%份额。

- 红外安防:940nm不可见光芯片用于人脸识别,海康威视2017年采购量翻倍。

四、价格战还会持续多久?

自问:2018年LED芯片是否会继续杀价? 自答:大概率趋缓,但分化加剧。

(图片来源网络,侵删)

- 低端照明芯片:仍有10%降价空间,因木林森等封装巨头自建产能,外采需求减少。

- 高端倒装芯片:价格已触底,晶电、三安通过调升高阶产品占比维持ASP(平均售价)。

五、封装厂的“降本增效”实战清单

| 措施 | 2017年实际案例 | 成本降幅 |

|---|---|---|

| 导入自动化固晶机 | 瑞丰光电单线人力从12人减至3人 | 人工成本-60% |

| 采用铜线替代金线 | 聚飞光电0.8mil铜线工艺成熟 | 材料成本-35% |

| 共享检测平台 | 兆驰股份与晶台共用积分球实验室 | 设备摊销-20% |

六、投资者如何避开“伪成长”陷阱?

2017年行业并购金额超300亿元,但并非所有故事都能兑现:

- 警惕“跨界追光”:某家电巨头收购LED封装厂后,因渠道冲突导致订单流失30%。

- 关注“应收账款”:某二线封装厂为冲规模,账期从90天拉长至180天,现金流断裂风险陡增。

- 盯紧“技术迭代”:传统PPA支架厂商若未布局EMC,2018年可能面临订单断崖。

七、2018年展望:封装厂的“三条活路”

1. 绑定大客户:与欧司朗、科锐签订长期协议,锁定产能与价格。 2. 深耕利基市场:开发UV-C杀菌、激光车灯等蓝海产品,毛利率可维持40%以上。 3. 区域转移:跟随下游灯具厂迁往越南、印度,享受关税优惠与人工成本红利。

(图片来源网络,侵删)

评论列表