“2024年房价到底涨不涨?”这是后台留言里出现频率最高的一句话。与其听各路自媒体各执一词,不如把官方数据、房企动作、利率风向、人口流向全部拆开来看,再问自己一句:我的需求到底排在哪一层?

官方数据透露的三条暗线

- 全国商品房库存去化周期已降至14.3个月,低于18个月的警戒线,意味着“去库存”不再是主旋律。

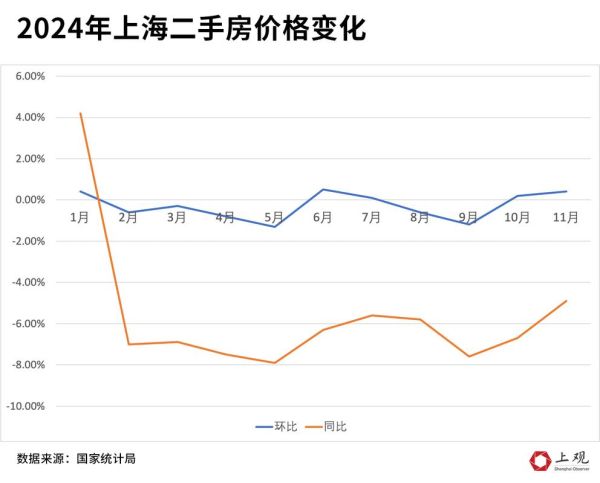

- 70城新房价格环比跌幅连续三个月收窄,从-0.8%回升到-0.2%,底部区间基本确认。

- 土地出让金同比下降17%,但核心城市核心地块溢价率重回15%以上,冷热分化肉眼可见。

三条暗线交叉验证:政策底已现,市场底正在夯实,城市底则完全取决于人口与产业。

房企自救的“三板斧”还能砍多久?

第一斧:以价换量

2023年四季度,TOP30房企平均折扣率拉到92折,个别项目甚至85折。效果立竿见影——单月销售额环比提升42%。但折扣是把双刃剑,利润率被压缩到5%以下,持续失血。

第二斧:债务展期

境内债展期方案通过率超过70%,境外债重组也陆续落地。展期≠消失,只是把雷往后挪。2025—2027年仍是偿债高峰,届时若销售回温不及预期,第二波违约潮难避免。

第三斧:转战代建

暴雷房企把未售货值打包给AMC,自己转身做代建,轻资产赚管理费。绿城管理、朗诗绿色管理已尝到甜头,代建毛利率高达35%,但规模天花板明显,救不了所有主体。

利率还会降吗?

五年期LPR在2024年2月下调25个基点后,首套房利率下限已至3.75%。

问:还有没有下降空间?

答:最多再降10—15个基点。原因有三:

- 美联储降息节奏慢于预期,人民币汇率承压,央行需留后手。

- 银行净息差已跌破1.7%,继续让利空间逼仄。

- 政策重心正从“降利率”转向“降首付、减税费”,刺激更精准。

人口流向决定城市分化的加速度

看两组对比:

杭州2023年常住人口净增14.8万,住宅成交面积同比上涨18%;哈尔滨同期人口净流出9.2万,成交面积下滑32%。

再问:人口流入就一定涨吗?

答:流入只是必要条件,还要看产业含金量与土地供应节奏。苏州、合肥流入量虽不及杭州,但工业用地占比高,住宅供地克制,房价反而更稳。

自住、改善、投资三条赛道怎么选?

自住:盯紧“租售比”

把目标小区近一年平均租金除以总价,租售比≥1:250即可入手。低于1:300意味着持有成本过高,除非学位、通勤等刚性需求压倒一切。

改善:关注“一二手倒挂”

核心城市核心板块的新房限价仍普遍低于周边二手10%—20%。倒挂越明显,越值得打新,但需计算持有五年后的税费、利息、折旧,倒挂空间至少覆盖15%才有安全边际。

投资:放弃普涨幻想

过去“买房就能涨”的逻辑已死,未来只有结构性机会: - 产业迭代快的科技新城 - 地铁成网前的价格洼地 - 租售两旺的学区小户型 满足以上任意两条,再谈投资。

现在买房还是再等等?一张决策表帮你落地

| 自身情况 | 建议动作 | 时间节点 |

|---|---|---|

| 首套刚需,孩子两年后上学 | 盯学区新房,倒挂≥10%即可锁房 | 2024年三季度前 |

| 二胎改善,需四房 | 卖一买一,先卖后买,利用二手议价期 | 2024年四季度 |

| 纯投资,可全款 | 等第二批集中供地,看溢价率再决定 | 2025年春节后 |

容易被忽视的三笔隐性成本

- 提前还贷违约金:部分银行从2024年起将违约金从1%提到3%,提前还款需算细账。

- 二手房增值税“满二改满五”:若政策落地,未满五年房源交易成本直接增加5.3%,卖方可能转嫁给买方。

- 物业增值服务费:高端盘普遍加收3—5元/㎡/月的“增值服务费”,十年累计多掏6—10万。

写在最后的自测清单

把下面五个问题写在纸上,全部打钩再签字:

- 我的现金流能否覆盖6个月月供+日常开销?

- 这套房若出租,租金能否抵掉50%以上月供?

- 若房价再跌10%,我是否仍愿意持有?

- 未来五年,我的工作半径是否会发生重大变化?

- 家庭结构变化(二胎、养老)是否已纳入户型规划?

全部打钩,意味着你已经把“市场波动”与“个人需求”做了对冲,剩下的只是挑一套在预算内最顺眼的那套房。

评论列表