“瑜伽初学者练多久有效果?”“瑜伽入门每天练多久?”——这两个问题几乎出现在每一个新手群里。与其给出一个固定数字,不如先拆解背后的逻辑:身体适应、神经记忆、情绪反馈、生活场景。下面用问答+场景化结构,把答案拆给你看。

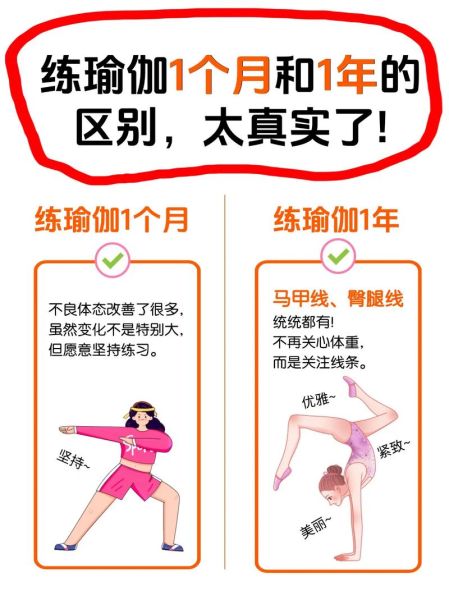

(图片来源网络,侵删)

一、身体适应周期:为什么有人两周见效,有人三个月还在酸痛?

核心变量:基础代谢、肌肉类型、睡眠、饮食。

- 基础代谢高者,肌肉修复快,**两周**就能感到柔韧性提升。

- 长期伏案人群,**前四周**以“解锁关节”为主,效果更多体现在睡眠质量而非体式。

- 如果每天睡不足6小时,再勤奋也要把预期拉长到**八周**。

自问:我属于哪一类?把变量写下来,再给自己定时间表。

---二、神经记忆窗口:每天练多久才能“身体记住”动作?

运动科学给出的黄金区间:15—30分钟。

神经记忆不靠单次强度,而靠高频、低冲击、可重复的刺激。

- 15分钟:激活核心+脊柱热身,适合早晨起床后的“开机仪式”。

- 25分钟:加入3—5个基础体式(下犬、战士二、桥式),让大脑建立“动作地图”。

- 超过45分钟:初学者容易代偿,反而拖慢记忆固化。

自问:今天能拿出哪一段碎片时间?把它写进日程,而不是“有空再练”。

(图片来源网络,侵删)

三、情绪反馈循环:多久才能从“咬牙坚持”变成“主动想练”?

多巴胺+内啡肽的叠加效应通常在第21次练习后出现。

换算到频率:

- 每天15分钟,约三周。

- 隔天30分钟,约六周。

关键点:记录情绪刻度。练完立刻打分(1—10),当连续三次超过7分,大脑会把瑜伽与愉悦绑定,习惯自然形成。

---四、生活场景嵌入:如何把“每天练多久”变成“不刻意也能完成”?

场景一:早起刷牙前

- 铺好垫子,放在床边。

- 设置倒计时15分钟。

- 只做猫伸展+下犬+婴儿式。

场景二:午休最后10分钟

(图片来源网络,侵删)

- 关闭电脑,手机飞行。

- 站立前屈+肩颈绕环。

- 用鼻吸口呼,降低皮质醇。

场景三:追剧片尾曲

- 广告时间做桥式。

- 一集两桥,核心悄悄上线。

自问:我最容易浪费的碎片时段是?把瑜伽塞进去,而不是等整块时间。

---五、进阶信号:身体告诉你“可以加量”的三个标志

- 晨起无僵硬感:说明关节滑液分泌已适应。

- 单腿站立可闭眼30秒:平衡系统升级,可以加入流瑜伽。

- 呼吸自然延长到6秒吸6秒呼:心肺效率提升,可尝试阿斯汤加初级序列。

出现任一信号,可把单次时长提到45分钟,每周保持4—5次。

---六、常见误区对照表:别让错误节奏拖慢效果

| 误区 | 结果 | 修正方案 |

|---|---|---|

| 每天狂练1小时 | 肌肉过度微损伤,恢复慢 | 改为45分钟+1天休息 |

| 只练体式不练呼吸 | 柔韧性提升但核心松散 | 每10分钟插入3轮完全呼吸 |

| 空腹高强度 | 低血糖、头晕 | 练前吃半根香蕉或一小把坚果 |

七、真实案例:三位不同起点的练习者时间线

案例A:25岁舞蹈生

每天20分钟,第10天下横叉无痛感,第18天完成轮式。

案例B:35岁程序员

隔天30分钟,第4周肩颈疼痛减半,第7周睡眠时长从5.5h提到7h。

案例C:42岁全职妈妈

早晨15分钟+睡前10分钟拉伸,第12周腰围减4cm,情绪失控次数下降。

自问:我的起点更像谁?把对方的时间线当成参考,而非标准。

---八、工具清单:让“每天练多久”可量化、可追踪

- App:Insight Timer——设定15/25/45分钟三段式计时。

- 习惯链:Notion模板——记录日期、时长、情绪分、身体信号。

- 硬件:智能戒指——监测HRV,判断今天适合激活还是修复。

把“瑜伽初学者练多久有效果”拆解到细胞层面,你会发现答案不在教练嘴里,而在你每天可掌控的15分钟里。先让神经系统爱上它,再谈身材与体式。

评论列表