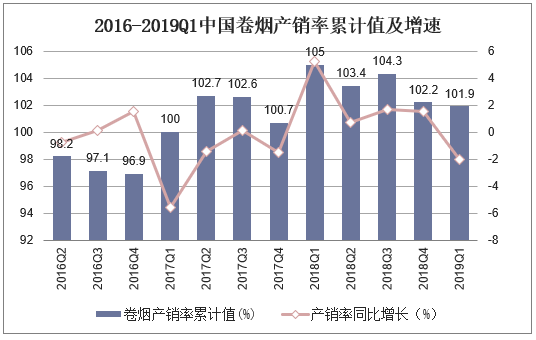

2016年烟草行业到底发生了什么?

2016年,中国烟草行业经历了“量价齐跌”的罕见局面。全国卷烟销量同比下降约6%,单箱批发均价增幅也首次跌破3%。**国家烟草专卖局罕见地将全年目标从“稳增长”调整为“去库存”**,这在过去二十年里从未出现。

销量下滑的三大直接原因

1. 控烟政策持续收紧

《广告法》修订版全面实施,烟草广告几乎被全面封杀;北京、上海、深圳相继推出“史上最严控烟条例”,**公共场所吸烟罚款上限提高至500元**,直接抑制了即买即抽的即时消费。

2. 提税顺价后遗症

2015年5月10日烟草消费税上调6个百分点后,2016年迎来完整影响周期。**批发环节提税11%带来的终端零售价上涨10%—15%**,使得10元以下价位段烟民大量流失,而这一价位段原本占据总销量的48%。

3. 健康意识与替代品双重挤压

《中国成人烟草调查报告》显示,2016年15岁以上人群吸烟率降至27.7%,**一年内下降1.5个百分点,创历史最大降幅**。同期,电子烟线上销售额突破20亿元,同比增长120%,直接截流年轻消费群体。

行业自救:从“压货”到“稳价”的战术转向

渠道去库存的四种打法

- **停供减供**:对商业库存超过45天的规格直接停供,全年累计停供74个规格。

- **价格熔断**:在安徽、江苏等地试点“零售指导价熔断机制”,终端实际售价低于指导价95%即触发预警。

- **跨界促销**:云南中烟与中石油合作推出“加油送烟券”,但很快被发改委叫停。

- **数据穿透**:首次启用“卷烟二维码追溯系统”,扫码可查生产批次,减少串货乱价。

高端烟为何能逆势增长?

当整体销量下滑6%时,**单箱批发均价超过5万元的高端烟销量却增长9.2%**。原因并不神秘:

- 礼品市场刚性需求:虽然“八项规定”持续高压,但**企业商务赠礼从茅台转向高价烟**,软中华、和天下成为替代品。

- 投资属性显现:部分烟草专卖店出现**“整条未拆封卷烟寄存代售”**业务,黄鹤楼1916等稀缺规格年溢价率超过12%。

- 消费分层固化:经济下行反而强化了“口红效应”,**中产阶层通过购买高价烟维持身份符号**。

未来五年,烟草行业会被颠覆吗?

政策底线:专卖制度不会动摇

2016年11月,《烟草专卖法实施条例》修订草案公开征求意见,**明确“电子烟等新型烟草制品参照本条例执行”**。这意味着专卖体系将延伸到新型烟草,而非放开市场。

技术变量:加热不燃烧能否成为第二曲线?

国家烟草专卖局2016年秘密批复**四川中烟“宽窄”加热不燃烧产品**在成都进行封闭测试,虽然未公开销售,但已储备产能30万条。关键问题在于:

- 能否突破菲莫国际的专利封锁?

- 若按卷烟税率征税,终端价将高达每包45元以上,是否具备普及性?

零售终端的生死抉择

2016年,**全国持证卷烟零售户数量首次出现负增长**,净减少4.3万户。活下去的店铺正在做三件事:

- **会员制锁客**:福建莆田某连锁便利店通过“买烟积分换油盐”活动,将会员复购率提升至73%。

- **数据选品**:使用烟草公司提供的“云POS”系统,**淘汰周转天数超过21天的规格**,腾出资金转向槟榔、电子烟等高利补充品类。

- **隐蔽营销**:在收银台下方设置“老客户专供”抽屉,**通过口头推荐规避广告法限制**。

普通烟民需要担心什么?

最直接的冲击来自**“价格梯度进一步拉大”**。2016年已有省份试点“同价位段规格不得超过5个”的政策,这意味着:

- 5—10元价位段将加速消失,**未来可能只剩7元、10元两个锚点价格**。

- 20元以上价位段会出现更多“概念烟”,例如添加石斛爆珠、沉香滤嘴等噱头,**实质是变相提价**。

一个被忽视的信号:烟叶种植正在萎缩

2016年全国烟叶收购量同比下降12.5%,**云南、贵州等主产区首次出现“合同种植未完成”现象**。这可能导致:

- 2020年后部分小品牌因原料短缺被迫退出市场。

- 烟叶库存周期从36个月缩短至24个月,**行业调控弹性下降**。

评论列表