2024年电影市场进入“后疫情”第三年,观众口味、发行渠道与营销打法都在快速迭代。作为从业者,最关心的无非两件事:一部电影能卖多少?明年大盘会怎么走?下面用自问自答的方式拆解这两个长尾问题。

(图片来源网络,侵删)

电影票房预测到底靠什么?

很多人以为票房预测是玄学,其实它更像一场数据与经验的拔河。

- 历史同档期对比:把同类型、同体量、同档期的影片票房曲线拉出来,做加权平均,误差通常能控制在±15%。

- 预售+首日排片:猫眼想看人数、淘票票“想看”增速、首日排片占比,这三项指标在首周末票房的解释力超过70%。

- 舆情热度:微博话题阅读量、抖音主话题播放量、豆瓣短评情感极性,用来修正“高开低走”或“口碑逆袭”的极端情况。

- 票价与特效厅占比:IMAX、CINITY、杜比影院等高溢价厅越多,单片平均票价越高,预测模型里要单独加权。

自问:有没有一套公式可以一键算出票房?

自答:没有。所有模型都需要人工干预,尤其在出现“黑天鹅”事件(主演塌房、政策突变)时,机器预测会瞬间失灵。

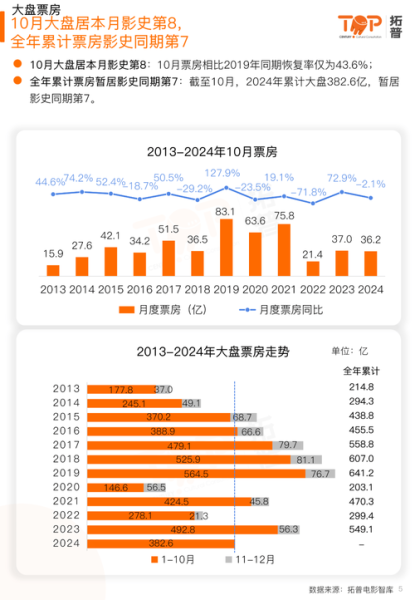

2024年电影市场会涨还是跌?

先看宏观,再看微观。

宏观:大盘增速预计8%—12%

国家电影局年初给出的全年票房目标是650亿元,隐含增速约10%。支撑点有三:

- 进口片配额松动:漫威《死侍3》、DC《小丑2》已过审,好莱坞回血带来20亿—30亿增量。

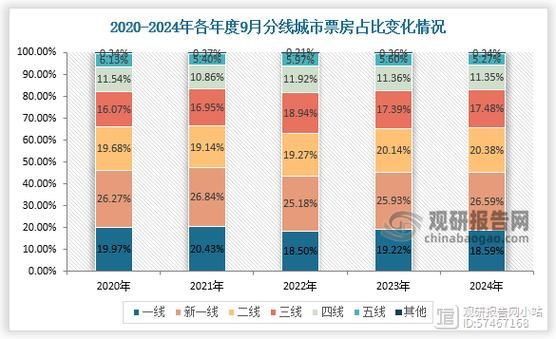

- 下沉市场继续渗透:三四线银幕数占比已超46%,票价敏感度降低,长尾效应明显。

- 节假日档期扩容:元旦、清明、端午等小档期被片方盯上,单片天花板从5亿抬到8亿。

微观:观众结构变了

灯塔专业版《2024观影人群报告》显示:

(图片来源网络,侵删)

- 24岁以下观众占比首次跌破40%,**30—40岁“带娃家庭”成为增量主力**。

- 女性购票占比58%,**情感、现实题材**的ROI普遍高于男性向动作片。

- 短视频“二创”贡献的想看转化率达到19%,**抖音官号运营预算至少占总营销费用的25%**。

如何提前三个月预判一部片的走势?

业内常用的“三阶漏斗”模型:

阶段一:立项—杀青(T-180至T-90)

核心看IP基础+主创票房号召力。

- IP:小说、漫画、游戏改编自带粉丝,豆瓣“想读”或B站追番人数>50万可视为安全线。

- 主创:导演过往单片平均票房、主演近三年单片平均票房,加权后低于2亿的项目直接降档。

阶段二:首支预告—开启预售(T-90至T-7)

核心看物料热度+预售曲线斜率。

- 预告片24小时播放量破千万,且女性观众占比>55%,意味着情感向破圈。

- 预售首日票房达到最终票房预测的8%—10%,说明宣发节奏正常;低于5%需紧急加码。

阶段三:点映—公映首周(T-7至T+7)

核心看口碑+排片防守。

- 点映豆瓣开分>7.5且短评数>2万,具备长线逆袭潜质。

- 首日排片占比每掉1个百分点,最终票房大约损失8000万—1亿,需用票补或路演对冲。

容易被忽视的三个变量

1. 天气:暑期档若遇连续暴雨,南方城市票房会下滑15%—20%。

2. 竞品调档:同体量影片临时提档或撤档,会打乱排片经理的节奏,导致首周末排片预期失真。

3. 政策窗口:主旋律影片若拿到密钥延期,会把后续两周的票房空间吃干抹净。

(图片来源网络,侵删)

给中小成本项目的实战建议

预算低于5000万的片子,别硬挤春节、国庆。把目标拆成三步:

- 选冷门档期+高线城市艺术联盟影院做口碑发酵,首周只求上座率>25%。

- 抖音做“情绪切片”,把最催泪或最搞笑的30秒剪成竖版,投千川定向24—30岁女性。

- 上映第10天开始“票补回流”,用9.9元限时抢票把排片拉回10%以上,争取长尾。

结语

票房预测不是算命,而是把不确定性一点点剥掉。2024年的关键词是“细分”:细分档期、细分人群、细分渠道。谁能把数据颗粒度做得更细,谁就能把误差压得更低。

评论列表