什么是行业分析?

行业分析是指对某一特定行业的整体运行状况、竞争格局、发展趋势、政策环境、技术变革、消费者需求等进行系统性研究,从而为企业战略制定、投资决策、市场进入或退出提供依据。

自问:行业分析是不是只适用于大企业?

自答:并不是。初创公司、投资机构、咨询公司、甚至个人投资者都需要行业分析来降低决策风险。

行业分析的核心目的

- 识别机会:发现未被满足的市场需求或技术空白。

- 规避风险:提前预判政策、技术或需求变化带来的冲击。

- 优化资源配置:把有限的资金、人力投入到最具潜力的细分赛道。

- 制定差异化战略:在同质化竞争中找到独特定位。

行业分析的五大维度

1. 宏观环境(PEST模型)

政治(P):监管政策、关税、补贴、环保法规。

经济(E):GDP增速、利率、汇率、居民可支配收入。

社会(S):人口结构、消费习惯、健康意识、教育水平。

技术(T):技术成熟度、专利壁垒、替代技术出现概率。

2. 行业生命周期

自问:如何判断行业处于哪个阶段?

自答:看增速、渗透率、竞争格局、利润率四指标。

- 导入期:技术刚突破,渗透率低,竞争者少,利润薄。

- 成长期:需求爆发,渗透率快速提升,资本大量涌入。

- 成熟期:增速放缓,价格战出现,集中度提高。

- 衰退期:需求萎缩,产能过剩,企业退出或转型。

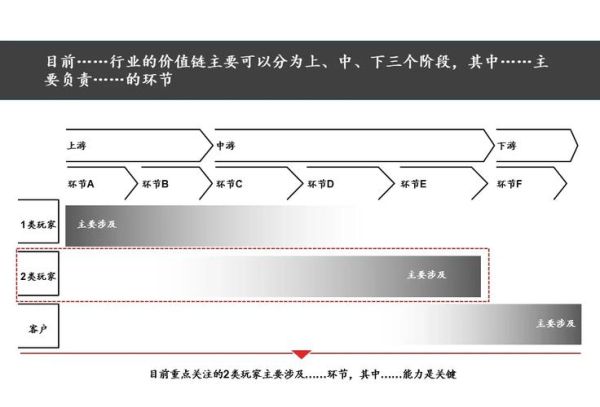

3. 产业链与价值链

把行业拆成上游、中游、下游,再分别研究:

- 上游:原材料、核心零部件、能源供应,议价能力如何?

- 中游:制造或平台环节,是否存在规模经济或技术壁垒?

- 下游:渠道、终端客户,集中度与转换成本怎样?

4. 竞争格局

常用工具:波特五力模型

- 现有竞争者之间的竞争激烈程度

- 潜在进入者的威胁

- 替代品的威胁

- 供应商议价能力

- 客户议价能力

5. 关键成功要素(KSF)

自问:为什么有的企业能在红海市场中突围?

自答:它们抓住了该阶段最关键的KSF,例如:

- 成长期:渠道铺设速度、产能扩张效率

- 成熟期:成本控制、品牌溢价、供应链整合

- 衰退期:现金流管理、资产处置能力

行业分析有哪些方法?

方法一:自上而下(Top-down)

从宏观到微观,先估算整个市场规模,再层层拆解到细分赛道。

步骤:

- 获取权威宏观数据(国家统计局、行业协会、券商研报)。

- 用“市场容量=人口×渗透率×客单价”公式粗算。

- 按区域、场景、人群继续拆分,验证假设。

方法二:自下而上(Bottom-up)

从微观到宏观,先统计可观测的局部数据,再放大到整体。

示例:研究连锁咖啡行业,可选取10个代表性城市,统计门店数、坪效、翻台率,再推算全国规模。

方法三:对标研究

找海外或国内成熟市场的对标公司,用“人均指标”或“收入占比”反推潜力。

自问:如果海外人均消费是100美元,国内只有20美元,增长空间有多大?

自答:需结合收入增速、文化差异、渠道效率做敏感性分析。

方法四:专家深访与田野调查

通过访谈产业链关键人(供应商、渠道、客户、前员工)获取一手信息,验证二手数据的真伪。

方法五:S曲线与替代曲线

用技术扩散S曲线判断渗透率拐点;用替代曲线分析新旧技术切换节奏。

数据获取与质量控制

自问:公开数据不够用怎么办?

自答:组合使用以下渠道:

- 一手:调研问卷、爬虫抓取、实地走访

- 二手:券商研报、海关数据、招聘JD、专利库、招投标公告

- 交叉验证:用不同来源数据相互校验,剔除异常值

常见误区与避坑指南

- 只看总量不看结构:新能源车销量大增,但低端车型占比高,不代表高端市场同步受益。

- 忽视政策窗口期:补贴退坡或双积分政策调整可能瞬间改变盈利模型。

- 混淆行业与赛道:大行业是“医疗”,细分赛道才是“骨科植入耗材”,两者增速完全不同。

- 用静态数据预测动态竞争:技术迭代或跨界玩家进入可能颠覆原有格局。

如何输出一份高质量行业分析报告

结构模板:

- 摘要(不超过300字,突出核心结论)

- 宏观环境扫描

- 市场规模与增速测算

- 产业链与价值链拆解

- 竞争格局与KSF

- 代表企业案例

- 风险提示与情景推演

- 附录:数据源、访谈纪要、模型假设

自问:报告越长越好吗?

自答:决策层更关注洞察密度而非页数,能用图表就别用文字。

行业分析的进阶工具

- 系统动力学模型:模拟政策、技术、需求之间的反馈回路。

- 蒙特卡洛模拟:对关键变量做概率分布假设,输出多种情景下的NPV区间。

- 文本挖掘:爬取招聘、专利、新闻、社交媒体,提取技术关键词热度。

- 供应链溯源:用区块链或卫星遥感数据验证上游产能真实性。

实战案例:预制菜行业分析片段

1. 宏观:冷链物流基础设施完善+“懒宅经济”+B端降本需求,三重驱动。

2. 规模:2023年市场规模约4200亿元,复合增速13%,渗透率仅12%。

3. 产业链:上游为水产畜牧蔬菜,中游为代工与品牌,下游为餐饮、零售、电商。

4. 竞争:CR5不足10%,区域品牌割据,尚无绝对龙头。

5. KSF:口味还原度、冷链成本、渠道议价能力。

自问:预制菜会不会昙花一现?

自答:只要B端餐饮连锁化率继续提升,需求就具备持续性,但C端需警惕同质化价格战。

评论列表