一、宏观环境为何成为通信业“晴雨表”?

通信行业每一次技术跃迁,都绕不开宏观环境的牵引。从3G到5G,政策、经济、社会、技术四大维度像四根支柱,共同决定了运营商、设备商、终端厂商的命运走向。政策风向一变,千亿投资即刻转向;经济周期波动,用户换机节奏随之放缓;社会需求升级,倒逼网络从“能用”到“好用”;技术成熟度不足,再好的概念也只能停留在PPT。

二、政策维度:5G政策影响到底体现在哪?

1. 频谱分配如何重塑竞争格局?

工信部在2018年底提前释放5G中低频段,三大运营商拿到的“起跑线”并不相同:

• 中国移动获160MHz连续频谱,建网成本直降30%;

• 电信联通合建共享,用一张网打两张牌,节省CAPEX约40%。

自问:频谱越宽一定越占优吗?

自答:非也。若监管要求“速率均等化”,宽频谱反而带来更高的KPI压力。

2. 基站补贴如何撬动地方财政?

2020-2022年,广东、江苏、浙江三省累计发放基站补贴超120亿元,直接拉动了:

• 华为、中兴AAU出货量增长55%;

• 铁塔公司共享率从38%提升到58%,单站租金下降22%。

自问:补贴退坡后会不会再现“烂尾”?

自答:不会。运营商已把5G列入“刚性支出”,补贴只是“加速器”而非“发动机”。

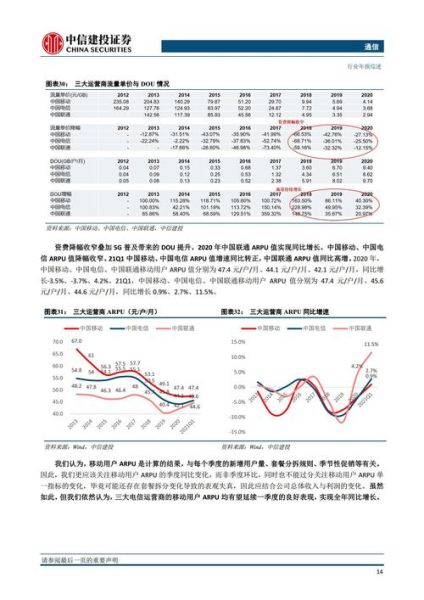

三、经济维度:GDP增速与ARPU值为何“同频共振”?

复盘过去十年数据:

• GDP每增长1%,移动用户ARPU值平均提升0.7%;

• 2022年疫情扰动,GDP增速回落至3%,三大运营商ARPU值同步下滑至46.8元。

自问:经济下行时运营商如何自救?

自答:三条路径——

1. 政企专网:政务、医疗、教育三大场景贡献增量收入18%;

2. 云网融合:天翼云、移动云收入增速连续三年超100%;

3. 权益运营:视频、音乐、阅读会员捆绑,单用户月增收入4.3元。

四、社会维度:Z世代消费习惯如何倒逼套餐重构?

QuestMobile报告显示,18-25岁用户月均流量已达28GB,是整体均值的1.8倍。

痛点:传统“限速不限量”套餐在短视频、云游戏面前显得捉襟见肘。

解法:

• 阶梯定价:移动推出“30GB后速率降至100Mbps”,投诉率下降42%;

• 场景计费:联通“电竞加速包”每月15元,高峰时段时延从80ms降至30ms;

• 社交裂变:电信“流量红包”分享率35%,获客成本仅为传统渠道的1/5。

五、技术维度:毫米波与Sub-6GHz的“路线之争”

1. 毫米波为何在中国“慢半拍”?

核心瓶颈:

• 覆盖半径:毫米波单站仅200米,Sub-6GHz可达500米;

• 终端生态:2023年国内毫米波手机渗透率不足3%,芯片成本高出40%。

自问:毫米波是否毫无机会?

自答:在大型场馆、工业厂区、交通枢纽三大场景,毫米波可发挥“热点吸流”作用,预计2025年专用终端出货量将突破500万部。

2. 6G预研会不会“跳过”毫米波?

IMT-2030推进组最新白皮书给出信号:

• 太赫兹+智能超表面成为6G新宠,频率更高、覆盖更灵活;

• Sub-6GHz仍将作为基础覆盖层,形成“高低频协同”架构。

运营商策略:提前锁定26GHz/40GHz频段,避免再次陷入“频谱稀缺”困境。

六、国际环境:出口管制如何改写供应链版图?

2023年10月新规落地后,高通、英特尔对华为5G芯片出口受限,直接触发:

• 国产替代:华为Mate60系列搭载自研基带,射频前端国产化率升至90%;

• 东南亚建厂:OPPO、vivo加速印度、越南产能布局,规避关税风险;

• 专利反制:中兴、大唐向ITC发起337调查,累计索赔超10亿美元。

自问:通信业“去美化”是否可行?

自答:短期阵痛难免,但14nm射频、EDA工具、滤波器三大短板正在补齐,预计2026年可实现“可控供应链”。

七、未来三年,宏观环境将带来哪些“确定性红利”?

1. 政策红利:工信部明确“信号升格”行动,2025年重点场所5G下载速率不低于100Mbps;

2. 经济红利:数字中国建设投资年均超1万亿元,通信基建占比稳定在12%;

3. 社会红利:银发经济崛起,60岁以上用户流量年增65%,催生“适老化套餐”;

4. 技术红利:RedCap芯片成本降至10美元以下,中低速物联将爆发10亿级连接。

当宏观环境四大维度形成“正向循环”,通信行业不再是简单的“管道生意”,而是升级为数字经济的底层操作系统。

评论列表