一、饲料行业未来五年到底会怎样变?

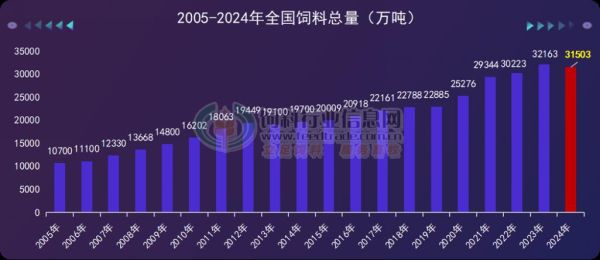

过去十年,饲料行业经历了“规模扩张—价格血拼—环保洗牌”的三部曲。站在2024年的节点,下一个五年关键词已经浮出水面:精准营养、绿色低碳、数字化工厂、产业链金融。农业农村部最新规划提出,到2028年全国工业饲料总产量稳定在2.8亿吨左右,但高端料占比要从现在的18%提升到35%,这意味着“量不增、质要升”成为主旋律。

二、原料价格波动,饲料企业如何降本增效?

1. 原料替代:从“豆粕减量”到“多元配方”

问:豆粕价格一旦突破4500元/吨,配方师还能怎么改?

答:用菜籽粕+棉籽粕+花生粕组合,配合晶体氨基酸补齐赖氨酸、蛋氨酸缺口,每吨全价料可节省成本80~120元。头部企业已在禽料中把豆粕添加比例从18%压到10%以内,猪料也做到12%以下。

2. 工艺升级:二次制粒VS低温膨化

二次制粒让淀粉糊化度提升5%,但电耗增加12%;低温膨化保留更多热敏维生素,却需要真空喷涂系统。实测数据显示:在乳猪料中采用低温膨化+真空后喷涂,料肉比可下降0.08,综合收益反而高出27元/吨。

三、绿色低碳是噱头还是真红利?

欧盟CBAM碳关税2026年试运行,畜牧产品出口必须提交饲料端碳排数据。国内企业若提前布局,可拿到三重红利:

- 政策补贴:每吨减排1吨CO₂,可申请15~30元绿色制造补贴;

- 品牌溢价:通过ISO 14067认证的饲料,下游养殖场猪禽收购价每公斤高0.06~0.1元;

- 金融利率:绿色工厂项目贷款利率比基准下浮10~30个基点。

目前最落地的减排路径是酶制剂+菌制剂组合,可在不影响生产性能的前提下,把猪禽肠道甲烷排放降低6%~11%。

四、数字化工厂:投资回报周期多久?

一条年产18万吨的智能化猪料线,改造投入约2200万元,收益拆分如下:

- 精准配料系统减少原料损耗0.3%,年省豆粕540吨,价值约230万元;

- 能源管理系统把吨料电耗从42度降到35度,年省电费约180万元;

- 设备OEE提升12%,产能释放带来边际利润约350万元。

静态回收期=2200/(230+180+350)=2.8年,若叠加政府技改补贴,回收期可缩短至2.2年。

五、中小饲料厂还有活路吗?

问:年产能10万吨以下的小厂,是不是只能被并购?

答:错位竞争仍有机会,关键在区域闭环+柔性生产。

- 区域闭环:锁定半径150公里内家庭农场,提供代加工+养殖技术服务,毛利反而比大集团高3~5个点;

- 柔性生产:一条线切换猪、禽、水产料,换品种时间控制在45分钟以内,满足小批量定制需求。

山东某县级厂通过“预混料+浓缩料”组合,服务3000头以下母猪场,2023年净利润率达到9.7%,高于行业平均5.2%。

六、产业链金融:如何不抵押就拿到钱?

饲料企业最怕下游养殖场拖欠货款。现在可用“饲料贷”模式:

- 银行依据饲料厂ERP真实销售数据,给养殖场授信;

- 养殖场下单后,银行直接把货款打给饲料厂;

- 养殖场卖猪后还款,闭环控制。

新希望、海大已跑通该模型,坏账率控制在1%以内,比传统赊销模式低8个百分点。

七、2024年必须关注的三个政策信号

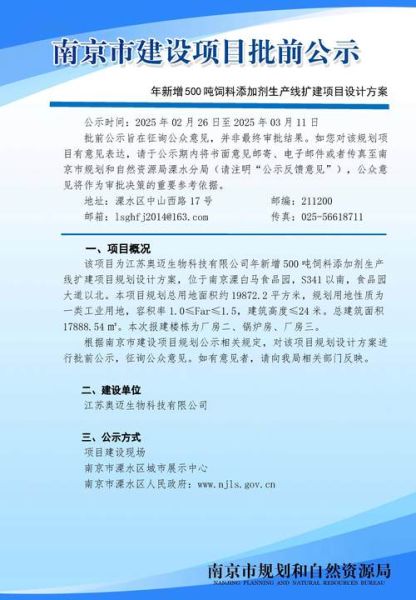

信号一:饲料添加剂目录修订,植物精油、单宁酸等替抗产品将大规模获批;

信号二:饲用豆粕减量替代行动方案,2025年饲料中豆粕占比要比2020年降低1.5个百分点;

信号三:数字农业建设项目实施指南,智能饲料工厂可申报中央预算内投资,补贴比例最高30%。

八、给饲料企业的一张行动清单

1. 立即启动配方数据库升级,把可替代原料的营养值误差控制在±2%;

2. 用LCA生命周期评估工具测算主力产品的碳足迹,先拿到绿色工厂入场券;

3. 与本地农商行对接“饲料贷”,把应收账款周转天数从45天压到15天;

4. 在区域市场试点“技术服务费+饲料销售”打包模式,提升客户黏性。

评论列表