新能源行业投资前景如何?

一句话回答:新能源行业整体处于高速扩张期,未来十年复合增长率有望保持在15%以上,但不同赛道分化明显。

1. 政策红利仍在持续

国家“双碳”目标锁定2060年碳中和,意味着每年新增风光装机量需超过150GW;欧盟REPowerEU计划把2030年可再生能源占比从40%提高到45%,直接带来年均500亿欧元投资缺口。政策端给出的确定性,是新能源赛道最大的“安全垫”。

2. 技术迭代打开新空间

- 光伏TOPCon、HJT、钙钛矿三重路线并行,量产效率突破26%后,度电成本有望再降10%—15%。

- 储能铁锂向磷酸锰铁锂、钠离子、液流电池演进,度电存储成本从1.5元向0.8元逼近,打开千亿级调峰市场。

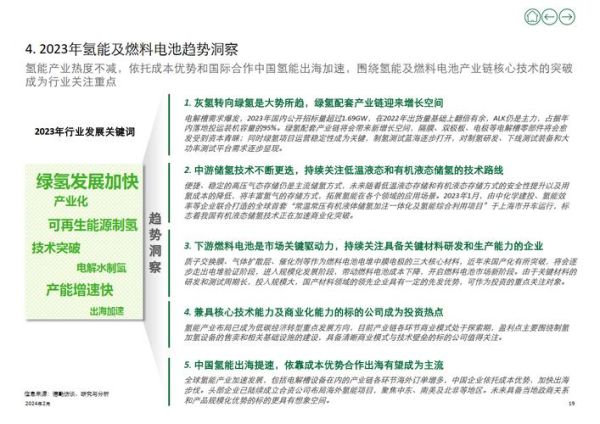

- 氢能绿氢制备成本降至18元/kg以下,即可与灰氢平价,2025年前有望实现10万吨级示范。

3. 需求端“三驾马车”并驾齐驱

发电侧:风光大基地+整县推进;电网侧:特高压与分布式储能;用电侧:新能源车、数据中心、零碳园区。三大场景叠加,2030年全球新增电力需求中将有70%来自新能源。

新能源行业投资风险有哪些?

1. 技术路线错配风险

问:现在押注TOPCon还是HJT?

答:TOPCon设备投资回收期已压缩至2.5年,但HJT降本曲线更陡,2025年银包铜+0BB技术成熟后,HJT组件成本可与TOPCon持平。若新建产能过早锁定单一技术,折旧期未满即面临淘汰。

2. 原材料价格波动

2023年碳酸锂价格从60万元/吨跌至10万元/吨,导致部分高价锁矿的电池厂单吨亏损超4万元。硅料、镍、钴、铂族金属均存在类似“过山车”行情。对冲策略包括:

- 签署长协+期权组合

- 布局回收端,锁定城市矿山

- 技术降本,减少单位用量

3. 产能过剩与价格战

光伏组件、动力电池、电解槽三大环节已出现“产能预警”。2024年全球光伏组件需求约450GW,而供给已超700GW;动力电池有效产能利用率跌破60%。投资者需盯紧“开工率”与“库存天数”两大先行指标,一旦连续两季度下滑,价格战将不可避免。

4. 政策退坡与补贴拖欠

国内风光项目补贴拖欠规模已超4000亿元,部分民营运营商现金流断裂。欧洲虽推出绿色补贴,但审批周期长达18个月。政策退坡的节奏往往快于技术降本速度,导致IRR从12%骤降至6%。

5. 地缘政治与贸易壁垒

美国《通胀削减法案》要求光伏组件本土化率≥40%,否则无法拿到30%税收抵免;欧盟碳边境调节机制(CBAM)2026年全面落地,出口型企业的碳成本将上升8%—12%。应对策略包括:

- 在目标市场设厂,规避关税

- 通过绿电+碳汇实现“零碳”认证

- 绑定海外EPC或车企,形成利益共同体

如何筛选高胜率细分赛道?

1. 看“渗透率+国产化率”双低赛道

例如光伏银浆、氢能质子交换膜、储能温控系统,当前国产化率均低于30%,一旦技术突破,可享受“戴维斯双击”。

2. 盯紧“订单可见度”

风电主轴、海缆、IGBT模块等需提前锁定未来三年订单,预收款占比>30%的企业抗周期能力更强。

3. 评估“现金创造能力”

用经营现金流/净利润比值筛选:比值>1说明盈利质量高;若连续两季低于0.7,警惕财务粉饰。

实战案例:储能温控龙头的估值逻辑

某液冷温控企业2023年营收12亿元,同比增长180%,毛利率32%。核心看点:

- 绑定宁德时代、比亚迪,订单锁定至2026年

- 液冷方案渗透率从10%提升至50%,ASP是传统风冷的2.5倍

- 海外数据中心+储能双轮驱动,2025年海外收入占比有望达40%

DCF模型假设:2024—2026年收入CAGR 60%,永续增长3%,WACC 9%,得出每股合理价值58元,当前股价42元,安全边际约27%。

结语:用“周期思维”穿越波动

新能源投资不是短跑,而是政策、技术、产能、需求四轮驱动的马拉松。把每一轮产能过剩视为洗牌机会,把每一次技术迭代当作跃迁跳板,就能在十年维度上跑赢通胀、跑赢GDP、跑赢大多数资产类别。

评论列表