全球能源转型为何离不开核电?

在“双碳”目标倒逼下,**化石能源占比必须快速下降**,而风光发电的间歇性又需要稳定基荷电源兜底。核电凭借**24小时不间断输出**、**几乎零碳排放**两大硬指标,成为多国能源战略的“必选项”。国际能源署预测,到2050年全球核电装机需翻倍才能满足净零排放路径。

(图片来源网络,侵删)

技术路线之争:三代半、四代堆谁主沉浮?

三代半堆:当下商业化主力

- **华龙一号**、**AP1000**已在中国、美国批量投运,单台机组年发电量近100亿度,相当于减少二氧化碳排放800万吨。

- 造价从早期每千瓦5000美元降至**3000美元以下**,经济性逐步逼近燃气电站。

四代堆:颠覆性潜力股

- **钠冷快堆**可“烧”掉高放废料,中国示范堆霞浦将于2025年并网。

- **高温气冷堆**为绿氢制备提供900℃以上热源,山东石岛湾项目已稳定运行超1000天。

中国核电的“加速度”有多大?

2023年国务院一次性核准10台新机组,创15年之最。**“十四五”规划明确每年开工6-8台**,按此节奏:

- 2030年装机将突破**1.2亿千瓦**,较2022年翻一番;

- 自主三代技术出口阿根廷、巴基斯坦等7国,**带动全产业链出海**。

经济性拐点:平价上网能否实现?

过去核电因造价高被诟病,但**三大变量正在改写成本曲线**:

- **模块化建造**:福建漳州项目采用“搭积木”施工,工期缩短至50个月;

- **批量化效应**:同一厂址连续建设4-6台机组,单位投资可降15%;

- **碳排放交易**:欧盟碳价突破90欧元/吨,核电的低碳溢价开始变现。

核废料难题破解到哪一步了?

公众最担心“万年核坟场”,其实技术路径已清晰:

- **玻璃固化**:高放废液与硼硅玻璃熔融成稳定体,法国阿格厂已运行30年;

- **深地质处置**:中国北山地下实验室钻探深度达560米,预计2040年建成首座处置库;

- **嬗变技术**:用加速器驱动次临界系统“烧掉”长寿命核素,欧盟MYRRHA项目2036年投运。

小型模块化反应堆(SMR)能否打开新场景?

传统大堆适合百万人口城市,而**SMR瞄准的是分布式需求**:

- **海上浮动核电站**:俄罗斯“罗蒙诺索夫院士号”为北极城市供热供电;

- **工业园区供汽**:美国NuScale模块单台77MW,可直接替代燃煤锅炉;

- **数据中心配套**:谷歌、亚马逊已投资SMR开发商,目标2030年前实现**“零碳云计算”**。

核聚变是“五十年骗局”还是“十年商用”?

ITER项目延迟让聚变屡遭质疑,但**2023年出现了转折点**:

(图片来源网络,侵删)

- 美国劳伦斯利弗莫尔实验室**两次实现能量正增益**(Q>1);

- 中国“洪荒70”高温超导磁体突破20特斯拉,**紧凑型托卡马克成本降90%**;

- 初创公司Helion获微软购电协议,**承诺2028年商用发电**。

普通人如何参与核电投资?

不同于光伏屋顶,核电投资门槛看似高,实则有三条通道:

- **核电REITs**:中国首批基础设施REITs已纳入核电站,年化分红4-5%;

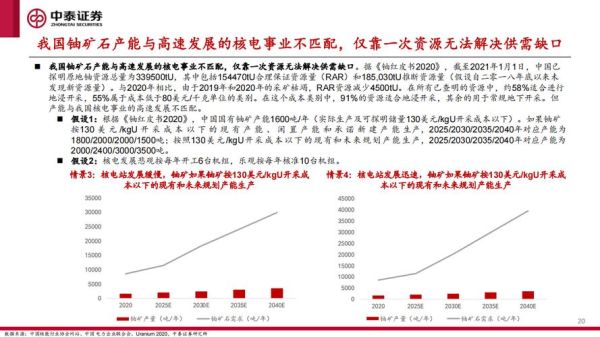

- **铀矿ETF**:全球铀价从2020年每磅30美元涨至**2024年90美元**,相关基金两年回报超200%;

- **产业链股票**:关注**蒸汽发生器U型管**、**核级焊材**等细分龙头,毛利率普遍高于40%。

(图片来源网络,侵删)

评论列表