海上风电为什么突然火了?

过去十年,陆上风电资源逐渐饱和,**“向海图强”成为能源企业共识**。全球碳中和时间表倒逼各国加速可再生能源布局,而海上风能密度高、发电小时数长,**单台机组年发电量可比陆上高30%—50%**。再加上风机大型化、浮式基础技术突破,**度电成本从2010年的1.5元降至2023年的0.4元以下**,经济性拐点已经出现。

技术路线:固定式VS浮式,谁才是未来?

固定式:当下主流,但天花板明显

- **适用水深**:0—60米,中国90%已核准项目集中在40米以内。

- **施工窗口期**:受季风与台风影响,渤海、黄海年有效作业天数不足180天。

- **降本路径**:通过**单桩直径从6米增至10米**、**海缆铝芯替代铜芯**等方式,造价仍有10%下探空间。

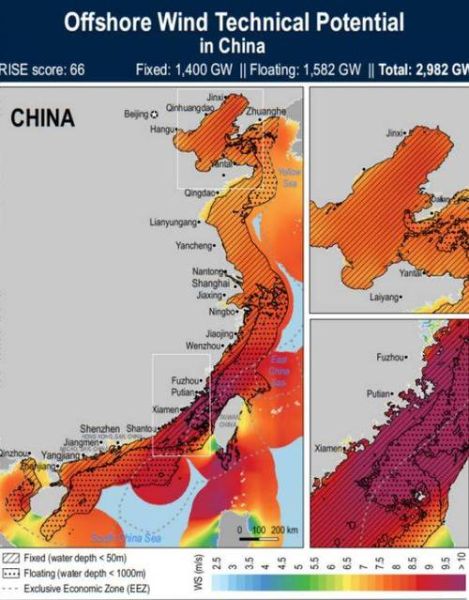

浮式:打开深海万亿市场

- **适用水深**:60米以上,全球可开发容量**超4000GW**,相当于2022年全球电力装机总量。

- **技术难点**:系泊系统疲劳寿命、动态电缆可靠性、平台运动抑制。

- **商业化进度**:挪威Hywind Tampen项目已将度电成本压至0.65元,**预计2026年与中国广东项目同步进入平价**。

产业链机会:哪些环节最赚钱?

上游:叶片与轴承的“军备竞赛”

**126米碳纤维叶片**成为16MW机组标配,全球仅中材科技、LM Wind等4家企业能量产;**主轴轴承国产化率不足20%**,洛阳LYC、瓦轴正在突破SKF、舍弗勒垄断。

中游:海缆“量价齐升”逻辑

离岸距离从30km增至100km,**220kV海缆需求升级为500kV直流**,单公里价格从400万元跳涨至1200万元。东方电缆、亨通光电订单已排至2026年。

下游:运维市场被忽视的“现金奶牛”

一台海上风机年运维费用约80万元,**按中国2025年累计装机100GW计算,运维市场规模可达800亿元/年**。欧洲经验显示,**专业运维船利用率每提高10%,IRR可提升2个百分点**。

政策博弈:补贴退坡后靠什么盈利?

2023年起,中国海上风电国家补贴全面退出,但**“省补接力+绿证交易”**构成新盈利模型:

- 广东、山东按每度电0.1元给予补贴,期限5年;

- 绿证价格从50元/张涨至180元/张,**100MW项目每年可增收2000万元**;

- 参与电力现货市场后,**海上风电在晚高峰溢价可达0.3元/度**。

风险预警:台风、腐蚀、军事禁区如何破解?

台风区风机真的扛得住吗?

福建平潭三峡项目给出的答案是:**采用抗台型机组+阻尼器减振**,在2023年“杜苏芮”15级风圈中实现零损失。关键在于**叶尖速比控制算法**,可实时调整桨距角降低载荷。

盐雾腐蚀如何延长寿命?

欧洲经验显示,**热喷涂铝镁合金涂层+牺牲阳极块**组合,可将基础钢管桩寿命从20年延长至30年。国内正在试验**石墨烯重防腐涂料**,实验室数据可再增5年。

军事航道冲突怎么协调?

江苏如东项目通过**“军事设施保护评估”前置**,将原规划场址整体东移8公里,虽增加3亿元海缆成本,但避免了后期拆除风险。未来**“风电+海上牧场”融合开发**或成为缓冲区解决方案。

未来十年:海上风电的终极形态是什么?

当浮式技术成本降至0.3元/度时,**“风电制氢+深海数据中心”**将成为标配:

- 利用富余电力直接电解海水制氢,**管道输氢替代电缆送电**,解决远距离输电损耗;

- 微软已在苏格兰部署海底数据中心,**利用海水冷却降低PUE至1.05**,未来可与风电场共享基础设施。

更激进的是**“能源岛”计划**:丹麦拟在北海建造人工岛,汇集10GW风电,通过氢气管道连接德国、荷兰,**打造欧洲海上“可再生能源高速公路”**。

评论列表