互联网+海洋经济是什么?

它是把云计算、大数据、物联网、区块链等数字技术与海洋渔业、航运、旅游、能源、环保等传统场景深度融合,通过在线化、智能化、平台化手段,提升海洋资源配置效率、降低交易成本、催生新业态。

一、为什么“蓝色国土”需要互联网加持?

海洋占地球表面积71%,中国拥有300万平方公里主张管辖海域,但过去信息孤岛、船岸脱节、资源浪费严重。互联网技术的加入,正在把“看不见、管不到、算不清”的海洋变成“可感知、可连接、可计算”的新空间。

- 感知层:卫星遥感、AIS、水下机器人实时回传数据

- 网络层:5G海面覆盖、北斗短报文、低轨卫星星座

- 平台层:渔业云、航运云、海上风电运维云

- 应用层:一键找鱼、智能配载、碳排监测、海工装备共享

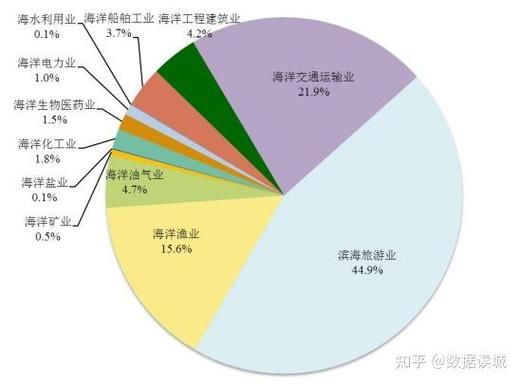

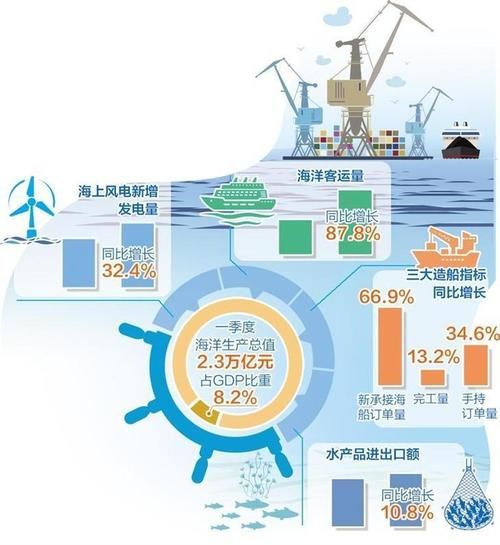

二、互联网+海洋经济五大落地场景

1. 智慧渔业:从“靠天吃饭”到“算法养鱼”

传统捕捞靠经验,现在通过**AI鱼群声呐成像+海洋环境大数据**,渔船出发前就能在手机App上看到“热力图”,直接驶向高产区,燃油成本下降20%。

养殖端,**水下摄像头+边缘计算**实时监测溶氧、温度、病害,异常自动报警,死亡率降低30%。

2. 数字航运:集装箱也能“拼单”

港口拥堵曾是全球难题。如今,**区块链电子提单+智能合约**让单证流转从3天缩短到30分钟;**船货匹配算法**把空箱率从18%压到7%,一年为船公司节省数十亿美元。

3. 海上风电:运维无人机“打卡”风机

离岸50公里的风机叶片出现裂纹,过去需出动运维船,耗时6小时。现在**无人机+AI视觉**15分钟完成巡检,数据回传云端,**数字孪生模型**预测剩余寿命,备件提前到位,停机时间缩短40%。

4. 海洋文旅:一条小程序串起海岛游

游客打开小程序,**实时潮汐、海况、停车位、民宿余量**一目了然;AR导览把珊瑚礁知识投射到手机镜头里;**区块链积分**把潜水、冲浪、海鲜餐厅打通,二次消费提升25%。

5. 蓝碳交易:把“海草床”变成可投资资产

海草、红树林、盐沼每年吸碳能力远超森林。通过**卫星遥感+IoT传感器**精确计量碳汇,生成**NFT碳票**上链交易,企业可购买抵消排放,渔民获得额外收益,实现“养海也赚钱”。

三、落地难点与破解路径

Q:海上信号弱,数据怎么传?

A:低轨卫星+岸基5G微基站+船载中继“三合一”混合组网,实测100公里外带宽可达50Mbps。

Q:数据烟囱如何打通?

A:建立**海洋大数据交易所**,政府开放航保、气象、渔业许可等公共数据,企业按场景调用,统一API标准,避免重复建设。

Q:中小渔业公司没钱上云?

A:采用**“设备租赁+收益分成”**模式,传感器、卫星流量先由平台垫付,捕捞增产部分按比例分成,前期零投入。

四、政策红利与商业机会

- 国家级试点:山东、浙江、福建、广东已获批“智慧海洋”示范省,单个项目补贴最高3000万元。

- 金融创新:蓝色债券、海洋主题REITs陆续落地,融资成本比传统贷款低1.5个百分点。

- 人才缺口:既懂海洋又懂算法的复合型人才年薪已开到80万,高校新增“智慧海洋技术”本科专业。

五、未来三年可复制的三步走

第一步:数据在线

给渔船、养殖场、风机装上“最便宜”的传感器,先把数据采集到云端。

第二步:小场景闭环

选一个痛点最深的环节,比如“减少空箱调运”,用算法跑通ROI,让老板看到真金白银。

第三步:生态扩张

把成功经验横向复制到冷链、保险、金融,形成“海洋数字共同体”,谁的数据越多,算法越准,谁就拥有定价权。

六、给创业者的三个冷启动建议

- 从“离岸30公里内”起步:信号、物流、法规风险最低,容易跑出PMF。

- 绑定龙头企业:与中远海运、獐子岛、三峡新能源共建POC,用他们的场景打磨产品。

- 申请地方产业基金:珠海、厦门、舟山均设10亿级海洋基金,早期股权+订单双支持。

当互联网像盐溶于水一样渗透进每一片海域,海洋经济不再只是“捕鱼卖鱼”,而是一场覆盖**感知、传输、计算、交易、金融**的全要素革命。谁先完成数字化闭环,谁就拥有了21世纪“蓝色国土”的门票。

评论列表