一、互联网金融在中国经历了哪些阶段?

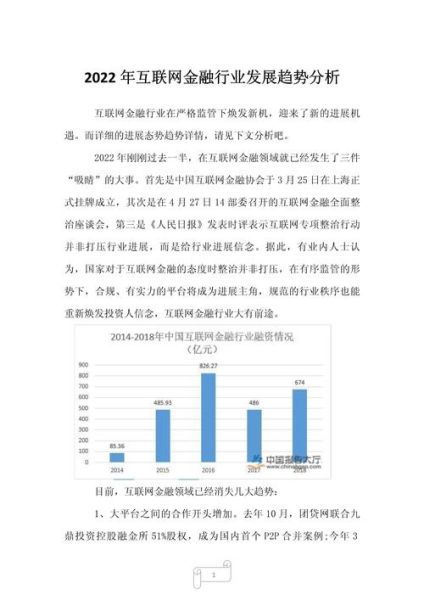

从2007年第一家P2P平台上线算起,中国互联网金融大致走过萌芽期、野蛮生长期、集中整治期、合规发展期四个阶段。2013年被称为“互联网金融元年”,余额宝横空出世,随后众筹、第三方支付、消费金融百花齐放。2016年起,监管层密集出台《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》等文件,行业进入“备案+白名单”时代。2020年后,央行数字货币试点、数据安全法落地,标志行业迈入“强监管+高质量”的新周期。

二、当前主流业态的商业模式与盈利逻辑

1. 第三方支付:从“流量”到“生态”

支付宝、微信支付不再靠手续费赚钱,而是通过理财代销、信贷撮合、广告、小程序分成四条路径变现。2023年,蚂蚁集团理财科技收入占比已超支付业务,说明“支付即入口,金融超市才是利润池”。

2. 互联网银行:数据驱动的轻资产模式

微众、网商、新网三家持牌机构把“联合贷+ABS出表”玩到极致: - 微众银行2023年净利润突破百亿,不良率仅1.47%,核心在于微信社交数据+央行征信+多头借贷监测的三维风控。 - 网商银行深耕“小微码商”,通过支付宝收款码沉淀的交易流水,实现3分钟申贷、1秒钟放款、0人工干预。

3. 金融科技输出:SaaS订阅与分成制

度小满、京东科技向中小银行输出风控系统,收费模式从“一次性买断”转向“按放款量阶梯分成”,既降低银行试错成本,又让技术公司分享资产增值收益。

三、监管政策的核心抓手:牌照、数据、杠杆率

1. 牌照管理:从“谁都能做”到“持牌经营”

2023年《非银行支付机构条例》将支付牌照分为储值账户运营与支付交易处理两类,意味着“无牌驾驶”时代终结。消费金融公司、征信机构、互联网小贷均被纳入“先证后照”清单。

2. 数据合规:断直连、个人信息保护法双重锁

央行要求征信业务“断直连”,平台必须持牌才能查询用户征信。个人信息保护法上线后,“最小必要原则”成为产品设计铁律: - 京东金条在2023年Q2下架“通讯录授权”功能,放款通过率下降2.3%,但投诉量骤降67%。 - 美团月付将“位置信息”从必填改为选填,次月DAU反而增长12%,证明合规即竞争力。

3. 杠杆率:联合贷出资比例红线

2021年《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》明确: - 单笔联合贷中,合作方出资比例不得低于30%; - 商业银行与全部合作机构共同出资发放的互联网贷款余额,不得超过本行全部贷款余额的50%。 此举直接压降蚂蚁、度小满等平台表外杠杆,倒逼其转向轻资本助贷。

四、用户最关心的问题:我的资金安全吗?

自问:平台暴雷后,投资者能否拿回本金? 自答:关键看资金是否“银行存管+项目真实+限额匹配”。 - 银行存管:用户资金与平台自有资金分账管理,杜绝“资金池”; - 项目真实:底层借款人信息可在央行征信或互金协会信披系统核验; - 限额匹配:个人在同一P2P平台出借余额不超过20万元,降低集中度风险。 2023年清零的P2P平台中,完成本息全额兑付的比例不足5%,但接入银行存管的平台兑付率高出37个百分点。

五、未来五年,哪些赛道值得押注?

1. 数字人民币场景

央行数研所已开放“子钱包”接口,美团、滴滴、携程成为首批场景方。商户侧“零费率”与“实时到账”优势,或将重构第三方支付格局。

2. 产业互联网金融

从“C端消费贷”转向“B端供应链金融”,核心逻辑是“用交易数据替代抵押物”: - 腾讯云供应链金融平台,将核心企业的应付账款确权转化为可流转的电子凭证,帮助上游中小供应商获得年化6%以下的融资。 - 阿里云“菜鸟供应链金融”通过物流轨迹+仓储数据动态调整授信额度,坏账率控制在0.8%以内。

3. 跨境支付与虚拟银行

粤港澳大湾区“跨境理财通”2.0版本将个人投资额度从100万提至300万,香港虚拟银行众安ZA Bank、天星银行已可远程为内地用户开立II类账户,实现“港币定存4.5%利率”的套利空间。

六、从业者如何穿越周期?

技术人:深耕联邦学习、多方安全计算,解决“数据可用不可见”的合规痛点; 风控人:把“灰度模型”升级为“可解释模型”,满足监管对算法透明度的要求; 运营人:从“流量运营”转向“用户生命周期价值运营”,用A/B测试验证合规文案对转化的真实影响。

评论列表