互联网农业把大数据、物联网、电商直播等工具带进田间地头,看似让“卖菜”变得像“卖手机”一样简单,但风口之下,**风险远比想象中复杂**。下面用问答方式拆解常见坑点,并给出可落地的规避思路。

(图片来源网络,侵删)

一、供应链断链:从“田间到餐桌”哪个环节最容易掉链子?

问题:冷链物流一断,生鲜价值瞬间归零,怎么办?

答:冷链断链常发生在“最后一公里”。城市仓到社区团购点的电动车没有保温箱,夏季高温两小时就能让叶菜失水。规避方法:

- **自建前置微仓**:在消费密集区租小型冷库,缩短运输半径;

- **动态温控标签**:每箱贴一次性温度记录卡,收货时扫码即可追责;

- **与第三方签对赌协议**:延误超过分钟按货值赔付,倒逼物流商升级设备。

二、价格波动:农产品为何总在暴涨暴跌?

问题:去年辣椒“蒜你狠”,今年却烂在地里,价格周期怎么破?

答:价格剧烈波动源于信息不对称与跟风种植。破解路径:

- 期货+保险:在郑州商品交易所做辣椒期货套保,同时购买“保险+期货”产品,锁定最低收益;

- 预售众筹:提前三个月在电商平台发起“认养一棵辣椒树”,按订单量决定种植面积;

- 区域公用品牌:打造“某某山谷辣椒”地理标志,用品牌溢价对冲低价周期。

三、数据造假:平台销量可以刷,农户如何识别虚火?

问题:直播带货显示“已售万件”,收货地却集中在同一小区,怎么拆穿?

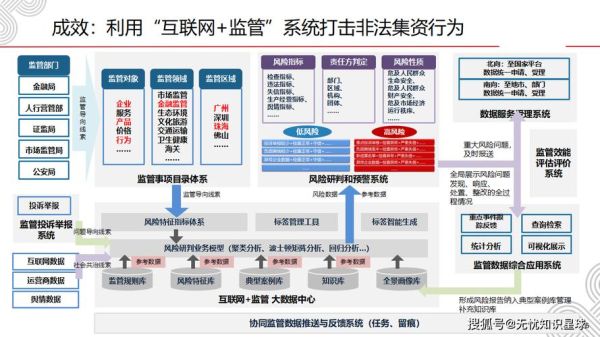

(图片来源网络,侵删)

答:刷量产业链已形成“机房手机+虚拟定位”一条龙。识别技巧:

- 查看退货率曲线:真实农产品退货率低于%,若某主播退货率骤升到%以上,大概率刷单;

- 物流单号比对:用快递接口批量查询,若%单号无走件记录,直接拉黑合作;

- 区块链溯源:要求平台接入蚂蚁链或至信链,每件商品扫码即见种植、施肥、采摘时间戳,无法篡改。

四、政策合规:土地、补贴、检疫哪个环节最容易踩红线?

问题:流转亩地做智慧大棚,刚投产就被认定“非农化”,如何提前避坑?

答:土地性质误判是最大雷区。实操清单:

- 自然资源局查图斑:拿地前在“国土调查云”APP输入坐标,确认是否为永久基本农田;

- 补贴前置审计:申报数字农业补贴前,找第三方会计师事务所做“项目可行性缺口报告”,避免后期被追回资金;

- 检疫证电子化:跨省销售的生鲜必须随附动物检疫合格证明(电子出证),提前在“动监e通”平台备案运输车辆。

五、金融陷阱:供应链金融为何变成“高利贷”?

问题:用存货质押贷款,利率却高达年化%,比民间借贷还贵?

答:部分互联网平台以“数据风控”名义收取隐形费用。避坑指南:

(图片来源网络,侵删)

- 拆分融资结构:%资金走政策性银行(利率%以内),%走商业保理,降低综合成本;

- 动态质押率:与金融机构约定“库存每日估值”,当番茄市场价下跌%时,自动追加抵押物,避免被一次性抽贷;

- 共管账户:销售回款进入银行共管账户,优先偿还贷款,剩余利润自动划转农户,防止平台截留。

六、技术失灵:物联网设备为何在田里“水土不服”?

问题:土壤传感器三个月后数据漂移,导致自动灌溉系统把苗淹死?

答:农业场景高温高湿,消费级硬件直接套用必翻车。解决方案:

- 工业级IP防护:选择IP以上外壳的传感器,防止雨水倒灌;

- 本地化边缘计算:在田间立杆安装边缘网关,断网时仍能按预设阈值浇水;

- 双因子校准:每月人工取样检测土壤湿度,与传感器数据交叉验证,偏差超过%即触发报警。

七、品牌反噬:一条差评如何让全网抵制“阳光玫瑰”?

问题:某网红曝光“阳光玫瑰泡药水”,整个品类销量腰斩,如何危机公关?

答:农产品品牌脆弱,负面舆情呈“链式传播”。应对策略:

- 小时检测回应:立即送检SGS,公布项农残检测报告,用数据对冲情绪;

- 溯源直播:邀请KOL到基地直播“剪下一串即吃”,展示无药采摘过程;

- 分级召回制度:若确认某批次问题,启动“坏一赔十”召回,并公开销毁视频,重建信任。

互联网农业不是简单的“线上卖菜”,而是一场涉及土地、资金、技术、人心的系统战。**提前识别风险、设计对冲机制**,才能把“看天吃饭”变成“靠系统盈利”。

评论列表