并购整合为何成为互联网企业的“生死关”?

在互联网行业,并购金额屡创新高,但成功率却不足三成。整合阶段往往决定并购是“1+1>2”还是“双输”。

自问:为什么技术再先进、资金再充裕的公司,也会在整合上翻车?

自答:因为文化冲突、系统割裂、人才流失三大暗礁,比财务报表更难量化,却更致命。

(图片来源网络,侵删)

整合失败的五大典型案例

1. 雅虎收购Flickr:产品定位模糊导致用户流失

- 背景:2005年雅虎以3500万美元收购Flickr,当时Flickr月活已破千万。

- 失误:雅虎强行要求Flickr账号与雅虎邮箱绑定,注册流程从3步变成9步,用户大量流失。

- 结果:Instagram崛起后,Flickr市占率从70%跌至不足5%。

2. 微软收购诺基亚手机业务:文化冲突拖垮执行力

- 背景:2013年72亿美元交易,微软希望借诺基亚硬件对抗iOS与Android。

- 失误:芬兰团队坚持“工程师文化”,而微软推行“数据驱动决策”,双方在产品迭代速度上分歧巨大。

- 结果:三年后业务减值76亿美元,诺基亚品牌被彻底边缘化。

3. 惠普收购Autonomy:财务尽调漏洞引爆巨亏

- 背景:2011年110亿美元收购英国软件公司Autonomy。

- 失误:收购后发现Autonomy虚增收入约50%,惠普当年直接计提88亿美元减值。

- 结果:CEO李艾科下台,惠普股价单日暴跌12%。

4. 美团收购摩拜:补贴退坡后盈利模式难寻

- 背景:2018年27亿美元全资收购,摩拜日均订单超2000万。

- 失误:美团砍掉“红包车”补贴后,用户留存率从65%跌至28%,单车折旧成本却居高不下。

- 结果:2022年摩拜品牌全面下线,资产打包进美团单车。

5. 腾讯收购盛大文学:IP整合节奏失控

- 背景:2015年50亿人民币整合盛大文学与腾讯文学,成立阅文集团。

- 失误:急于将付费阅读模式套用到盛大系作者,导致头部作家集体跳槽至竞品。

- 结果:IPO前夕核心内容库缩水30%,估值下调15%。

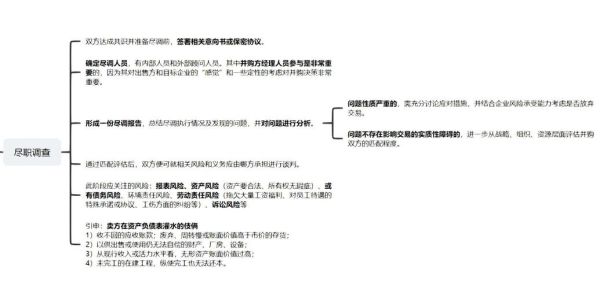

互联网企业并购整合的“七步法”

Step1 设立“百日计划”

在交割后100天内完成技术系统对接、财务流程统一、关键人才锁定,避免“权力真空”。

Step2 建立“双CEO”过渡机制

让原公司CEO与并购方高管共同担任联席CEO6个月,减少文化排异。

Step3 数据先行,业务后动

优先打通用户ID、支付体系、供应链数据,再讨论产品合并,防止“数据孤岛”。

Step4 人才保留“金手铐”

对核心团队设置三年期RSU+竞业限制,避免“收购即散伙”。

Step5 灰度测试替代一刀切

新功能先在5%用户群内测试,如字节跳动收购Musical.ly后,用灰度方式将推荐算法植入TikTok。

(图片来源网络,侵删)

Step6 品牌“双轨制”

保留被收购品牌18个月,逐步导流,如Facebook收购WhatsApp后仍保留绿色图标。

Step7 设立“整合PMO”

由并购方CFO牵头,每周向董事会汇报收入协同、成本节约、用户留存三大指标。

如何量化整合效果?

自问:除了财务报表,还有哪些指标能提前预警整合失败?

自答:关注以下先行指标:

- 核心人才流失率:交割后6个月内超过15%即亮红灯。

- 系统故障频次:技术整合期若P0级故障每月>3次,说明架构冲突未解决。

- 用户投诉率:客服工单中“找不到原功能”占比>20%,预示体验断层。

未来趋势:轻资产整合与生态并购

随着反垄断趋严,“控股不并表”成为新玩法。例如阿里收购饿了么后,保留独立法人,仅派驻三名董事,通过流量入口+支付闭环实现协同,避免重资产整合风险。

另一个方向是生态并购:腾讯投资Epic Games不追求控制权,而是用《堡垒之夜》内容反哺微信小游戏,降低整合摩擦的同时放大IP价值。

(图片来源网络,侵删)

评论列表