一、网站版权归属如何界定?

网站上线后,很多人以为“我出钱建站,版权自然归我”。事实却未必如此。要厘清归属,先回答下面三个核心问题:

1. 网站整体是否构成“汇编作品”?

当网页在内容选择、编排方式、界面布局上体现出独创性时,可被视为《著作权法》意义上的汇编作品,版权归汇编人(通常是委托方或运营方)。

2. 建站合同里到底写了什么?

常见条款有三种写法:

- “所有成果及知识产权归甲方所有”——甲方即委托方,版权全部拿走。

- “除署名权外,著作权归乙方所有”——乙方即开发者,日后可再授权他人。

- “双方共同享有著作权”——日后如需改版或维权,必须双方一致同意。

如果合同空白,法律默认受托方(开发者)享有著作权,委托方仅有“在约定范围内使用”的权利。

3. 素材来源是否干净?

字体、图片、视频、背景音乐、开源代码都可能自带版权。即便整体版权归你,若素材侵权,仍会被连带追责。务必保留授权合同、付费凭证、开源协议。

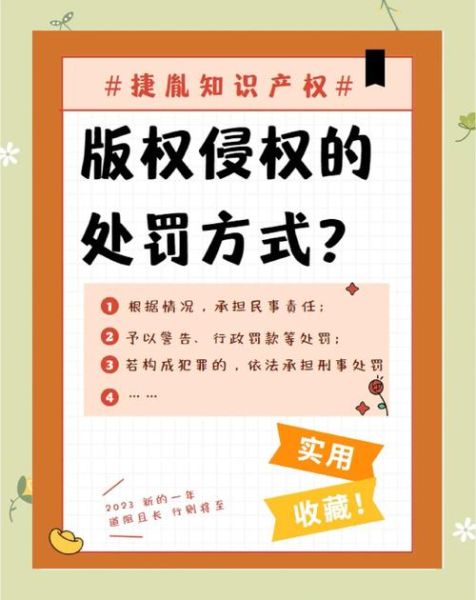

二、版权侵权怎么认定?

发生纠纷时,法院通常按“接触+实质性相似”两步法来判断。下面用自问自答拆解:

Q1:什么叫“接触”?

A:只要被告有机会看到原告作品即可。网站公开上线即视为已“接触”,无需证明被告真的浏览过。

Q2:怎样算“实质性相似”?

A:不是逐字逐图比对,而是看整体观感。司法实践常用“普通观察者测试”:把两个网站首页同时展示给普通网民,如果第一眼难以区分,就构成实质性相似。

Q3:合理使用抗辩是否成立?

A:需同时满足四要件:

- 使用目的为介绍、评论或教学;

- 所用部分占比极小且非核心;

- 不影响原作品正常使用;

- 已注明来源及作者。

商业站点几乎无法同时满足,因此合理使用抗辩成功率极低。

三、预防侵权的五个动作

与其事后打官司,不如提前布防:

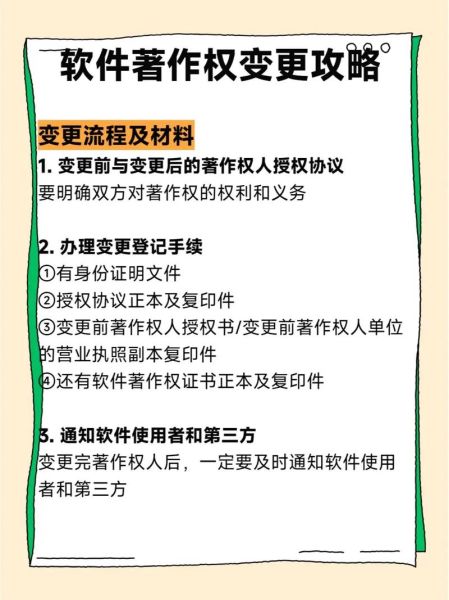

- 合同写死版权条款:明确“所有代码、设计稿、内容、域名解析权归甲方”。

- 素材三级审核:采购前查版权库、使用时留授权链、上线前再抽检。

- 代码指纹备案:把核心样式表、JS文件做哈希值存证,时间戳+区块链双保险。

- 页面底部加版权标识:© 2024 XXX公司 版权所有 + 备案号,虽非确权,但能降低“善意侵权”概率。

- 定期爬虫比对:用开源工具weekly扫描全网,发现相似度超阈值立即发函。

四、被投诉侵权后的应急流程

收到律师函或平台下架通知,切忌“秒删”或“硬刚”。正确姿势:

- 48小时内固定证据:截图、录屏、保存服务器日志,证明内容上传时间。

- 溯源核查:检查合同、授权书、第三方素材库记录,找出合法来源。

- 发反通知:向平台提交《反通知函》,附授权证明,可恢复上架。

- 谈判或诉讼:若对方坚持索赔,先评估金额与商誉损失,再决定和解或应诉。

五、常见误区与真实案例

误区1:用CC协议图片就绝对安全

某电商站用了Flickr上标注“CC BY”的图片,被摄影师索赔。原因是CC协议要求署名,而网站只在alt属性写了作者名,页面未直接显示,法院认定未“合理署名”。

误区2:改个字就不算抄袭

某旅游站复制竞品攻略,仅把“北京”改成“首都”,相似度仍高达87%,被判赔12万元。法院指出文字组合、段落结构同样受保护。

误区3:外包公司承诺“无版权风险”就高枕无忧

外包合同里若只写“乙方保证不侵权”,未约定侵权赔偿连带责任,一旦出事,委托方仍需先对外赔偿,再向乙方追偿,周期可能长达两年。

六、未来趋势:AI生成内容的版权空白

ChatGPT、Midjourney产出的文字与图片是否享有版权?目前各国判例分歧:

- 美国版权局:完全由AI生成、无人类创作干预的不予登记。

- 中国首例AI文生图判决:提示词具备独创性,生成图可认定为美术作品,版权归操作者。

建议:若网站计划大量使用AI内容,务必保留提示词、迭代记录、人工修改痕迹,以便未来确权。

评论列表