敏感肌到底在“敏感”什么?

很多人把泛红、刺痛、起皮统称为“敏感肌”,但**真正的敏感肌是皮肤屏障受损+神经高反应**的双重结果。屏障受损后,外界刺激物(香精、防腐剂、温差)直接穿透角质层,激活TRPV1受体,于是产生灼热感。神经高反应则让大脑误判“危险”,释放大量炎症因子,形成恶性循环。

敏感肌用什么护肤品?先避开这5类成分

与其问“该买什么”,不如先学会“不买什么”。

- 高浓度酒精(Alcohol Denat):瞬间挥发带来清爽假象,实则溶解皮脂膜。

- SLS/SLES表活:清洁力过强,把本就稀薄的角质间脂质一并冲走。

- 人工香精(Fragrance/Parfum):欧盟列出的26种常见致敏香精,敏感肌碰一个准中招。

- 化学防晒剂(Oxybenzone、Avobenzone):渗透性强,易在角质层引发光毒性反应。

- 高浓度VC、果酸、A醇:功效猛药≠敏感肌友好,浓度>5%的VC就能让屏障“报警”。

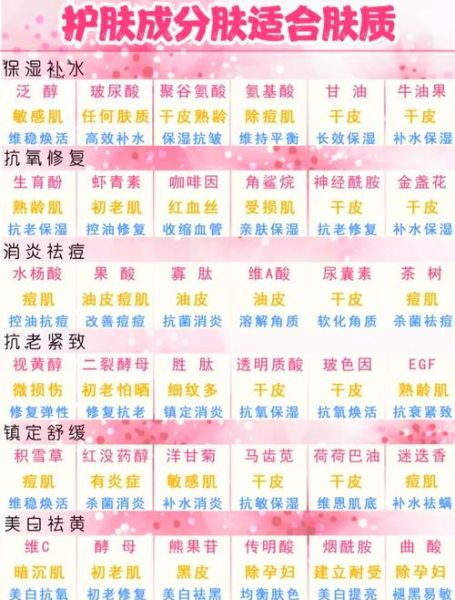

敏感肌友好成分清单:修复屏障的“四件套”

把成分表翻到前五位,出现以下组合可优先考虑:

- 神经酰胺NP/AP/EOP:补充细胞间脂质,像“水泥”一样把砖块(角质细胞)重新砌牢。

- 胆固醇+游离脂肪酸:3:1:1的黄金摩尔比,模拟真实皮脂膜结构。

- 泛醇(B5):分子量小,能渗透到真皮层促进成纤维细胞增殖,加速修复。

- 积雪草苷+羟基积雪草酸:抑制IL-1α、PGE2等炎症介质,褪红速度肉眼可见。

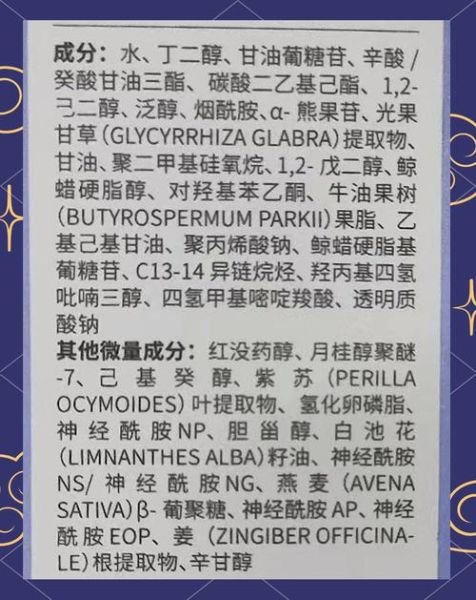

成分表怎么看懂?3个步骤抓重点

步骤1:找“1%分割线”

防腐剂(苯氧乙醇、羟苯甲酯)在法规中最高允许浓度为1%,**它之后的成分含量通常低于1%**。如果活性成分排在防腐剂之后,再华丽的宣传也只是“概念添加”。

步骤2:识别“障眼法”

某些品牌把“神经酰胺EOP+NP+AP”拆分成三个成分单独标注,看似浓度高,实则总量可能不足0.1%。**真正的有效浓度需≥0.2%**,才能与胆固醇、脂肪酸形成液晶结构。

步骤3:警惕“植物提取物”陷阱

“洋甘菊提取物”听起来天然,但**未标注提取部位和溶剂**的提取物可能是水+微量干粉勾兑。优选标注“母菊花油”或“α-红没药醇”的标准化成分。

敏感肌早晚护肤流程示范

晨间:防御为主

温和APG洁面(如癸基葡糖苷)→ 含2%泛醇的保湿喷雾 → 神经酰胺乳液(质地比霜更透气) → 物理防晒(氧化锌+二氧化钛,粒径<100nm避免假白)。

夜间:修复为主

卸妆油(植物油基底,不含PEG-40氢化蓖麻油) → 37℃温水冲洗 → 含0.3%积雪草苷的精华 → 胆固醇+神经酰胺面霜(封闭性更强,模拟夜间皮脂分泌高峰)。

---常见疑问快问快答

Q:敏感肌能用“无防腐剂”产品吗?

A:所谓“无防腐”通常用多元醇(戊二醇、辛二醇)替代,**对屏障受损者反而可能刺激**。更安全的做法是选择“无paraben”而非“完全无防腐”。

Q:成分表里有“乙醇”就一定不能用?

A:**乙醇作为促渗剂时浓度<3%**(通常出现在精华中),且复配大量保湿剂时可降低刺激性。但乳液/面霜中出现乙醇则需直接放弃。

Q:敏感肌需要定期去角质吗?

A:屏障修复期(泛红脱皮阶段)**禁止任何去角质**。稳定后每月1次用4%乳糖酸(PHA)即可,其分子量大且自带保湿性。

2024年敏感肌新品趋势

据美丽修行大数据,**“微生态护肤”成为敏感肌新赛道**。品牌开始添加“后生元”(如二裂酵母发酵产物溶胞物)来调节皮肤菌群,降低金黄色葡萄球菌的定植率。另一趋势是**“脂质体包裹技术”**,将神经酰胺做成50nm以下粒径,渗透率提升3倍却不破坏屏障。

选购时认准**“Liposome-Ceramide”**或**“Postbiotic”**关键词,但需注意:后生元需全程冷链保存,常温运输会导致活性成分失活。

评论列表