产业融合与互联网结合,早已不是“要不要做”的问题,而是“怎么做才能赚钱”的核心命题。下面用自问自答的方式,拆解跨界盈利的关键路径。

产业融合到底是什么?

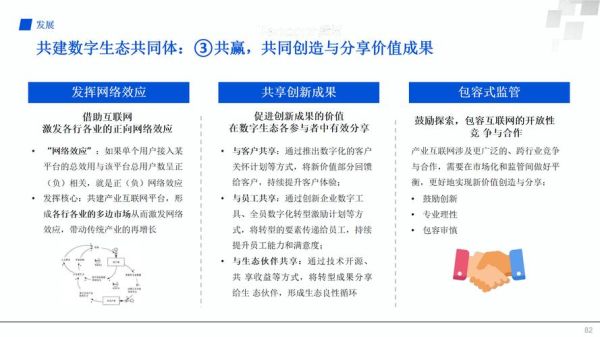

产业融合指不同产业边界被打破,技术、资本、数据、场景深度交叉,形成新的价值链。互联网则扮演“催化剂”角色,通过平台、算法、流量把原本孤立的产业节点连成网络。

举例:传统农业+互联网直播=农产品即时零售;制造业+SaaS=柔性供应链;文旅+短视频=目的地种草经济。

为什么跨界盈利越来越难?

- 流量红利见顶:获客成本三年翻三倍,烧钱换规模不再成立。

- 数据孤岛:不同产业的数据口径、安全等级、合规要求差异大,打通成本高。

- 组织基因冲突:制造业重资产、长周期;互联网轻资产、快迭代,文化难以兼容。

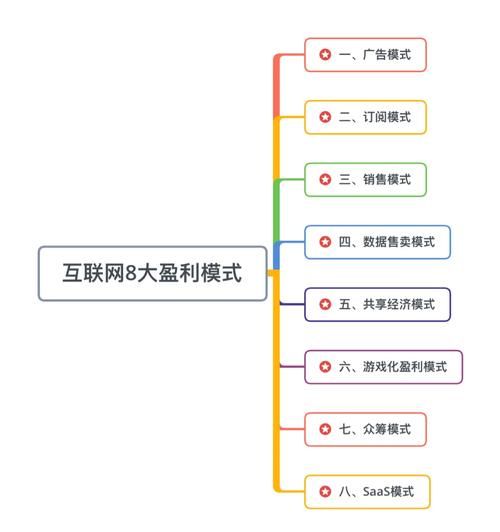

盈利模型拆解:从“卖产品”到“卖生态”

1. 订阅制锁定现金流

把一次性交易变成持续服务。例如,智能农机厂商不再卖设备,而是按亩收服务费,农民获得实时土壤数据、自动播种方案,厂商获得稳定现金流。

2. 数据二次变现

零售品牌与金融平台合作,把用户消费数据转化为风控模型,为小微企业提供供应链贷款,利差成为新利润池。

3. 场景抽佣

互联网平台整合线下影院、餐饮、停车场,用户买一张电影票,系统自动推荐附近餐厅并抽佣8%-12%,跨界收入占比可达总营收的30%。

如何低成本验证跨界模式?

步骤一:找到“高频痛点”而非“伪需求”

问:旅游小镇缺的是游客吗?

答:不,缺的是让游客停留两晚以上的理由。于是,当地把民宿+剧本杀+非遗手作打包成“沉浸式套餐”,客单价从300元提升到900元。

步骤二:用“最小可行生态”跑通闭环

不必一次性整合所有产业,先选三个互补业态:例如社区便利店+养老驿站+快递代收,测试老年人线上下单、线下体验的链路,30天即可看到复购数据。

步骤三:设计“利益分配仪表盘”

跨界最怕分钱不均。提前把流量贡献、履约成本、售后责任量化成可实时查看的仪表盘,各方按权重自动分账,减少内耗。

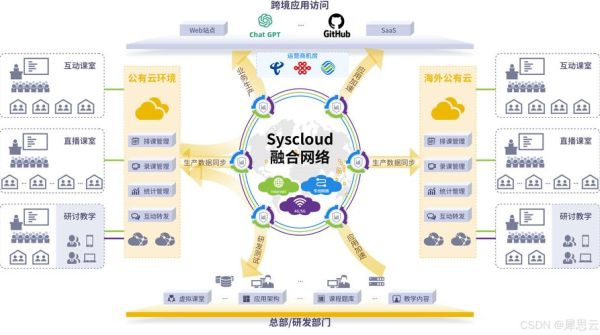

技术底座:三张网决定天花板

- 物联网:让物理资产可追踪、可预测,降低跨界中的损耗。

- 区块链:解决数据确权,让制造业敢把核心工艺数据共享给互联网平台。

- 隐私计算:在不泄露用户隐私的前提下,实现医疗、保险、健身数据的联合建模。

组织进化:从“业务部”到“战队制”

传统事业部按产业划分,跨界项目常因KPI冲突流产。某头部家电集团的做法值得借鉴:

- 抽调研发、电商、物流、金融四条线精英,成立“空气生态战队”;

- 考核指标只有用户家中空气质量改善率和场景增值收入;

- 90天迭代一次,连续三次不达标即解散。结果一年内跨界收入占比从5%提升到18%。

未来三年的机会窗口

| 赛道 | 融合点 | 潜在盈利点 |

|---|---|---|

| 银发经济 | 居家医疗+智能穿戴 | 按健康指标收费的保险联营 |

| 县域商业 | 冷链物流+社区团购 | 农产品品牌化溢价分成 |

| 工业旅游 | 工厂参观+直播带货 | 门票+衍生品+企业定制课程 |

避坑指南:三个90%企业会踩的坑

坑一:盲目追求“全链路数字化”

一家服装厂花两千万上MES、ERP、CRM,结果产能利用率只提升5%。正确姿势是先用低成本IoT设备监控关键工位,把瓶颈工序数字化,再逐步扩展。

坑二:忽视线下履约体验

社区团购平台线上单量暴涨,却因团长分拣错误导致退货率飙升。跨界必须同步改造线下最小履约单元,例如前置仓的SKU颗粒度、动线设计。

坑三:用消费互联网的打法做产业互联网

烧钱补贴只能换来一次性交易。产业客户更关注ROI、账期、售后响应,需要把补贴预算改为“按效果付费”,例如节省一度电分多少钱。

结语:跨界盈利的本质

产业融合与互联网的化学反应,最终比拼的是谁能在更复杂的利益网络里,设计出更高效的分配机制。技术、资本、数据都只是工具,真正的护城河是持续迭代生态规则的能力。

评论列表