什么是工业互联网策略?

工业互联网策略是企业将OT(运营技术)、IT(信息技术)与CT(通信技术)深度融合,以数据驱动业务升级的一整套顶层设计与实施路径。它既包括技术选型,也涵盖组织变革、商业模式重塑与生态协同。

(图片来源网络,侵删)

为什么必须制定工业互联网策略?

没有策略的数字化项目,往往陷入“烟囱式”系统、数据孤岛、ROI无法量化三大泥潭。策略的价值在于:

- 统一目标:让生产、IT、财务、供应链等部门对“要解决的问题”与“成功的标准”达成共识。

- 资源聚焦:避免“什么都上”导致预算碎片化。

- 风险对冲:提前识别合规、网络安全、人才缺口等潜在风险。

工业互联网策略的四大核心维度

1. 业务场景优先级排序

先回答:哪些痛点最值钱?

常见排序逻辑:

- 设备利用率提升:离散制造行业OEE每提高5%,利润可提升2%—3%。

- 质量追溯闭环:汽车、医药等行业因召回造成的直接损失可达营收的1%—3%。

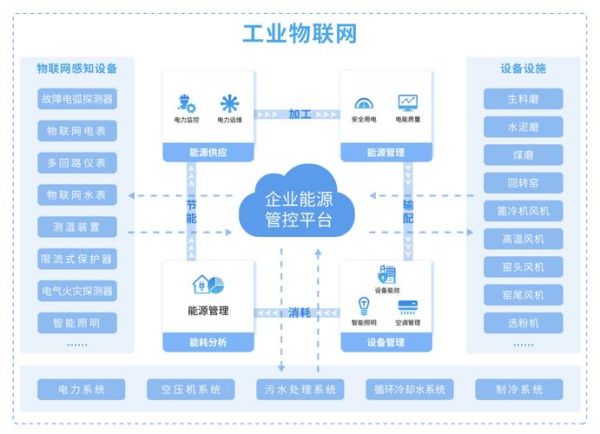

- 能耗优化:流程工业中,能耗成本占总成本30%以上,每降低1%能耗即释放巨大利润空间。

2. 技术架构选型

自问:边缘计算还是云端优先?

决策矩阵:

(图片来源网络,侵删)

| 维度 | 边缘计算 | 云端 |

|---|---|---|

| 实时性 | 毫秒级 | 秒级—分钟级 |

| 数据量 | 适合高频小数据 | 适合低频大数据 |

| 安全合规 | 本地闭环,易过审 | 需额外加密与审计 |

3. 数据治理与安全

关键问题:如何让OT数据“说人话”?

- 建立统一语义层:将PLC点位、DCS标签映射到ISA-95标准对象。

- 零信任架构:微分段、动态身份验证、最小权限。

- 数据分级分类:工艺参数、配方、客户订单分别采用不同加密强度。

4. 组织与人才机制

痛点:IT不懂工艺,OT不会写代码

破解方案:

- 设立“数字化PMO”:直接向CEO汇报,拥有跨部门资源调配权。

- 双通道晋升:工艺工程师可凭“数据模型贡献”晋升,而非仅看产量。

- 外部生态杠杆:与高校共建“工业数据科学”实验室,3年滚动培养50名复合型人才。

落地路线图:从0到1再到N

阶段一:价值验证(0—6个月)

目标:用最小闭环证明“数据=钱”。

- 选1条产线,接入振动+温度+电流三合一传感器。

- 部署轻量化边缘网关,跑通预测性维护算法。

- 计算MTBF提升百分比与备件库存下降金额,ROI>200%即达标。

阶段二:横向复制(6—18个月)

关键动作:

(图片来源网络,侵删)

- 将阶段一的数据模型容器化,通过Kubernetes下发到10条相似产线。

- 建立“模型性能看板”:AUC值、误报率、延迟实时可视。

- 引入DevOps for OT:版本回滚时间从48小时缩短到2小时。

阶段三:生态扩张(18—36个月)

自问:如何把数据变成新的收入?

三条路径:

- 设备即服务:将预测性维护能力打包,按设备运行小时收费。

- 产能共享:通过工业互联网平台撮合闲置产线与外部订单,抽佣5%—8%。

- 数据资产入表:将高质量工艺数据集作为无形资产,提升企业估值。

常见误区与避坑指南

误区一:重平台、轻应用

很多厂商一上来推“大而全”的PaaS,结果90%功能闲置。正确姿势是:先解决一个具体场景,再反向沉淀平台能力。

误区二:忽略OT侧变革管理

工人担心“数据透明”会暴露操作失误,抵触情绪高。破解方法:

- 设立“数据红利共享”:产线能耗节省的10%作为奖金池。

- 可视化看板只展示趋势,不展示原始值,降低心理负担。

误区三:安全预算后置

等到发生勒索软件事件才补安全,成本是前期的7倍。策略:在项目立项时即将网络安全CAPEX占比锁定为总预算的8%—12%。

衡量策略成功的北极星指标

不要只看“连接了多少设备”,而要追踪:

- EBITDA提升率:数字化带来的直接利润贡献。

- 数据调用频次:业务部门主动使用数据的次数,反映数据价值。

- 生态GMV:平台上第三方交易额,衡量生态健康度。

未来三年趋势预判

1. 工业大模型落地:基于行业知识图谱的垂直大模型,将设备故障预测准确率从85%提升到95%。

2. 5G+TSN融合网络:实现微秒级确定性延迟,支撑运动控制等高实时场景。

3. 数据要素流通:国家工业数据空间试点扩大,企业可合规交易脱敏后的工艺数据。

评论列表