保健品到底值不值得吃?先弄清三个前提

“保健品真的有效吗?”——答案是:在营养缺口存在、剂量合理、质量可靠的前提下,它确实能弥补日常饮食不足。但如果不缺却硬补,反而可能带来肝肾负担。判断自己是否需要,先回答以下三问:

- 每日膳食是否覆盖五大类食物?

- 近期体检是否提示缺乏某种维生素或矿物质?

- 是否存在特殊生理阶段(孕期、更年期、健身增肌)?

如何挑选适合自己的保健品?七步筛选法

1. 先体检,再下单

盲目跟风买爆款,不如花两百块做一次血清维生素D、铁蛋白、同型半胱氨酸检测。数据告诉你缺什么,再决定补什么。

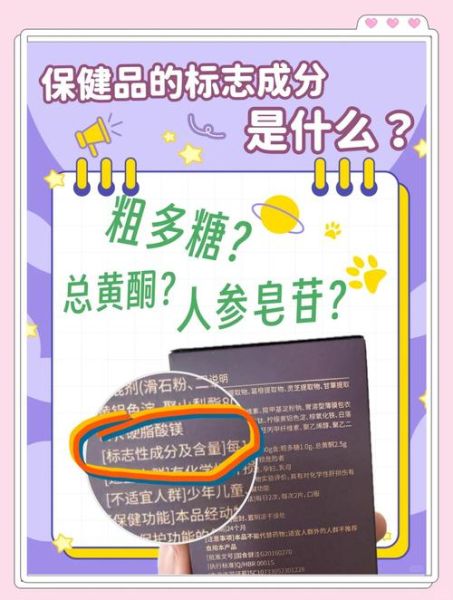

2. 认准“蓝帽子”与批准文号

国内正规保健品包装必有天蓝色保健食品标志及“国食健注G/J”字样。进口产品则需核对海关检疫证明,避免贴牌假货。

3. 看剂量,不追“高倍浓缩”

以鱼油为例,EPA+DHA每日推荐量250–500 mg即可。某些品牌一粒就含1200 mg,长期吃可能抑制血小板聚集,增加出血风险。

4. 查配方,拒绝“十全大补丸”

一张标签列十几种成分,往往每种剂量都低于起效量。优先选单一或复配成分清晰、剂量透明的款式。

5. 选形态,吸收率差异大

镁:柠檬酸镁>氧化镁;铁:甘氨酸螯合铁>硫酸亚铁;维生素D3:软胶囊>片剂。形态不同,生物利用度可差2–5倍。

6. 看批次检测报告

正规品牌官网会公示重金属、微生物、有效成分含量的第三方检测。没有报告的直接PASS。

7. 设定“试吃周期”

给自己设3–4周观察期,记录睡眠、精力、消化等指标。无改善就停,别被“坚持才有效”绑架。

常见保健品真相大拆解

复合维生素:适合谁?

外卖党、挑食儿童、老年人。若饮食已均衡,再吃也只是制造昂贵尿液。

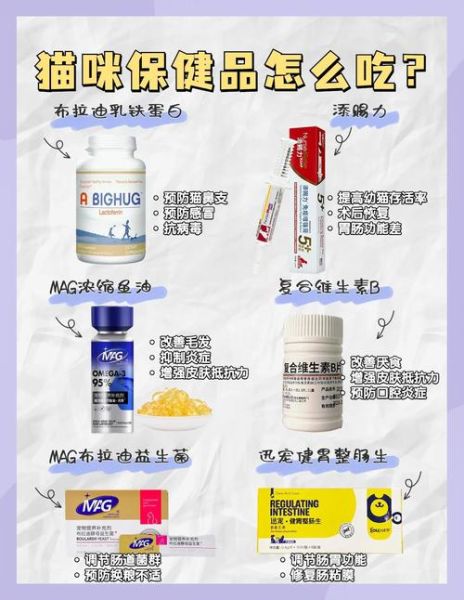

益生菌:菌株决定效果

只有嗜酸乳杆菌DDS-1、鼠李糖乳杆菌GG等临床验证菌株才能缓解腹泻或便秘。普通“乳酸菌饮料”活菌数不足,糖分倒不少。

胶原蛋白:吃进去≠长脸上

口服后会被分解为氨基酸,能否定向合成皮肤胶原,取决于体内信号。与其烧钱,不如先做好防晒+维C。

护肝片:熬夜族的安慰剂?

水飞蓟素确实能降低肝酶,但前提是戒酒、戒高脂饮食。一边通宵喝酒一边吞护肝片,等于边开车边踩刹车。

保健品与药物的“地雷组合”

- 鱼油+阿司匹林/华法林:出血风险↑

- 钙片+左甲状腺素:后者吸收↓50%

- 圣约翰草+避孕药:药效骤降,意外怀孕风险↑

- 维生素K+抗凝药:直接抵消药效

服用任何药物期间,添加保健品前务必咨询医生或临床药师。

网购保健品避坑指南

平台选择

优先品牌天猫旗舰店、京东自营、考拉自营,慎选代购链接。

价格陷阱

低于市场价30%的“海外直邮”,大概率是临期或假货。用“条码追溯”小程序扫描包装,一秒查原产地。

评价筛选

只看带图追评,忽略“喝了三天就变白”之类夸张文案。真实反馈通常提到气味、颗粒大小、服用周期。

特殊人群怎么吃?

孕妇

必补:叶酸400 μg、DHA 200 mg、铁27 mg。慎补:维生素A,每日不超过770 μg,过量致畸。

健身党

蛋白粉:乳清蛋白>植物蛋白,单次20–30 g,超过40 g不增肌只增尿。肌酸:每日3–5 g,喝足水防抽筋。

银发族

重点:维生素B12、维生素D3、钙。老年人胃酸减少,B12建议选舌下含服或喷雾,吸收率更高。

保健品≠护身符,生活方式才是底层逻辑

再贵的辅酶Q10也抵消不了熬夜的伤害;再纯的葡萄籽也追不回每天两包烟的自由基。把保健品当作“营养补丁”,而非“健康捷径”。先吃好三餐、睡好八小时、每周150分钟中等强度运动,最后才轮到胶囊和片剂登场。

评论列表