地铁WiFi覆盖原理:隧道里到底靠什么上网?

很多人以为地铁里的WiFi只是“装几个路由器”,其实背后的技术链路远比想象复杂。 **核心原理**可以拆成三步:

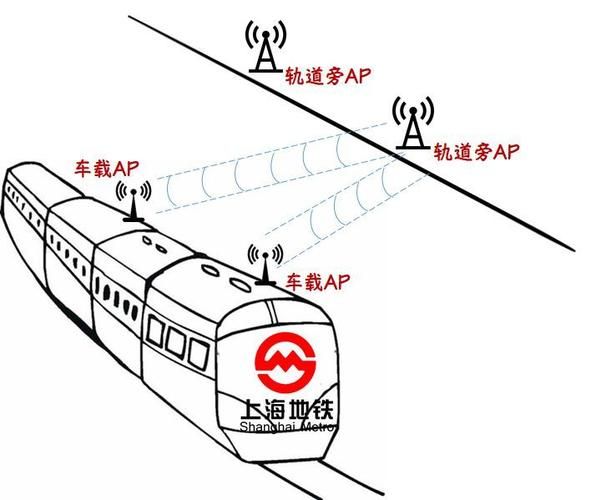

- **轨旁AP(轨旁接入点)**每隔150-200米布设一台,通过漏缆或波导管把信号“灌”进隧道;

- **车载AP**装在列车顶部,与轨旁AP保持毫秒级漫游切换,确保车厢内热点不掉线;

- **回传网络**采用千兆光纤环网,把数据从隧道抽回到地面核心机房,再接入互联网。

地铁信号为什么时好时坏?五大真因逐条拆解

1. 隧道材质与弯道:钢铁迷宫里的信号“黑洞”

地铁隧道多用钢筋混凝土,**钢筋网格相当于法拉第笼**,屏蔽效果随频率升高而增强。 当列车驶入弯道,车载天线与轨旁AP的直视径被遮挡,**信号强度瞬间掉20dB以上**,体感就是网页卡住。

2. 多普勒频移:时速80公里带来的频率漂移

列车高速靠近或远离基站时,**载波频率会发生±200Hz左右的偏移**。 如果基站晶振精度不足,解调门限被突破,就会出现“满格信号却转圈”的怪象。

3. 用户潮汐效应:早晚高峰的“带宽洪峰”

以广州三号线为例,早高峰一节车厢约300人,**并发终端密度高达每平米4台**。 即便AP理论带宽867Mbps,**人均可用带宽仍被稀释到不足2Mbps**,视频卡顿成为必然。

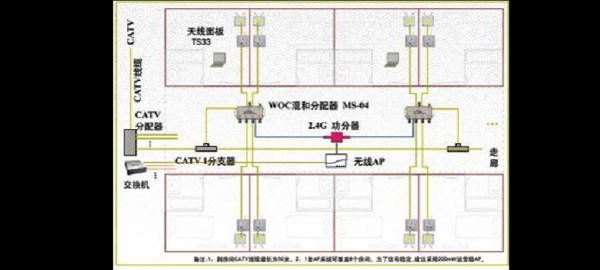

4. 频段干扰:2.4GHz与5GHz的“贴身肉搏”

轨旁AP若统一开2.4GHz,会与乘客自带热点、蓝牙耳机产生**同频干扰**。 升级到5GHz后,穿损又增加8-10dB,**需要在发射功率与信道规划之间反复权衡**。

5. 供电瞬断:第三靴离线时的“毫秒级掉电”

列车通过分相区时,**受电弓短暂离线100-300ms**,车载AP靠UPS续命。 若UPS老化,切换瞬间电压跌落,**AP会重启并重新握手**,用户感知为一次断网。

互联网企业如何借地铁场景做增长?

精准LBS推送:从“到站提醒”到“到站优惠”

利用地铁WiFi的**Portal页强制弹窗**,结合列车实时位置,可在到站前30秒推送周边商户券。 某外卖平台实测,**早高峰写字楼站点的券核销率提升47%**,ROI远高于地面Push。

边缘缓存:把热门视频“搬”进隧道

在地铁机房部署**MEC节点**,提前缓存抖音Top1000视频。 晚高峰期间,**缓存命中率可达68%**,骨干出口流量下降35%,用户播放等待时间从4.2秒降到1.1秒。

数据资产:匿名客流画像反哺城市规划

通过MAC地址匿名化+时间序列分析,可输出**“职住比”“换乘系数”“滞留热力图”**。 某市交通局据此调整末班车时刻,**夜间客流疏散效率提升22%**,互联网企业则获得政府数据采购订单。

未来三年,地铁互联网化的三大技术变量

WiFi7上车:320MHz频宽+多链路聚合

新一代标准支持**6GHz频段+4096-QAM**,单AP峰值速率突破30Gbps。 结合车载终端双频并发,**人均带宽有望突破50Mbps**,4K直播不再卡顿。

车地毫米波:用28GHz做“移动光纤”

在站台直线段架设毫米波小站,**列车停靠30秒内可完成1GB文件回传**。 适用于车载监控、AR巡检等高带宽场景,**时延低于5ms**,比5G NR更稳。

数字孪生隧道:实时仿真信号质量

通过BIM模型+射线追踪算法,**提前预测新建线路的信号盲区**。 某运营商在规划阶段就规避了12处弱覆盖,**后期补盲成本降低70%**。

用户自助排查:地铁里网速慢,先检查这三步

- **关闭VPN**:加密隧道会额外增加50-80ms时延;

- **手动锁定5GHz**:在拥挤线路,5GHz信道153/157往往比自动选择更干净;

- **错峰出行**:7:45-8:15的带宽争夺最惨烈,提前或延后10分钟体验天壤之别。

下次当你在地铁里刷不出朋友圈,不妨抬头看看车顶那盏闪烁的小灯——那里正有一场看不见的数据接力赛,在钢铁隧道里争分夺秒。

评论列表